|

【この記事の人気コンテンツ】 |

Webサイトへ集客するために、SEO対策のやり方を知りたいとお考えではありませんか?

SEO対策とはSearch Engine Optimization(サーチエンジンオプティマイゼーション)の略で「検索エンジン最適化」を意味します。Googleなどの検索エンジンでWebページの検索上位化を目指し、検索結果からオーガニック検索(自然検索)の流入の量や質を改善することで、自社の売上拡大を目指すマーケティング施策の一つです。

SEO対策では、Googleなどの検索エンジンがページ内容を正しく理解・評価できるようにコンテンツを最適化し、検索ユーザーが求める有益なコンテンツ継続的に提供していきます。

これにより自社のコンテンツが検索エンジンに正しく理解・評価されると検索結果画面で上位に掲載され、Webサイトへの流入が増え、自社サービスのことを多くの人に知ってもらえ、売上向上に繋がる非常に有効なWebマーケティング施策です。

しかし、SEO対策という言葉は聞いたことがあるものの、初めて実践される方にとっては、具体的に何をすればいいか?どう取り組めばいいか?理解しにくいかもしれません。

そこで本記事では、ランクエストで年間120社を超えるクライアントのSEOコンサルを担当している杉本が「結果のでるSEO対策」について初心者の方でもわかりやすくSEOの基本知識から具体的な施策方法や手順、注意点などを解説します。

→杉本のプロフィールはこちら

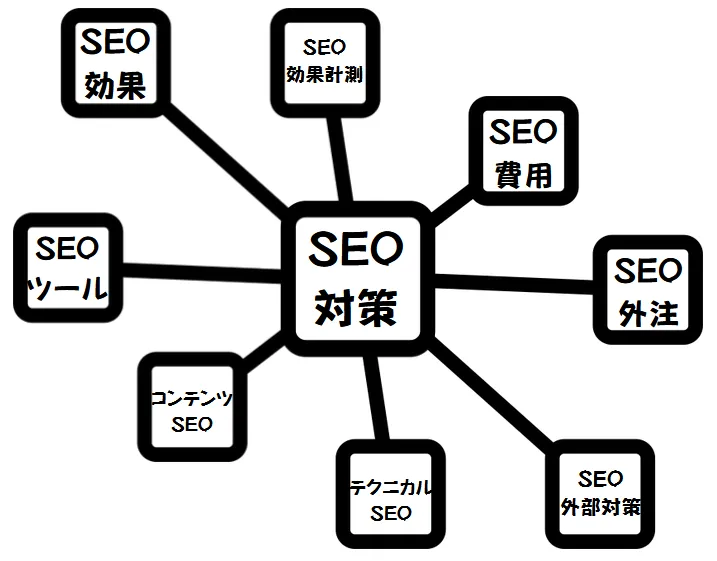

特にSEO対策において主な3つの施策、テクニカルSEO施策(内部施策、内部SEO)、コンテンツSEO施策(コンテンツ制作)、外部対策(外部施策、被リンクSEO、外部SEO)の解説やSEO対策における目的や意味を踏まえて、メリットやデメリット、外注した場合の費用、今後の傾向等を網羅的にわかりやすく理解できるようになっています。

| 重要項目 | 対策の概要 | 施策内容 |

| コンテンツ評価改善 | ユーザーの検索ニーズに応える情報を網羅する →有益な情報発信でサイト内容の評価をされSEO評価向上 |

・コンテンツの改善 ・関連するコンテンツの新規追加 |

| 被リンク評価向上 | 外部サイトから自社サイトのURLを貼ってもらう →他サイトから有益なサイトと評価をされSEO評価向上 |

・関連性の高いページからのリンク獲得 ・不自然にならない自然なリンク構築 |

| 技術的対応(テクニカルSEO施策、内部施策、内部SEO) | 検索エンジンから自社サイトの内容を正しく把握されるように修正 →サイト内容が把握されやすくなるため、正しいSEO評価がされる |

・タイトルタグの改善 ・見出しタグの改善 ・メタディスクリプションの最適化 ・内部リンク構造の改善 ・モバイル(スマホ)対応の徹底 |

Google等の検索エンジンで、Webサイトが上位に表示されると、ターゲットに設定しているユーザーに見つけて貰いやすくなり自社の認知度を向上させることが出来ます。

また検索エンジンを通じてサイトに訪れるユーザーは、課題や情報の収集をしたいという意図を持っており、コンバージョンに繋がりやすいという傾向もあります。

しかし、SEOは上位化をしたいキーワードをサイト内に散りばめればよいという簡単な施策ではありません。

正しい知識や戦略、最新のノウハウが必要であり、間違ったやり方を行うことで順位を上げるどころか下げてしまう危険性もあります。

本記事を繰り返し確認しSEO対策の基本を押さえ施策を実行することにより、これからSEO対策に取り組みたいとお考えの方、Webサイトを運用されている方へSEO対策で成果をあげる手助けになればと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

今すぐ無料で、

あなたのSEO対策費用を

シミュレーション!

簡単な質問に答えるだけで、

最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を

行ったことはありますか?

SEOとは?

SEOとは、検索エンジン最適化を意味する(Search Engine Optimization)の略でWebサイトを上位表示させるために行う施策として知られています。

SEOは分類としてWebマーケティングの1種類にあたり、さらに細かく分類するとSEM(Search Engine Marketing)のなかの1種類になります。

SEMとはGoogleなどの検索エンジンを活用しているユーザーに対してサービスや商品を訴求するマーケティング手法です。

SEMのなかにはSEO以外にもリスティング広告という方法があります。

リスティング広告とは、運用費用をGoogleなどの検索エンジンに支払いスポンサー枠に表示する方法です。

リスティング広告とSEO対策を比較すると、リスティング広告は運用費用を大きく投下すれば検索結果画面で上位に表示される可能性が高くなります。

一方でSEOはGoogleのアルゴリズムによって順位が決まるため、費用をかければ上位化できるというものではありません。

SEOの重要な点として、Googleのアルゴリズムを”正しく理解して正しい施策”を展開していくことが求められます。

SEOは大きく分けて「ブラックハットSEO」と「ホワイトハットSEO」の二つのアプローチが存在します。

ブラックハットSEOは、Googleアルゴリズムの裏をついて欺くような手法を指します。

Googleのアルゴリズムが最適化されていない時代に流行した施策ですが、Googleアルゴリズムが発展した現代では上位化にほとんど意味をなさなくなったため、対策しないようにしましょう。

安易にブラックハットSEOを対策してしまうと順位が上げるどころか、ペナルティ対象と判断され順位が下落してしまう危険性があります。

一方、ホワイトハットSEOはGoogleの方針に基づいた検索ユーザーの利便性を考えた手法を指します。

Googleのアルゴリズムが発展した現在では小手先のキーワード追加等の施策だけでは評価されず、検索ユーザーへの利便性や情報の有益性を考慮したホワイトハックSEOが推奨されています。

具体的には、ユーザーにとって有益かつ良質なコンテンツの追加や改善、迷わずに知りたい情報にたどり着けるよう導線を整備するなどの施策が挙げられます。

現在、日本の検索エンジンの市場はGoogleが7~8割近くを占めています。

その為、日本でのSEO対策とはGoogle検索を中心に行うことになることがほとんどです。

参考:Search Engine Market Share Japan 2023年12月のデータ

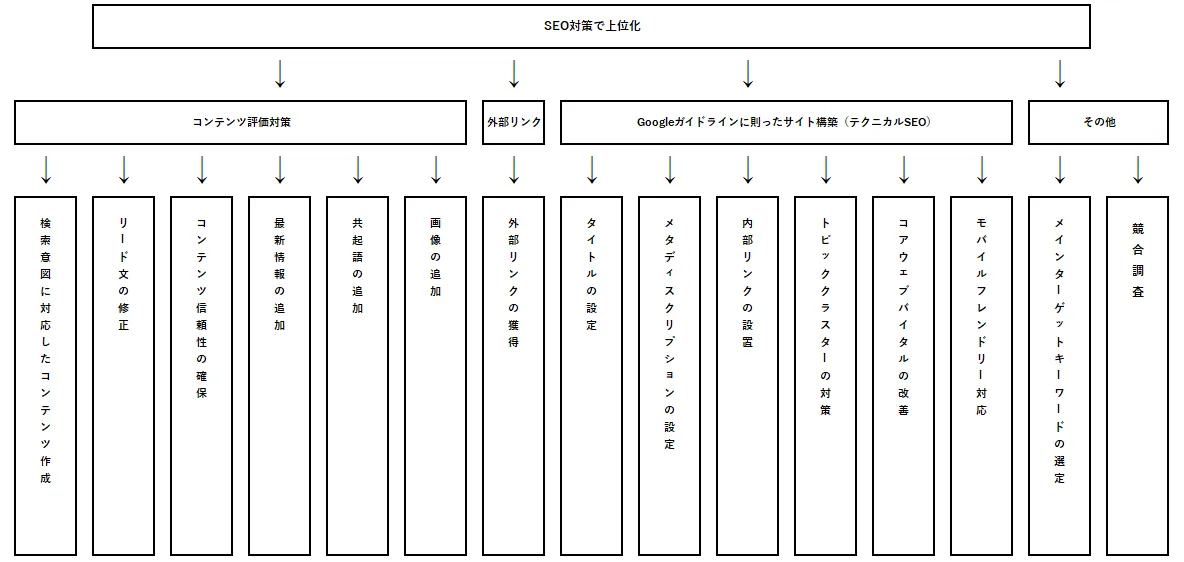

優先的に行いたい効果の出やすい基本的なSEO施策15項目手順

本記事を読んでいる方のなかには、SEO対策を始められたばかりで「具体的なSEO対策の手法を知りたい」、「先ず優先して何を行えばよいのかわからない」と思われることも多いでしょう。

ここでは最短でSEO対策の効果を実感する為に、比較的短期間で順位改善が見込め、すぐにできるSEO施策15項目を初心者の方にも分かりやすく詳細に手順を紹介します。

SEOで検索順位が上位表示される条件

SEOで上位化するために重要な評価項目は以下の順になります。

| 1.コンテンツ内容の評価 →ユーザーに有益な情報を提供できているか 2.被リンクの評価 →外部のサイトから評価を受けているか 3.Googleガイドラインに則ったサイト構築(テクニカルSEO) →検索エンジンが認識しやすいサイト構成になっているか |

検索エンジンが順位を決める評価項目は200以上あると言われていますが、その中でも特に順位と相関性が高いものは「コンテンツ内容」、「被リンクの数と質」、「Googleガイドラインに則ったサイト構築」になります。そのためSEOで上位化するにはそれぞれの評価項目で現在、上位化されているページを上回ることが必要です。

ここでは検索エンジンが特に評価基準として高くおいている3項目と施策の事前設計(その他)の計4項目を15個に分解し紹介いたします。

それぞれの項目を理解し、項目ごとに適した施策を行っていきましょう。

【SEO対策の手順】

1.メインターゲットキーワードの選定

2.タイトルの設定

3.メタディスクリプションの設定

4.検索意図に対応したコンテンツ作成

5. リード文の修正

6.コンテンツ信頼性の確保

7. 最新情報の追加

8. 共起語の追加

9. 内部リンクの設置

10.トピッククラスターの対策

11. 画像の追加

12.コアウェブバイタルの改善

13.モバイルフレンドリー対応

14.競合調査

15.外部リンクの獲得

メインターゲットキーワードの選定(その他)

SEOの基本的な対策は、メインで対策を行うキーワードを選定することから始まります。

具体的な方法として、キーワードプランナーやラッコキーワード等のキーワード分析ツール、関連キーワードが表示されるサジェストなどを活用して自社サービスと関連性の高いキーワードをピックアップします。

他にも過去にリスティング広告の運用実績があれば、そのデータをもとにメインのターゲットキーワードをピックアップするという方法もあります。

ピックアップしたキーワードの月間検索数を確認することはとても重要です。

そもそも月間検索数が少ないキーワードでは自社サイトを見てもらう割合が少なくなる傾向が高く、想定よりも集客が伸び悩んでしまうことがあります。

またメインターゲットキーワードはWebサイトの運用目的に応じて変わるため、ペルソナやカスタマージャーニーを作成して進めていきましょう。

ペルソナとは仮想の顧客を想定することで、カスタマージャーニーとはユーザーがサービスを検討する過程をまとめたものです。

SEO対策におけるメインキーワードを選定する際に、このペルソナやカスターマージャーニーの設計は非常に重要となります。

顧客像を正しく把握出来ていないと多くのユーザーをサイトに集められたとしてもユーザーニーズと自社サービスの内容がミスマッチを起こし、求めていた効果が得られない状況になりやすいです。

ユーザーが検索を行動を行う際には、検索キーワードごとに検索する意図があり、ニーズや目的がそこにあります。

その為、正しいキーワードを選択しユーザーの検索意図に応えるコンテンツでなければ検索エンジン経由からの流入獲得を見込むことは出来ません。

キーワード選定のやり方は一見すると簡単に思われがちですが、実際には多くの要素を考慮する必要があるため、非常に難易度の高い作業です。どのようなやり方で進めればよいか迷う方も多いかと思います。

本サイトでは『SEOの基本はキーワード選定から!選び方やツールまで徹底解説』という記事で、効果的な選定方法や注意すべきポイントをご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

SEO対策を成功に導くためには、キーワード選定という初期フェーズにおいても、適切なやり方と手法を理解し、自社にとって最も効果的な進め方を検討することが欠かせません。集客規模や顧客像をしっかりと分析し、戦略的に施策を進めていきましょう。

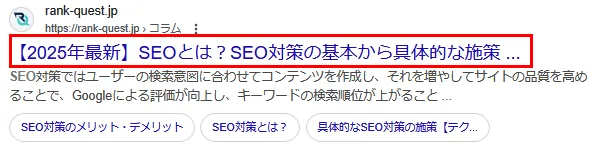

タイトルの設定(テクニカルSEO)

15項目のなかでも最優先で手をつけるべき施策として、タイトルの設定が挙げられます。

タイトルタグとは検索エンジンと検索ユーザーにページのテーマを示すタグになります。

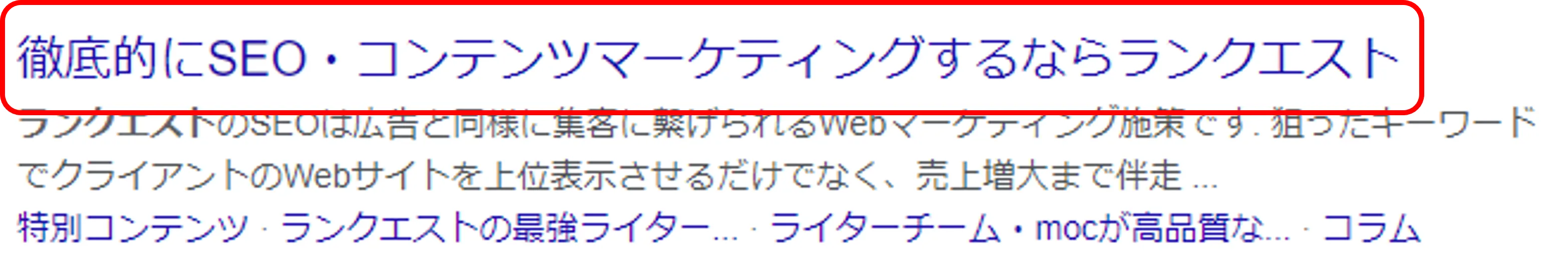

【タイトルタグ表示例】

タイトルタグにページ内容で取り上げているキーワードを設定することで関連性を認識させ、SEO評価を促進させます。

意識する点としては、主に下記の3点です。

・タイトル内の文頭にメインで上位化を狙いたいキーワードが含まれているか

・タイトルの文字数が30文字前後を目安に設定できているか

・最新版や注意したい〇個のポイントなどの知りたいと思わせられるテキストが入っているか

上記に加えて、検索結果に表示された際にユーザーが思わずクリックしたくなるような言葉を組み込むことも重要な“手法”の一つです。

具体的には、「失敗しない~」「必見」「知らなきゃ損」などのキャッチーな表現や、「7つの方法」「5つの手順」など“数字”を活用したタイトル構成は、視認性とクリック率の向上に効果的です。

こうした工夫を組み合わせることでSEO的な効果だけでなく、ユーザーからの興味関心を引きつけることができる有効な方法です。

上記の点を意識しながら、まずはタイトルの設定から行いましょう。

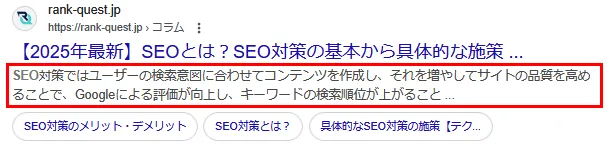

ディスクリプションの設定(テクニカルSEO)

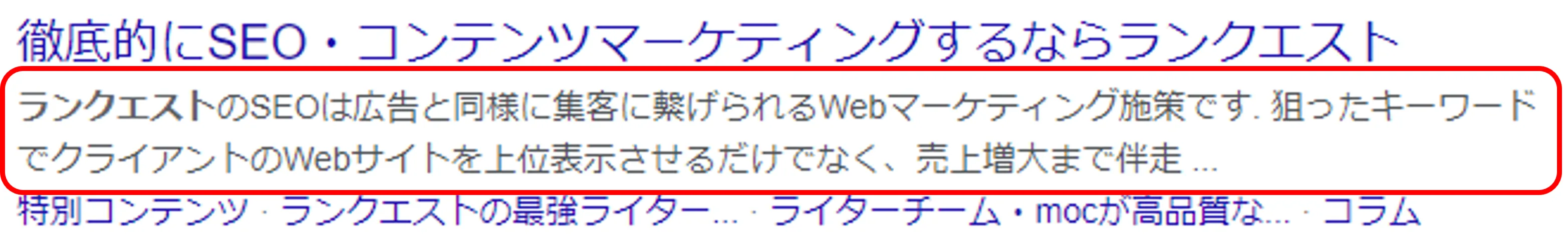

メタディスクリプションとは、検索したユーザーに向けてどのような内容が記載されているかを解説する説明文です。

【ディスクリプションタグ表示例】

最新のSEOではメタディスクリプションは直接検索順位への影響は少ないとされています。

また、メタディスクリプションを設定しなくても、検索エンジンのbotやクローラーがページ本文から自動で内容を抜粋し、検索結果に表示するケースも多いため、積極的に設定しないWeb担当者もいます。

しかし、ユーザーが実際にクリックするかどうかに大きく影響するため、SEO施策としての重要性は依然として高いと考えるべきでしょう。

しかし、検索結果画面上でサイトの概要が説明されいる部分に表示される可能性が高く、ユーザーが検索をした際のクリック率に大きな影響を与える為、検索流入数の獲得という意味ではとても重要な施策です。

実際にメタディスクリプションを記述する際は、以下のソースを入れ込みます。

<meta name=”description” content=”効果的なメタディスクリプションの設定方法”>

このようにすることで、「効果的なメタディスクリプションの設定方法」の箇所がメタディスクリプションとしてGoogleに認識されます。

またメタディスクリプションは、検索されているキーワードが太文字で表示されます。

例えば「SEO対策」で検索すると、メタディスクリプションは以下のように太字になります。

「ディスクリプションとは、メタディスクリプションとも呼ばれ、検索結果のタイトル下部(スニペット)に表示される文章を指します。」

そのため、そのページを表すキーワードを含んでおくことがポイントの1つになります。

- また、メタディスクリプションを設定する際のポイントは以下のとおりです。

・文字数は100文字前後以内を目安にする

・検索キーワードをメタディスクリプションの文に含める

・コンテンツのおおよその内容が分かる文章を作る

メタディスクリプションは順位には直接的な影響はないとされていますが、クリック率に影響を与えるためを、対策は必須といえます。

キーワードをただ含むだけでなく、ユーザーがクリックしたくなるような文章を記載しましょう。

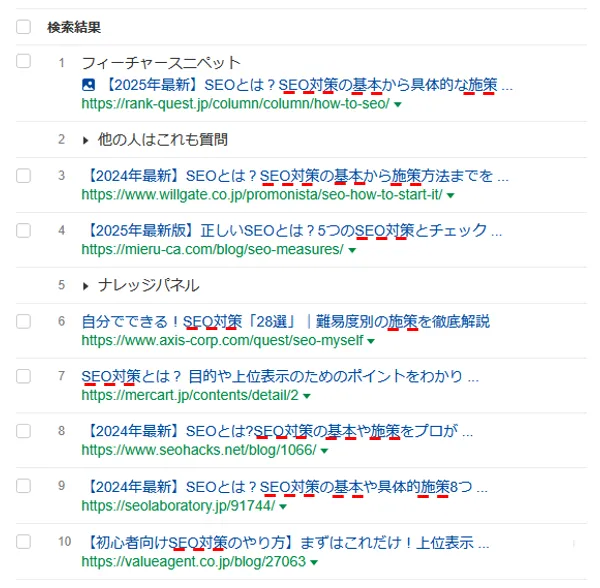

検索意図に対応したコンテンツ作成(コンテンツ内容の評価)

SEO対策において、コンテンツ内容は非常に需要な評価要素の一つです。

検索エンジンにとって検索ユーザーが必要としている情報を提供することはサービスそのものになります。

そのためコンテンツを作成する上で、検索ユーザーの検索意図を読み解くことはとても重要です。

検索意図を読み解くには、メインのターゲットキーワードで検索結果上、10位までにランクインされているサイトのタイトル名やコンテンツ内容を確認しましょう。

仮にメインのターゲットキーワードが「SEO」だったとします。

タイトルに共通している部分は前述のとおり、「対策」や「基本」、「施策」です。

また、コンテンツの内容としては以下の内容が多く見受けられます。

また、コンテンツの内容としては以下の内容が多く見受けられます。

・SEO対策とは?

・検索順位の決まり方

・取り組むメリット

・施策の種類

・便利なツール

上記のような内容を網羅していくことで、検索意図に合わせたコンテンツの作成が可能です。

リード文の修正(コンテンツ内容の評価)

リード文とは、SEO記事の上部にあり、どのような情報が記載されているか、どのような方に向けた記事なのかが記載されている文章です。また、リード文はページの最上部に配置されるため、検索エンジンのクローラー(bot)がコンテンツ内で重要な部分として評価する可能性が高く、SEOの観点からも対策すべき項目です。さらに、生成AIにおいても認識される可能性があるので積極的に改善を行い、ユーザーと検索エンジン双方に魅力的に認識されるよう工夫していきましょう。

「記事の内容が端的に分かりやすい文章で要約できているか」、「読むことで得られる情報やメリットなどが記載されていて、続きが気になるような訴求ができるか」の2点を確認しましょう。

コンテンツ信頼性の確保(コンテンツ内容の評価)

信頼性は、E-E-A-Tの中にも含まれています。

検索を行うユーザーは、無意識のうちにコンテンツに記載されている情報が信頼できるものなのかを判断しているケースが多いです。

信頼性の確保をするためには、以下のようなサイトの引用リンクを追記しましょう。

・政府や公共機関が発表している情報

・公式や知名度の高い企業が発表、言及している情報

・具体的な調査内容が明らかになっている自社独自や外部のデータ

このような情報をうまく活用することで信頼性の確保に繋がります。

また、サイトの運営者や会社概要の記載も忘れずに行いましょう。

【サイト運営者例】▼

最新情報の追加(コンテンツ内容の評価)

SEO記事の公開以降、新たに追加された情報がある場合には記事に追加をしていきましょう。

古い情報をそのままにしてしまうとコンテンツを読んだユーザーに対して、誤情報を伝えかねません。

ユーザーに誤情報を与えてしまうとGoogleの評価軸であるE-E-A-Tに対して不利な影響が起きてしまう可能性があるため、気をつけましょう。

特に医療、投資、保険、法律関連などの情報は人生に大きな影響を与えかねないジャンルなので、よりGoogleからの情報における最新性を認識される可能性が高いです。

※E-E-A-Tとは

またコンテンツのタイトルに【最新版】や【202〇年度版】など最新の情報が記載されていると、ユーザーが分かりやすく理想的です。

共起語の追加(コンテンツ内容の評価)

共起語とは、特定のキーワードと頻繁に使われることの多い単語のことです。

「SEO」というキーワードの共起語の例としては、「対策」や「記事」などが挙げられます。

上位化をしたいキーワードの共起語を調べ、SEO記事内に自然な形で盛り込むようにしましょう。

※共起語を調べる際は検索結果でサジェストされるキーワードや共起語検索ツールなどを参考にしてみましょう

内部リンクの設置(テクニカルSEO)

内部リンクとは、関連性の高いWebサイト内のページをつなぐリンクのことです。

内部リンクが集まっているページは、Googleの検索クローラーも発見しやすくなり評価を受けやすくなります。

主要な内部リンク例は下記になります。

・グローバルナビゲーション

・サイドナビゲーション

・フッター

・パンくずリスト

・アンカーテキスト

また、関連性の高い記事への内部リンクを設置しておくことで、ページの回遊性や滞在時間の延長にもつながり、SEO的な観点で好影響を与えます。

ポイントしては関連性の高いページをつなげるという点で、とりあえずリンクを貼ればいいというわけではないため注意しましょう。

トピッククラスターの対策(テクニカルSEO)

トピッククラスターとは、コンテンツをトピックごとにまとめて、関連するコンテンツページをリンクでつなげるというものです。

トピックごとにより詳細な内容でまとめたページを作成することで、検索ユーザーが特に知り得たい情報を見つけやすくなりユーザーへの利便性が向上します。

ユーザーへの利便性配慮は下記Googleの公式サイトでも推奨されおり、重要な評価基準の一つになります。

ユーザーの利便性に関するガイドライン

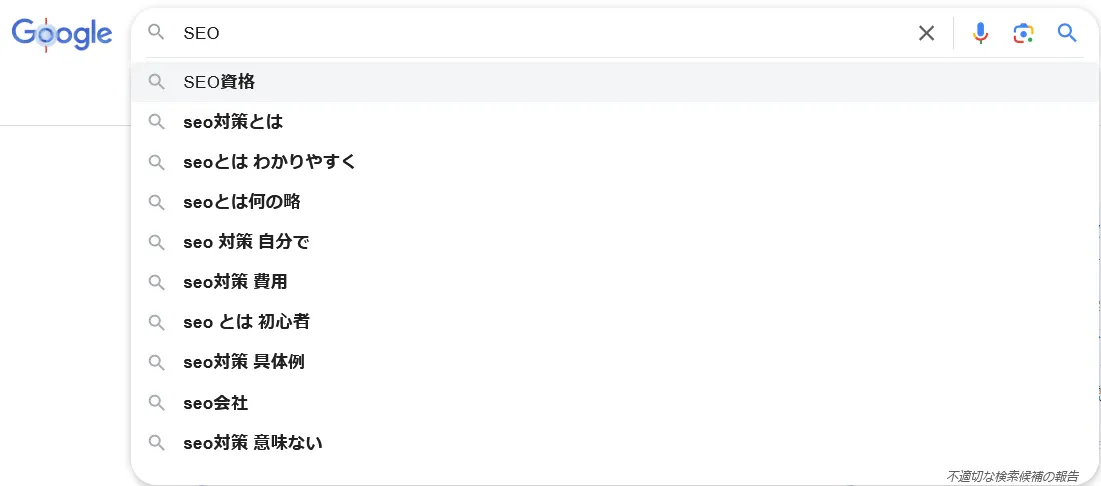

トピッククラスターを検討する際は、Googleのサジェスト機能を活用するのが一つの手です。

Googleのサジェスト枠に表示されるキーワードは検索キーワードと関連性が高いものがピックアップされる傾向があります。

例としてはGoogleで「SEO」と検索すると予測変換(サジェスト)の枠に「資格」や「費用」、「会社」等が表示されますので、これらの「資格」や「費用」、「会社」等のキーワードをクラスターコンテンツとして作成すると良いでしょう。

対策の進め方としては「SEO(ピーラーページ)」と「キーワードの選び方(クラスターぺージ)」のコンテンツを別で作成し、それぞれのページをリンク(相互リンク)でつなぎます。

※ピーラーページ:トピッククラスターの柱となる記事

※クラスターぺージ:トピッククラスターの柱となる記事を補足し底支えするページ

※トピッククラスターイメージ図

実際にリンクでつなぐ場合には、アンカーテキストと呼ばれるリンクのついたテキストを設置します。

アンカーテキストを設置することで、ユーザーとGoogle(検索エンジン)両方にリンク先の内容を伝えることが可能です。

また「SEO」というキーワードに関連するクラスターページを作成しき、ピラーページと相互リンクしていくことでトピッククラスターの対策を実施します。

上記の対応を行うことで情報の網羅性が増すため、E-E-A-Tのなかの専門性を担保することができます。

画像の追加(コンテンツ内容の評価)

読者側にとってビジュアル要素は、強い印象を与えやすいため、画像の活用をおすすめします。

テキストだけでは、読みづらさを感じる場合や伝わりづらくなってしまう場合があります。

その際は画像を追加し、ユーザー側にわかりやすい内容を意識するとよいでしょう。

また、画像もフリー素材をそのまま転用するよりもオリジナルの画像を作成して、追加をするほうが一次情報として検索エンジンからSEO的な評価をされる可能性があります。

その他にも画像検索からの流入である画像SEOにも有効です。

画像を設置する際のSEOのテクニックとして、altタグを用いて画像の内容をテキスト化しGoogleに認識させることがおすすめです。

Googleは画像よりテキストでの認識優れています。

altタグでは通常のテキストより効果が薄れるものの、代替えテキストとして画像の内容をGoogleに認識させることが出来ます。

検索順位という観点でみればAltタグひとつを設定しただけでは順位が劇的に改善するというわけではありません。

しかし、画像検索で表示されることによってアクセスが増えるため、間接的にプラスなSEO効果を与えてくれます。

下記、「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」より引用

わかりやすい代替テキストを画像に追加する

代替テキストとは、画像とコンテンツの関係を簡潔に説明するものです。何に関する画像なのかや、画像とページとの関係の背景を検索エンジンが理解するのに役立つため、適切な代替テキストを書くことは極めて重要です。img要素のalt属性を使って HTML に追加できますが、CMS では画像をサイトにアップロードする際にその説明を指定する簡単な方法が用意されている場合があります。適切な代替テキストの書き方と、それを画像に追加する方法を確認してください。

ただ注意点としては不必要に対策キーワード入れこむことは、Googleより隠しテキストやキーワードの乱用と認識されサイト評価を落としてしまう可能性がありますので注意しましょう。

下記、「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド(隠しテキストについて)」より引用

隠しテキストや隠しリンクの不正使用とは、検索エンジンを操作することのみを目的としてページにコンテンツを配置し、人間のユーザーには見えにくくする行為です。

下記、「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド(キーワードの乱用について)」より引用

キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。

ここからはWordPressの場合の具体的なAltタグの設定方法を解説します。

設置した画像をクリックすると右側のサイドバーにAltテキスト(代替えテキスト)という項目が表示されます。

表示された枠にテキストを入力すると、Altタグの設定は完了です。

Altタグの入力方法に絶対的な正解はないため、どのようなテキストを設定すればユーザーとGoogleの両方が分かりやすいのかを念頭に置いてAltテキストを入力しましょう。

【altタグの設置例】

正しい:alt=”SEO無料診断バナー“

悪い :alt=”SEO、SEO対策、SEO無料診断、SEOバナー“

また2023年にはショート動画が検索結果に正式に表示されるようになりました。

そのため、ショート動画の検索最適化を考慮することも効果的です。

そのほかにも箇条書き(リスト形式)を使用して情報を整理することや表組み(テーブル形式)を使用して情報のグループ化をして構造を明確にします。

関連する写真や図表、解説動画などをできるだけ増やしてみると、より効果的な結果が期待できるでしょう。

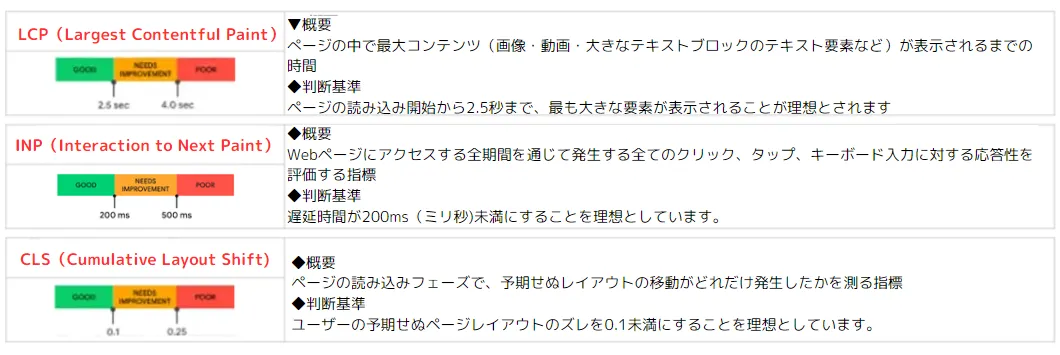

コアウェブバイタルの改善(テクニカルSEO)

コアウェブバイタルとは、ユーザーがサイトを通して得られる体験(UX)の質を表す指標です。

2021年6月よりGoogleは、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)という指標を検索結果のランキング要因として段階的に取り入れています。

ページスピードの向上とともに、コアウェブバイタルへの対応も行うことが重要です。

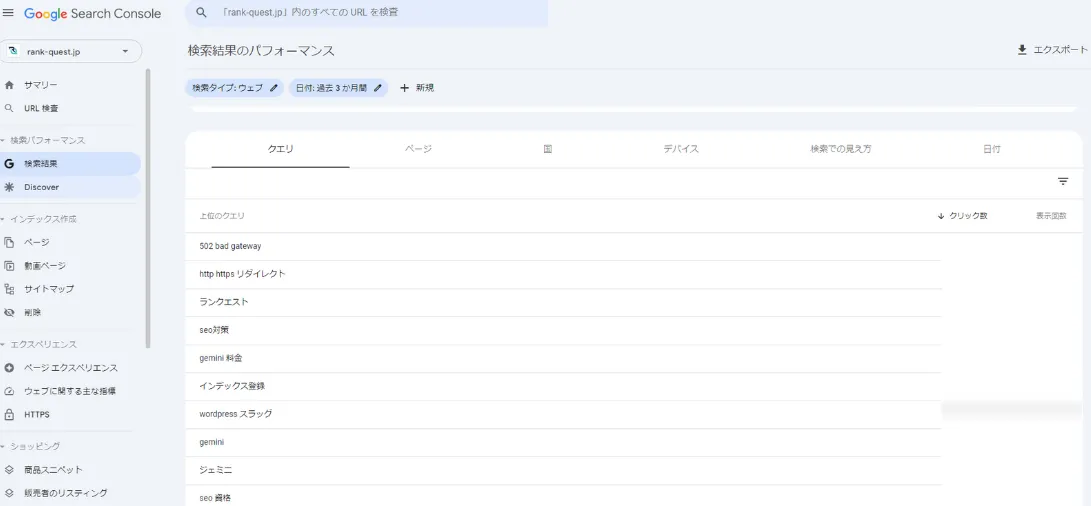

具体的な改善方法としては、Googleサーチコンソール内の「ウェブに関する主な指標」を確認すると「不良」「改善が必要」「良好」の3つが確認できます。

その情報をもとにページスピードインサイト(PageSpeed Insights)などのツールに「不良」や「改善が必要」なURLを入れることで分析できます。

確認する数値として、「LCP」「INP」「CLS」の3項目やパフォーマンスの点数があり、ツールから提案される点数の低いものから改善していきましょう。

モバイルフレンドリー対応(テクニカルSEO)

モバイルフレンドリーとは、Webサイトをスマホで見られた際に見づらさや使いづらさを感じないようにスマホ用に最適化することです。

Googleのクローラーはスマホでの閲覧に適したモバイル版ページを優先的にクロール・インデックスして評価するため、サイトのモバイル対応はSEO評価において非常に重要です。

確認する際の指標として、モバイルフレンドリーテストを活用して合格・不合格を確認します。

※モバイルフレンドリーテストはGoogleChromeの拡張機能で「Lighthouse」を活用して行います。

不合格の項目を修正することで、改善を図り「合格」と表示されればモバイルフレンドリー対応ができているということになります。

競合調査(その他)

競合調査は、「面倒」、「大変さ」を理由にすぐ出来るのに意外と出来ていないWebサイトが多く見受けられます。

しかし、少しの手間で検索順位が大きく改善される場合もあるため、優先的に行いたい施策の1つです。

競合のWebサイトを確認し、競合にはあって自社サイトに無いコンテンツを追加して差分を埋めていきましょう。

競合の中でも特にGoogle検索結果で既に上位に表示されているコンテンツは、Googleの検索エンジンから「ユーザーにとって価値の高い内容である」と評価しているため、対象キーワードで上位を狙ううえで参考にすべき要素を十分に網羅している可能性が高いです。

また代表的な競合調査ツールとして、主にAhrefsやSimilarWebなどがありますので活用することで効率的に進めることができます。

※Ahrefs:被リンク分析や検索エンジンの上位表示コンテンツや想定流入キーワード、ソーシャルメディアの反応まで幅広く把握できるSEO分析ツール

※SimilarWeb:Webサイトのトラフィックや、「Global Rank(世界)」「Country Rank(国内)」「Category Rank(カテゴリ)」などの特定の範囲における評価も把握できるツール

外部リンクの獲得(被リンクの評価)

外部リンクとは、自社とは別のドメインのサイト内に貼られている自社サイトのリンクを指します。

もし自社と関連性の高いサービスやサイトを運営している方と知り合いであれば、リンクを貼ってもらえるか確認してみましょう。

外部リンクの対策として企業間のつながりを活用した被リンク獲得は自然で効果的なアプローチ方法です。

特にインタビューや事例掲載といった関係性が構築されている企業とのつながりを最大限に活用することは非常に有効です。

具体的な接点が既に構築されている場合には、依頼への理解と承諾を得やすくなるというメリットもあります。

他にも専門家や信頼できるプロによって自社のウェブサイトが監修されている、または情報の根拠が明確であるコンテンツの場合、権威のあるサイトからリンクされることで質の高い被リンクを得られます。

こうした権威のあるサイトからの被リンクは、自サイトの信頼性を高め、SEO効果を向上させます。

権威の高いサイトからのリンクを獲得するためには、自サイトでも信頼性と権威性のあるコンテンツを提供することが必須です。

また、リンクには特定の属性を設定することができ、特にnofollow属性はリンク先ページを検索エンジンのクローラーに認識させたくない場合や、リンク評価を渡さないよう検索エンジンにヒントを与える目的で設定されます。

被リンクを得る際は、このような属性がないか確認しましょう。

さらに、リンクが評価される有効な被リンクであるためには、リンクに特定のhtml要素のrel属性が付与されていないことが重要です。具体的には、以下のような属性が含まれると、リンク評価の効果が無効になります。

- ・ rel=”nofollow”

・ rel=”sponsored”

・ rel=”ugc”

rel=”nofollow”は、nofollow属性はリンク先を検索エンジンのクローラーに認識させたくない場合や、リンク評価の受け渡しを防ぐために設定されます。被リンクを増やす際は、これらの属性が付与されていないかを必ず確認しましょう。

rel=”sponsored”は、設定したリンクが広告やスポンサーによるもので、金銭的な対価が伴うことを示すものです。

rel=”ugc”は、ユーザーが生成したコンテンツ(UGC)のリンクであることを示します。

被リンクを獲得することはSEO評価に関して大切ですが、関連性の薄いページからのリンクや作為的な外部リンクの獲得、金銭を伴ったリンクの獲得は自社サイトに悪影響を与える可能性があるため、控えたほうが賢明です。

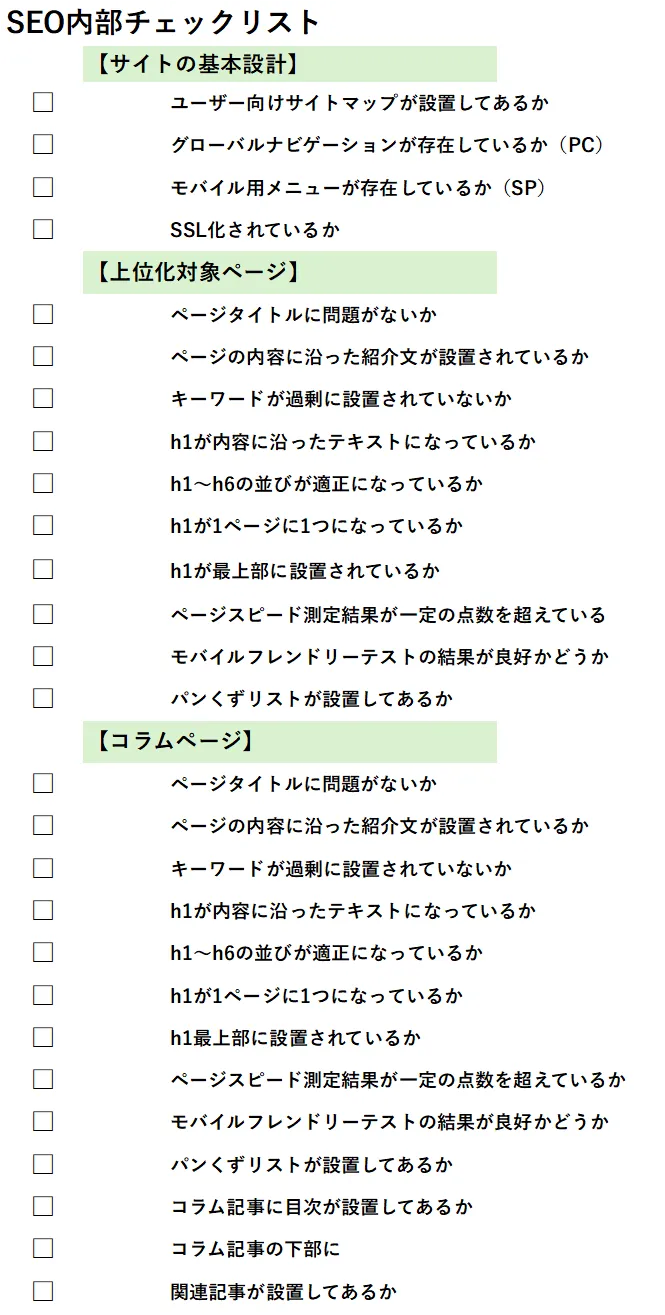

基本的なSEO内部対策チェック項目

基本的なSEO内部対策チェック項目を公開致します。

リストに記載されている項目の1つ1つを確認して問題無ければレ点を入れ、一つでもレ点が入らない箇所があれば、改善の余地があります。

そのようにすることで、必要最低限取り組むべき内部のSEO課題を確認しましょう。

SEO対策を行う目的

SEOは「検索を通じてビジネスの成長を促進すること」が主な目的です。

そのためには、ユーザーに「商品購入」や「問い合わせ」、「資料請求」などを促し、売上に結びつく行動を取ってもらうことが一つの目標です。

コンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるようにサイトの内部を修正し、検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供できるよう、自社サイト全体をSEO対策を通して改善していきます。

すると検索順位の上位化に繋がり検索ユーザーを自社サイトへ流入させることができ、自社サイトの認知の拡大につながります。

また上位に表示されることで商品やサービスを知らないユーザーに対しても認知されやすくなり、親和性の高いユーザーの誘い込みやお問い合わせ、商品購入などコンバージョンにつながりやすくなります。

ユーザーのニーズは、潜在層、顕在層、検討層の3つに分類でき、以下のように整理するとわかりやすくなります。

- 検索するキーワードの例: 「SEO」

- ニーズの強さ: 弱い

- 探しているもの: SEOに関する基礎的な知識

- 提供しているもの: SEOの基礎をまとめたお役立ち資料

- 検索するキーワードの例: 「SEO対策 費用」

- ニーズの強さ: 強い

- 探しているもの: SEO対策を行う際にどのくらい費用が掛かるのか

- 提供しているもの: SEO対策の具体的な施策内容とそれに伴う費用を解説

- 検索するキーワードの例: 「ランクエスト SEO」

- ニーズの強さ: かなり強い

- 探しているもの: ランクエストのSEOコンサルティングサービスの内容

- 提供しているもの: ランクエストのSEOコンサルティングサービスの詳細がわかる資料

例えば、検討層のユーザーが「ランクエスト SEO」と検索した場合、SEOのノウハウ資料よりも、「ランクエストのSEOサービスに関する具体的な資料」を提示する方が成果につながりやすくなります。

まずはサイトで達成したい目標を明確にし、それに沿ったキーワードを選び、各キーワードに合わせたコンテンツを作成することが重要です。

SEO対策のメリット・デメリット

SEO対策を進めるうえでは、メリット・デメリットをSEO施策に関わる関係者に理解してもらったうえで対策を進めていくことが重要です。

検索エンジンで上位表示されている間は、継続的に集客が見込めるため、Webマーケティングの成果につなげやすくなります。

したがって、SEO対策は重要な施策の一つなのです。SEO対策に取り組むメリットとデメリットをそれぞれわかりやすく紹介します。

主なメリットは下記6つです。

それぞれのメリットを確認していきましょう。

検索流入を増やせる

SEOのメリットは、検索エンジンからユーザーのアクセスが増えることです。

ユーザーは疑問や困りごとを解決するために、GoogleやYahoo!などを使って検索します。

検索結果の上位にコンテンツが表示されることで、クリックされる確率が高まります。

なぜなら検索ユーザーは基本的に検索結果画面の上位サイトからクリックする傾向が高いからです。

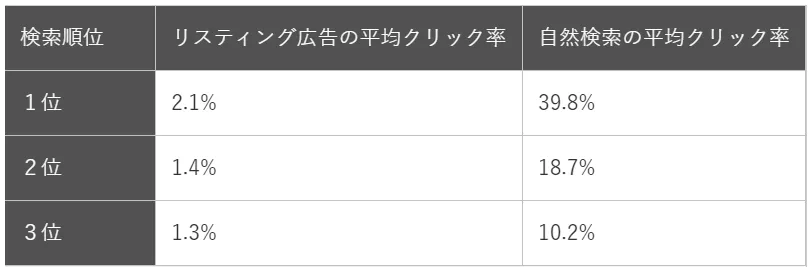

またキーワードや業種によって異なるものの、同じく検索連動型のリスティング広告と比べてもクリック率(CTR)が高い傾向が見られます。

以下は、First Page Sage社が2023年に実施した調査に基づいて作成した表です。

引用:2023 年のランキング順位別の Google クリックスルー率 (CTR)

この表からも自然検索で上位にランクインしている記事は、リスティング広告で上位に表示されている記事よりも、平均クリック率が高いことがわかります。

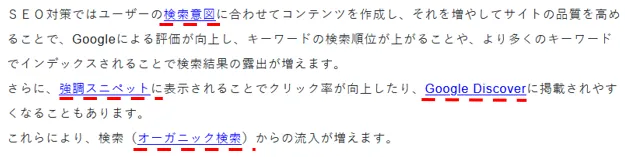

SEO対策ではユーザーの検索意図に合わせてコンテンツを作成し、それを増やしてサイトの品質を高めることで、Googleによる評価が向上し、キーワードの検索順位が上がることや、より多くのキーワードでインデックスされることで検索結果の露出が増えます。

さらに、強調スニペットに表示されることでクリック率が向上したり、Google Discoverに掲載されやすくなることもあります。

これらにより、検索(オーガニック検索)からの流入が増えます。

SEO対策を進めることで、自社のサイトやコンテンツが評価され、検索結果で上位に表示されることが多くなります。

これによって検索からの流入が増え、効果的な集客が可能になるのがSEOの大きなメリットです。

検索流入が増えると、Web集客(ホームページやブログを通じた集客)が活発化し、見込み客を自社サイトに引き込むことが可能になります。

これらのユーザーをLPO対策を行ったランディングページ(LP)へ誘導することでコンバージョン率が向上し、売上の増加が見込まれます。

また、検索流入を増やすためには、Webサイトやページの種類に応じたSEO対策を適切に行うことが重要です。

たとえば、ECサイトにはECサイト専用のSEO対策を、ランディングページにはLP専用のSEOを、ローカル検索結果にはローカルSEOを施す必要があります。

SEO対策は低コストでも始められ、多くのユーザーに訴求できるため、中小企業にとっても大きなメリットです。

コンテンツが資産になる

SEO対策に取り組むうえで、ユーザーにとって有益なコンテンツの発信を行います。

そうすることで、自社サイトにコンテンツが蓄積されます。

良質なコンテンツは検索エンジンから評価されるため、長期的にも価値を持つようになるのです。

また検索ユーザーの検索意図は多種多様なものがあり、定期的に検索クエリに対応した新しい情報を発信することで、多くのユーザーがWebサイトに訪れ、Webサイト自体のSEO価値も高まります。

このように、コンテンツが資産の形成にもつながるのがSEOのメリットです。

ブランディング効果が得られる

SEOはブランディングにも効果をもたらします。

自社サイトが検索結果の上位に表示されることで、ユーザーに対して企業のブランドイメージを与えられます。

Googleの検索エンジンでは専門性(Expertise)や権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)をまとめたE-A-Tが検索順位に影響するためです。

このことから検索画面で上位表示をされると、その企業が専門性や権威性・信頼性が高いと認識されますので、ブランドイメージの向上につながります。

継続的な情報発信によって好意的な印象が形成されると、ユーザーから自社の商品やサービスに愛着が持たれやすくなるでしょう。

リピーターを増やせる

特定の商品を紹介しているサイトであれば、検索エンジンから訪れたユーザーが再購入に至る可能性があります。

コンテンツを通じて、自社や商品に対しても興味を持ってもらえれば、そこからコンバージョンにつなげられます。

過去に購入したことのあるユーザーから、再度興味を持たれるきっかけにもなるでしょう。

したがってSEOに取り組むと、新規ユーザーだけでなくリピーターの増加にも期待できるのです。

ローカルSEOにもつながる

ローカルSEOとは、特定の地域にある店舗や事業者が上位表示されやすくなる施策のことです。

検索結果に表示されるコンテンツは、ユーザーの居住地や位置情報によって異なります。

新宿で「カフェ おすすめ」で検索すると、新宿周辺のカフェが一覧で表示されます。

さらにGoogleビジネスプロフィールも活用することで、地域のニーズに合ったターゲット訪問者の集客が期待できます。

SEOに取り組むと、特定の店舗への集客を実現したい場合でも、成果につながりやすくなるのです。

質の高いユーザーをサイトに引き寄せる

どれだけ多くのアクセスを集めても、それが収益に結びつかなければ意味がありません。

何かしらの情報を探している、商品やサービスを購入したい、どこかに行きたいなど、明確なニーズを持っている方がGoogleなどで検索を行います。

SEO対策を行うことで「行動の意図がはっきりしている」ユーザーをサイトに呼び込むチャンスが増えます。

集客コストを削減できる

SEO対策を行い、Webサイトを検索エンジンに最適化することで検索結果の上位を獲得できれば、Google広告などの広告費をかけずに集客が期待できます。

長期的な視点で見ると、SEOで自社のサイトを上位化できれば集客にかかる費用を大幅に削減することができます。

【関連記事】

[SEO 地域]についてSEO専門業者に詳しく聞いてみた

[SEO MEO]についてSEO専門業者に詳しく聞いてみた

次に、SEO対策に取り組む上での以下のデメリットを紹介します。

・専門的な知識が必要で技術的に難しい

・SEOの専門家を採用・育成することが難しい

・効果が表れるまでに時間がかかる

・施策開始時にゴールをイメージしていないと成果が出ずらい

・誤ったSEO対策を行うことで失敗するリスクがある

・Googleによる検索エンジンのアルゴリズムアップデートに左右される場合がある

・需要のないキーワードで検索上位に上げたとしてもアクセスが集まらない

専門的な知識が必要で技術的に難しい

SEO対策が専門的な知識が必要で技術的に難しいとされる理由は主に2つあります。

理由の1つ目は、「Googleの評価基準(アルゴリズム)が開示されていない」ことです。

Googleは独自のアルゴリズムで検索結果を決めていますが、具体的な内容については公式には公表されていません。

経験や専門的な知識がない場合には、具体的な対策まで落とし込むのが難しいという側面もあります。

また、アルゴリズムも日々更新(アップデート)されているため、順位が上がったとしてもアップデート後には順位が急激に下落してしまうケースがあるという2つ目の理由もあります。

そのためユーザーが検索を通じてどのような情報を求めているのかを常に考え、それに応えられる情報に改善していく対応が求められるのです。

SEOの専門家を採用・育成することが難しい

SEOでは、検索エンジンに関連する技術的知識とともに、検索キーワードからユーザーの意図や目的、心理を理解するための洞察力が必要です。

さらに、コンテンツ制作では法令を遵守する意識と、テーマに応じた専門知識も不可欠です。

そのため、企業がSEOに特化した人材を育成するには、相応の時間と労力が必要になります。

関連記事:インハウスSEOとは?成功のポイントと取り組み方を解説

効果が表れるまでに時間がかかる

SEOはリスティング広告と比べて、効果が現れるまでに時間がかかる施策で効果を実感できる具体的な時期や程度を予測するのは困難とされています。

しかし、SEO対策は中長期の視点で見た場合に進めるべき施策です。

SEO対策を行う前に以下の記事を参考にリスティング広告を含むSEM(検索エンジンマーケティング)とSEOの違いについても事前に理解しておきましょう。

関連記事:SEM対策とは?代表的な種類やSEOとの違いを徹底解説

SEOはリスティング広告と比べて、効果が現れるまでに時間がかかる施策です。

その効果の具体的な時期や程度を予測するのは困難とされています。

自然検索での上位表示は、Googleのアルゴリズムが日々更新されていることや、SEO対策を始める企業が年々増加傾向にあることもあり、難しくなっています。

例えば、新しくドメインを取得して、新規サイト(ドメイン年齢が若いサイト)を公開する場合や、既存のサイトで新しいWebページやリライトしたブログ記事を公開する場合、

クローラーがこれらのサイトやページ(記事)を認識するまでには基本的に一定の時間がかかります。

つまり、SEOの効果を実感するまでには一定の時間が必要です。

タイトルタグを変更するだけで検索順位がすぐに上がることもあれば、内部リンクの再構築やコンテンツの充実を行ってもすぐには順位が向上しないこともあります。

また、SEOの取り組みを始めた直後に一時的に順位が下がることもあります。

長期にわたってSEO施策を続けることで、その影響を見極める「感覚」を養うことができます。

経験豊富なSEO担当者であれば、「この施策を実施した後、どのくらいの期間様子を見るか」という判断がつくかもしれませんが、経験が浅いとその判断を下すのは難しいです。

またSEO対策は継続的に施策の効果検証をし、得られたデータを元に改善施策を取り組み続けることが重要です。

このことからもSEO対策で成果を出すのには一定の期間が必要とされています。

SEOの効果を測定する際には、いくつかの専用ツールを利用するのが一般的です。

これに関して、下記の通りGoogleでも公式に言及してます。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。

引用:SEO のスタートガイド

施策開始時にゴールをイメージしていないと成果が出ずらい

Web集客を強化しようと考えなんとなくSEO対策を始めるのはおすすめできません。

現代ではWeb検索以外にもSNSやアプリなどさまざまな方法でユーザーは情報を獲得することが可能です。

そのため、業種や業態、取り扱うサービス・商品によってはSEO対策を行うことが集客の最大化という観点からベストな選択肢といえない場合があるのです。

たとえば、メインの対策キーワードが検索面で上位化したことでアクセス数の増加したとします。

しかし、ユーザーがサイト内でお問い合わせや商品購入(コンバージョン)をするまでにどういう導線をたどるのかというサイト内でのゴールを施策開始時にイメージできていないと大きな成果をあげることは期待できません。

施策開始のメインの対策キーワードを選定するフェーズからユーザーの検索意図を理解しニーズや課題に応えられるコンテンツを準備することでページ遷移を促し、コンバージョンを発生させられるという一連の流れをイメージしたうえで取り組みましょう。

誤ったSEO対策を行うことで失敗するリスクがある

SEO対策を行う上では正確な知識や情報に基づいて分析と改善することが重要です。

キーワードを無闇に詰め込んだり、不自然に被リンクを増やしたり、低品質なコンテンツを大量に作成するなど、知識不足のまま分析を行った施策は、Googleのガイドラインに違反する可能性があり、ペナルティを受けることで、それまでに積み上げてきた成果を一瞬で失う危険性があります。

サイトを安全かつ効率的に運用するためには、ガイドラインを理解し、正しい知識を身につけた上で適した分析と改善を行うことが重要です。

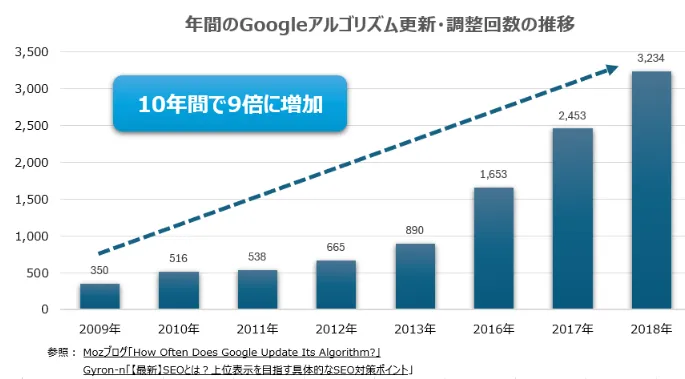

Googleによる検索エンジンのアルゴリズムアップデートに左右される場合がある

Googleは検索結果のランキングに影響を及ぼすアルゴリズムを検索ユーザーに対してより利便性が良いものに改善する目的で定期的に更新をしています。

具体的には、Googleのbotやクローラーがより精度高くユーザーのニーズを把握し、より便利で有用な検索エンジンを提供するために、アルゴリズムの調整が繰り返されています。

この更新により、以前は上位にランクされていたページの順位が低下することがあります。

そうならない為にも常日頃から最新のSEO情報を収集しサイト運営に反映して対応していきましょう。

具体的には、Googleコアアップデート(ペンギンアップデート・パンダアップデート・ヘルプフルコンテンツアップデート、リンクスパムアップデート、プロダクトレビューアップデート、BERTアップデート、ベニスアップデート、ビジョンアップデート)で検索順位が下がったり、検索流入が減少します。

【アップデートの歴史】

| プロダクトレビューアップデート (製品レビューの更新) |

多くのサイトで記載されているレビューをまとめたコンテンツよりも、独自でおこなったアンケート調査や実際の体験に基づいたレビューをより評価するようになった。 | 2023年2月 |

| リンクスパムアップデート | 検索順位の操作を目的にした、質の悪いサイトからのスパムリンクからの評価を無効化するもの。 今回のアップデート時にSpamBrainと呼ばれるAIベースのシステムを導入し、より高精度のリンクスパムの識別が出来るようになった。 |

2022年12月 |

| Helpful Content Update | classfier(クラシファイア)というAIが使用し、検索ユーザーに対して有益で高品質なコンテンツを上位化し、低品質なコンテンツの評価をさげた。 高品質なコンテンツの評価は役に立つ度合いをグラデーションにして主にAIが判定しており、具体的には一次情報の有無や、検索結果に対する回答の整合性など。 低品質なコンテンツ基準はトラフィックの獲得を目的としたコンテンツで、具体的には瞬間的に流行した内容などを寄せ集めた情報や、他サイトに記載があるユーザーレビューを切り取った情報など。 |

2022年8月 |

| ページエクスペリエンスアップデート | ユーザーの使い勝手が良いかの評価をするようにした。 ・LCP(読み込みパフォーマンス(ページが読み込まれて表示する時間)) ・FID(インタラクティブ性(サイト内での動作速度)) ・CLS(視覚的安定性(ページレイアウトのズレがどれだけあるか)) ・モバイルフレンドリー(モバイル端末での閲覧のしやすさ) ・HTTPSセキュリティ(データを暗号化しページ内の安全性を担保)※SSL証明書が必要 ・煩わしいインターステシャルがない(画面いっぱいに表示される広告やメッセージ) |

2021年9月 |

| ローカル検索アップデート | 正式名称はNovember2019LocalSearchUpdate。 ローカル検索の順位を決める為に2018年より人工知能をベースにしたニューラルマッチングの導入をした。 ニューラルマッチングによって単語の概念に関連している単語か理解出来るようになった。 巨大な類義語辞典のような役割をはたし、類義語での検索ニーズを向上させた。(整体と検索したものに対して鍼灸でも引っ掛かるようになった) |

2019年11月 |

| BERTアップデート | 既存の文章解析技術では検索ユーザーが探しているページを上位表示させるには限界があり、その限界を突破するためにBERT技術という人工知能を導入し検索精度の向上を果たした。 またソフトウェアのアップグレードでは処理能力に限界がある為、ハードウェアをアップグレードする為に新型サーバーのCloudTPUを導入した。 ※Googleは正式に名称を名付けていない |

2019年10月 |

| コアアップデート | サイト内の情報が検索クエリと関連性が高い情報であるかどうか。 サイトの滞在時間の長さにより、信頼性の有無を評価するようにした。 信頼性の評価はコンテンツの著者が書くに値する経験や資格があるか。 ページ内の書かれている事柄が事実か。 サイト運営者が信頼できるか。 |

2018年8月 |

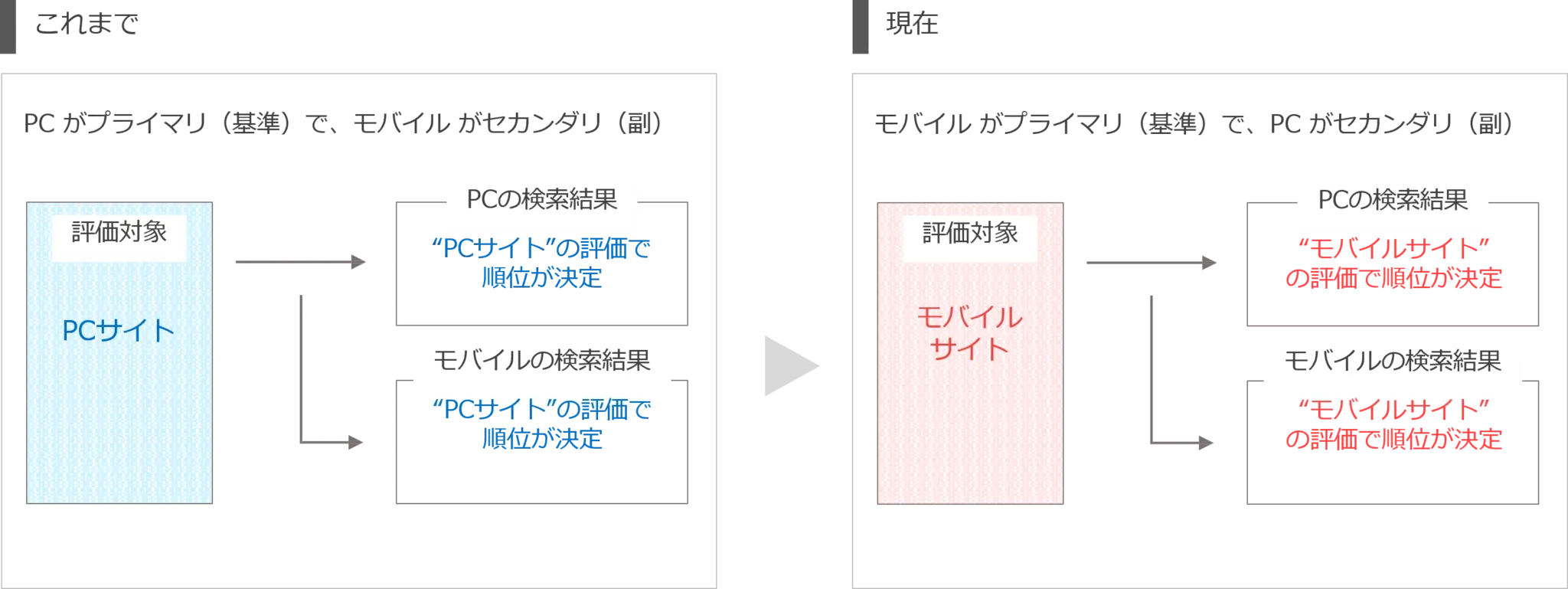

| モバイルファーストインデックス | 今まではPCが基準だったがモバイル版(スマホ)サイトの内部要素等を評価の基準とされるようになった。 モバイルファーストインデックスの適用はサーチコンソールのカバレッジという項目にメインクロール:スマートフォンと表示される。 |

2018年3月 |

| 医療アップデート | 医学の知識があると公的に認定された企業、団体以外が病名、症状名、薬品等のKWで上位表示出来なくなった。 特に信頼性を重要視しサイト運営者やコンテンツ監修者に「国家資格あること」「国からの許認可を受けていること」 「その他、客観的に証明できる能力があること」のいずれかが必要となった。 ※Googleは正式に名称を名付けていない |

2017年12月 |

| ペンギンアップデート4.0 | リアルタイムに実施されるようになり、サイト全体だけでなく個別ページへのペナルティを与えるようになった。 | 2016年9月 |

| クオリティアップデート | コンテンツの品質が低いサイトの順位を下げた。 ・広告やバナーがサイトの多くのコンテンツを占め、オリジナルのコンテンツが乏しい ・他ページへのリンクばかりで、コンテンツが少ない ・重複サイトやコピーサイトなどでオリジナルな内容のコンテンツが乏しい ・コンテンツの信頼性がない、または低い ・自動生成されたサイトや、情報の量が少ない ・リンクされるような人気のあるコンテンツがない ※Googleは正式な名称を名付けていない |

2015年5月 |

| モバイルフレンドリーアップデート | スマートフォンでの閲覧に適していないページの順位を引き下げる仕組みです。 | 2015年4月 |

| パイレーツアップデート | 著作権侵害を行っているサイトを専用フォームで一般ユーザーから申請してもらい、著作権侵害をしているサイトの順位を下げる。 | 2014年10月 |

| ハミングバードアップデート | 会話調や長文、音声等の意図を汲み取りずらい検索に関連性が高い検索結果を表示できるようになった。 例:SEO対策で効果が出やすく簡単にできる方法を知りたい |

2013年9月 |

| ヴェニスアップデート | 地域性が高いKWで検索された際にユーザーの所在地によって検索結果が変動する。 | 2012年2月 |

| ペンギンアップデート | 対策KWをページ内に過剰にいれることや、質が低い外部リンクを大量に貼る過剰最適化に対してペナルティを与えるアップデート。 | 2012年4月 |

| パンダアップデート | コンテンツの品質(独自性、人気度(検索結果上のクリック率とサイト滞在時間)、信頼性)を評価するアップデート。 特に他サイトのコピー等や自サイト内のコピーページの独自性が低いサイトが対処となった。 |

2011年2月 |

このような順位の変動は予測が難しいため、事前にその可能性を理解しておくことが重要です。

上記以外でも、Googleの検索順位が下がる要因として、スパムポリシー違反によるGoogleペナルティが挙げられます。

ただGoogleの検索アルゴリズムには、公表されている部分と非公表の部分があります。

非公表の要素に関しては、SEOの専門家が独自に研究し、情報を提供しています。

こういった専門家の意見や、アルゴリズムの変化に関するSEOニュース、書籍、セミナーを活用しながら、Googleの動向を理解することが大切です。

検索順位が下がった際には、これらの要因を含めて原因を追求し適切な対処法を講じることが必要です。

SEO会社にSEO対策を外注することも検討できますが、その際にはSEO対策の費用がかかるため、提案内容を見極め慎重に判断することが重要です。

ただし前述したとおり、Googleはアップデートやスパムポリシー違反、Googleペナルティはあくまで、ユーザビリティの向上を目的とした対応である為、日頃からユーザーの為になるコンテンツを発信できていれば過度に恐れる必要はありません。

需要のないキーワードで検索上位に上げたとしてもアクセスが集まらない

需要のないキーワードで検索上位を獲得しても、結果的にアクセスが増えないというデメリットも存在します。

その理由として検索需要のないキーワードでコンテンツ(コラム)を作成しても、そのキーワードで検索を行うユーザーがいないためです。

そもそも検索を行うユーザーがいなければ、コラムを見てもらう機会が極端に少ないことから結果的にアクセスが集まらなくなります。

たとえば「腕相撲 負ける方法」や「洗濯機 自分で作る」、「ブログ 寝ながら」といった検索キーワードは月間平均検索ボリューム数が0のため、実際に検索するユーザーは極端に少ないと言えます。

仮にこういったキーワードがGoogleなどの検索エンジンで上位表示できたとしても、そもそも検索がされていないため訪問者数の増加にはつながりません。

SEO対策とは?

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチエンジンオプティマイゼーション)の略で「検索エンジン最適化」を意味します。

その中でもSEO対策とは「検索エンジン最適化」を通して検索結果画面で上位化表示を目的として行う対策のことを意味します。

具体的にはテクニカルSEO(内部修正)、コンテンツSEO(記事制作)、外部対策(被リンク)3つに大きく分かれます。

※テクニカルSEO(内部修正)、コンテンツSEO(記事制作)、外部対策(被リンク)の詳細を確認したい方、下記よりクリックしてください

- テクニカルSEO(内部修正)▼

サイトの構造やコードをGoogleに正しく読み込ませるように調整をし、サイト内容を正当に評価してもらう施策 - コンテンツSEO(記事制作)▼

閲覧ユーザーにとって有意義な情報(コンテンツ)を継続的に提供し、価値あるサイトと評価を獲得する施策 - 外部対策(被リンク)▼

外部サイトから引用等の目的でリンクを貼ってもらい、第三者機関からも有益な情報と認識され評価を獲得する施策

昨今「検索エンジン」は日々、検索ユーザーの意図を読み取る能力が上がっています。

現在では単純に検索されたキーワードの有無で検索意図を読み取るのではなく、文書全体を把握し人間と同様に検索意図を理解できるとされています。

Googleは2019年10月25日にBERTアップデート(正式名称:November2019LocalSearchUpdate)を実施しました。

BERTアップデートでは人工知能(AI)をベースとした自然言語処理技術を採用して、自然言語処理の能力を向上させました。

その結果このBERTアップデートによって、「長い会話型のクエリ」に対してアルゴリズムが働くようになり、文章型のクエリでもより関連性の高い検索結果が表示(Webページが上位表示される)されるようになりました。

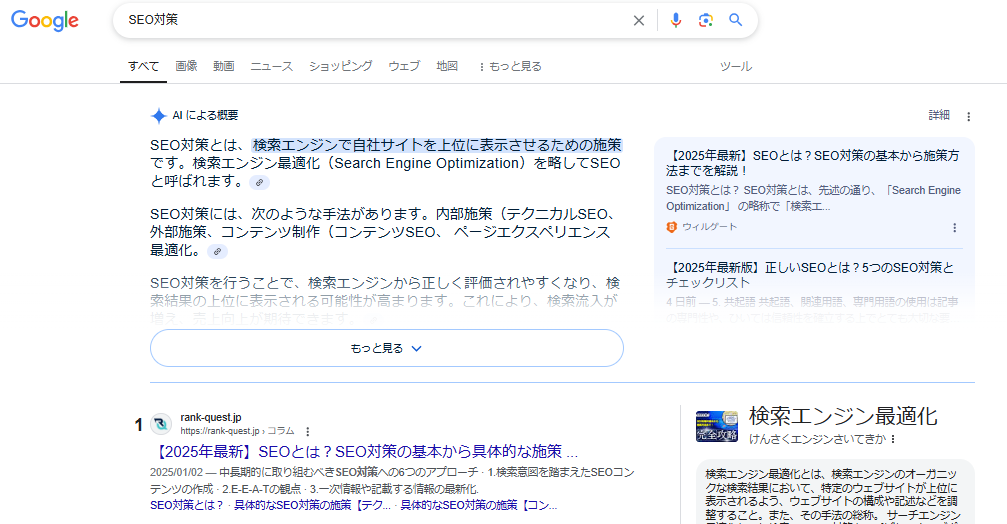

2023年2月にはLaMDAを活用した会話型AIサービス「Bard」をGoogleはテスト公開しました。

これまで主流だった「ギターの弦の本数は?」といったシンプルな検索に対応するだけでなく、「ギターとドラムのどちらが習得しやすいか、それぞれどのくらいの練習が必要か」といった複雑な質問にも対応できるようなりました。

また2023年5月10日にGoogleの年次開発者会議「Google I/O」でGoogle検索を統括するバイスプレジデントのCathy Edwards氏より検索表示画面にSEGの検索結果内容を表示することを発表しました。

SEG(Search Generative Experience)とは検索クエリに関して生成AIが情報を集約し検索画面に回答表示をする機能です。

実際にSEO対策を実施し検索結果画面(SERPs(Search Engine Result Pages)で上位表示をする為には、ユーザーが求める有益なコンテンツを提供し、そのコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに正しく評価されるようにWebサイトを改善する必要があります。

また、ただコンテンツを追加すればいいというわけではありません。

「ユーザのために有益かつ良質なコンテンツの追加や改善」、「ユーザーが必要なとしている情報に分かりやすくたどりつける導線設計」の2点が重要なポイントです。

SEO対策には、前述しましたがいくつかの異なる施策があり、主に内部対策、外部対策、コンテンツ制作(コンテンツSEO編)の3カテゴリーに分けられます。

これらの対策については後で詳しく説明しますが、検索エンジンはこれら全ての要素を包括的に判断しています。そのため、各要素に対して適切なアプローチを取ることが非常に重要です。

単に上位表示させるだけでなく、サイトが達成したいKPI・成果(資料請求や問い合わせ等)につなげることが最終的な目的です。

そのためには、検索ユーザーが求めるコンテンツをサイト内に作成し、ページの内部調整をすることによって、Googleなどの検索エンジンに正しく評価され検索結果画面で上位表示されると検索ユーザーが求める有益なコンテンツが提供できるようになります。

提供したコンテンツを通して自社サイトに検索ユーザーが多く訪れることによりサイト全体のSEO評価が改善されます。

また検索結果画面の上位に表示されることにより、今まで自社サービスや商品を知らなかった人に対して、認識されやすくなり、親和性の高いユーザーの誘い込みやお問い合わせ、商品購入などコンバージョンにつながりやすくなります。

その結果、最終的にはSEO対策を通してリード獲得が促進され売上の改善や向上につながります。

SEO対策はGoogleに向けた施策を中心に行う

日本で使用されている検索エンジンにはさまざまな種類がありますが、基本的には国内の検索エンジンでもっともシェア率の高い「Google」をターゲットとしてSEO対策を行います。

Googleのつぎにシェア率の高い検索エンジンは、「Yahoo!」ですがGoogleの検索アルゴリズムが使用されています。

そのため、Googleの検索アルゴリズムの傾向を掴み、Googleに向けたSEO対策を行うことで自然とYahoo!でも上位に表示され、GoogleとYahoo!で国内の利用ユーザーの大部分をカバーすることが可能です。

Google検索エンジンの仕組み

SEO対策を行う際は、基本的なことではありますがGoogleがどのようにWEBサイトやコンテンツを認識し、Googleの検索結果画面(SERPs)に表示するのかの仕組みを理解することが大切です。

SEO対策を行う際は、基本的なことではありますがGoogleがどのようにWEBサイトやコンテンツを認識し、Googleの検索結果画面(SERPs)に表示するのかの仕組みを理解することが大切です。

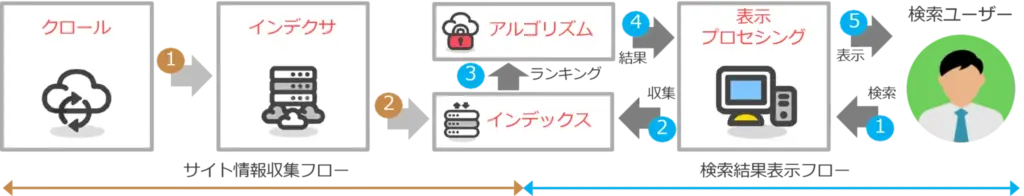

具体的には、GoogleやYahoo!といった検索エンジンのbot(クローラー)がサイト内を巡回してページを発見・収集(クロール)し、その内容をデータベースに保存(インデックス)します。

そして、保存されたデータに対して数百以上のアルゴリズムを用いて評価を行い、それによって検索順位が決定されます。

基本的な3つの項目をわかりやすく表にまとめました。

| クロール | クローラーがWebページを巡回して情報を収集する |

| インデックス | クローラーが収集した情報を整理し、検索エンジンのデータベースに登録する |

| ランキング | 検索クエリに応じて、データベースの中から関連性の高いページを順位付けして検索結果に表示する |

上記の手順をすべてクリアしてはじめて、ページが検索上位に表示されます。以下では、それぞれの項目を深掘りしていきます。

クロール

クロールは、Googleの検索エンジンロボットのクローラーがWebページを巡回して情報収集を行うことです。

クローラーとは検索エンジンごとに用意された専用のロボットプログラムのことで、Webページを見つけて巡回し、そのページのテキストや画像、各種ファイルなどの内容を解析・収集します。この一連のプロセスはクロール、またはクローリングとも呼ばれています。

また、クローラーとはWebページをスキャンするGoogleのプログラムの総称で、Googlebotやスパイダーと呼ばれることもあります。

クローラーは、Webサイト内のリンクを辿ってページを自動で検出し、以下のようなコンテンツの分析を行います。

- ページの基本情報(メタタグ)

- ページの本文

- 画像や動画などのメディア

- 内部リンクと外部リンク

- ページの更新日時

クロールが行われていないページが、Googleの検索結果に表示されることはありません。

Google検索エンジンは、クロールによって初めてページの存在を認識するためです。

しかしすべてのページがクロールされる訳ではなく、対象外となることがあります。

- robots.txtファイルでアクセス制限が設定されている

- ページに到達するための内部リンクがない

- ページがパスワードで保護されている

意図的であれば問題ありませんが、そうでない場合はメタタグやrobots.txtファイルの設定、サイト構造を見直しましょう。

【関連記事】

Googleにクロールをリクエストするタイミングや手順を解説

クロールバジェットとは?定義や影響を受けるWebサイトの特徴を解説

インデックス

インデックスとは、「見出し」や「索引」といった意味を持ちます。

ここではクローラーが集めてきたWebページの情報を整理し、Google検索エンジンのデータベースに登録することを意味します。

検索結果に表示するにあたって、データベースにはさまざまな情報がいつでも取り出せる状態で格納されています。

巨大な図書館のようなものだと思えばわかりやすいでしょう。

具体的には、検索エンジンのbot(クローラー)がインターネット上のWebページを巡回(クロール)し、そこで検出したページのコンテンツを収集・解析して、Googleなど検索エンジンのデータベースに登録(インデックス)します。

このようにインデックスされた情報が、ユーザーが何かを検索した際に、迅速かつ適切に提示される仕組みとなっています。

このインデックスに基づいて検索エンジンがサイト内容を評価し検索順位を設定します。

そのためSEO施策としてコンテンツ内容を充実させることも重要ですが、検索エンジンが内容を正しく把握しやすいように調整することも非常に重要です。

インデックスは、以下の手順で行われます。

- クローラーが持ち帰った情報を分析する

- 正規ページか重複ページかを判断する

- コンテンツの内容に応じて、グループ化を行う

- グループごとにコンテンツをデータベースに格納する

正規ページとは、検索結果に表示される可能性のあるページのことです。

重複ページはWeb上の他のページと内容が重複しているページのことで、判定を受けるとインデックスの対象外となります。

また、以下のようなページもインデックスされないため、注意しましょう。

- ページの品質が低い

- noindexが指定されている

- インデックス登録が困難なデザインが実装されている

必ずインデックスされる保証はないため、Googleサーチコンソールを使って適宜確認しましょう。

【関連記事】

Googleインデックス登録とは?登録方法やリクエスト方法を徹底解説

Googleにインデックスされない原因と対処法を解説

ランキング(検索順位)

Google検索では、ユーザーが入力した検索クエリに応じて、インデックスされたデータベースの中から関連性の高いページを順位付けをしランキングとして検索結果に反映され表示します。

この順位付け作業をランキングと呼びます。

「検索に対する Google の方針」では、「関連性と信頼性が最も高い情報を提供する」ことが第一に明記されており、この方針は「ユーザーが求めているコンテンツを提供できているか」という点を特に重視しています。

これが検索結果にも大きく影響します。

ランキングは以下のような要素を鑑みて、最も関連性の高いページを上位に表示する仕組みになっています。

- コンテンツの内容

- 国

- 言語

- 所在地

- デバイス

- 閲覧履歴

- トレンドワード

ランキングは、200以上のアルゴリズムを使用した複雑なルールに基づいて検索エンジンが評価しています。

その後、高く評価されたコンテンツから検索結果画面で上位表示されます。

しかしGoogleは、順位決定の仕組みをすべて公開している訳ではないため、狙ってランキングを操作するのは不可能です。

そのため検索上位を狙うには、常に最新のSEOアルゴリズムを把握し、ユーザーニーズを満たし、メリットを与えられる高品質なコンテンツを新規で作成するか、または既存のコンテンツを改善し提供するほかありません。

ユーザーニーズを正確に汲み取り、専門性や独自性の高い、信頼できるコンテンツを作り続けましょう。

参考:Google の検索エンジンの仕組み、検索結果と掲載順位について

検索結果への反映

Googleなどの検索エンジンに評価され決まった順位は、その後検索結果に反映されます。

具体的には、Googleインデックスに登録された膨大な数のWebページと検索アルゴリズム(さまざまな要因やシグナル)が照合され、最も関連性が高く有用なページが検索結果として表示(ランク付け)されます。

つまり、検索結果の表示により、ユーザーが検索語句を入力すると、インデックス内で一致するページが検索され、関連性が高く情報の質が高いと評価されたページが検索結果画面に表示されるのです。

検索結果に反映されるまでの期間には幅があり、おおよその目安として2〜3日で反映される場合もあれば2〜3ヶ月かかる場合もあります。

また、必ずしも上位化を狙ったキーワードだけで検索結果画面の上位に表示されるというわけではなく、ほかのキーワードで上位化されるケースもあります。

その理由は、検索結果の順位は「ユーザーの検索ニーズを満たしてると考えられる」と検索エンジンが判断したページ順番だからです。

そのことから、Webサイトの順位は検索をしたキーワードによって異なり、ユーザーニーズを満たしたコンテンツであると判断された場合には意図していなかったキーワードでも検索結果の上部に表示される可能性があります。

また検索順位の決定は、基本的にモバイル向けページのコンテンツ内容を基に行われます。(モバイルファーストインデックス)

更に付け加えると、Yahooの検索エンジンはGoogleの検索アルゴリズムを利用しているため、YahooとGoogleの検索順位(検索結果)はほぼ同じになります。

その為、YahooのSEOはGoogleのSEO対策を行うことで同時にカバーすることができます。

一方で、Bingや楽天市場の検索エンジンはそれぞれ独自の検索アルゴリズムを採用しているため、「BingのSEO」や「楽天のSEO」に特化した対策が必要になります。

SEO対策を始める場合に最低限やるべき3項目

SEO対策を始める前に最低限やるべき項目が3つあります。

下記の3点を行なわずに施策を進めても大きな成果は期待できません。

施策開始時にサイト内でのゴールを設定する

サイト内でのゴールとは、基本的にサイトからのお問い合わせ獲得や商品購入といった、サイトを検索して訪れたユーザーに最終的に行って欲しい行動を意味します。

しっかりとサイト内でのゴールを設定しないままコンテンツの制作を始めてしまうと、以下のような悪影響が想定されます。

・コンテンツの内容に一貫性がなくなってしまう

・ユーザーの検索意図や検索ニーズに応えられない質の低いコンテンツになってしまう

サイト内で明確なゴールを設定することで施策の進行もスムーズになるため、優先的に取り組みましょう。

WebサイトのSSL化を実施する

WebサイトのSSL化とは、Webサイトとそのサイトを閲覧するユーザーとのやり取りを暗号化するという仕組みです。

SSL化の対応を完了させることで、URLが「http」から「https」に変わります。

WebサイトのSSL化はGoogleからも推奨されており、検索順位にも影響を与えると明言されています。

参考URL:ランキングシグナルとしてのHTTPS

ペルソナの設定

SEOにおけるペルソナとは、Webサイトのターゲットとなる架空の顧客像のことです。

ペルソナを設定することでユーザーがどのようなニーズ・課題を抱えているのかの分析がより鮮明になります。

具体的には、年齢や性別、地域、趣味、価値観、悩みなどをもとに分析を行います。

ペルソナの設定を行わずに施策を実施してしまうと、ユーザーのニーズに応えられない質の低いコンテンツとなってしまう可能性が極めて高いです。

たとえば弊社サイトの場合では、SEO対策をこれから始めたい初心者の方や、企業のWEBプロモーションを担当されている方などが主なターゲットとなります。

課題点やニーズは「自社サービスや商品のプロモーションをしたい」、「現在取り組んでいるプロモーションの費用を軽減したい」、「SEO対策を実行するリソースが不足している」などが挙げられます。

地域や性別に関しては、SEO対策のサービス特性上、必ずしも地域や性別でのターゲット想定は必要がない場合があります。

より正確な分析を行うためにも、ペルソナの設定は欠かさずに行いましょう。

【お役立ち情報】

SEO対策を効率的に進めるためには、大量のデータを処理する必要があります。そのため、高性能なパソコンと安定した高速インターネット回線が不可欠です。自宅のWi-Fi環境を見直したい方は『最新の自宅WiFiおすすめ10選!(byセレクトラ)』をご覧ください。より安定的で費用対効果の高いWi-Fi回線が見つかるかもしれません!

最新のSEO対策の基本とは?取り組む前に理解しておきたいGoogleの目的と基本方針

日本で使用されている検索エンジンにはさまざまな種類がありますが、基本的には国内の検索エンジンでもっともシェア率の高い「Google」をターゲットとしてSEO対策を行います。

なぜなら、Googleが検索エンジンのシェアの90%を占めるからです。

Googleのつぎにシェア率の高い検索エンジンは、「Yahoo!」ですがGoogleの検索アルゴリズムが使用されています。

そのため、Googleの検索アルゴリズムの傾向を掴み、Googleに向けて対策を行うことで自然とYahoo!でも上位に表示され、GoogleとYahoo!で国内の利用ユーザーの大部分をカバーすることが可能です。

Googleは、サイト運営者向けに「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」や「ウェブマスター向けガイドライン」、「Google 品質評価ガイドライン」を公開しています。

Googleの方針やSEOの基本を理解するためには、Googleが公開しているドキュメントを確認することが非常に重要です。

Googleの公開している公式ガイドラインに従ってSEO対策を進めることでユーザーの利便性も向上し検索結果画面の上位に表示されやすくなるため、必ず確認しておきましょう。

Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)

GoogleがWebサイトを認識→インデックス→ランキングと言うプロセスを円滑に進めるために必要な要素がすべて網羅されています。

また、クローキングなどのやってはいけない禁止事項についても詳しくまとめられており、基本中の基本を学ぶことができます。

必ず確認して対応していきましょう。

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド

このスターターガイドは、SEOを実践する際には非常に重要です。

インデックス登録の確認をはじめ、パンくずリスト、コンテンツや画像の最適化、スマホ対応・モバイルフレンドリーかどうかといった基本が網羅されています。

繰り返し参照する価値のあるコンテンツですので、定期的にチェックし、対応していくことをおすすめします。

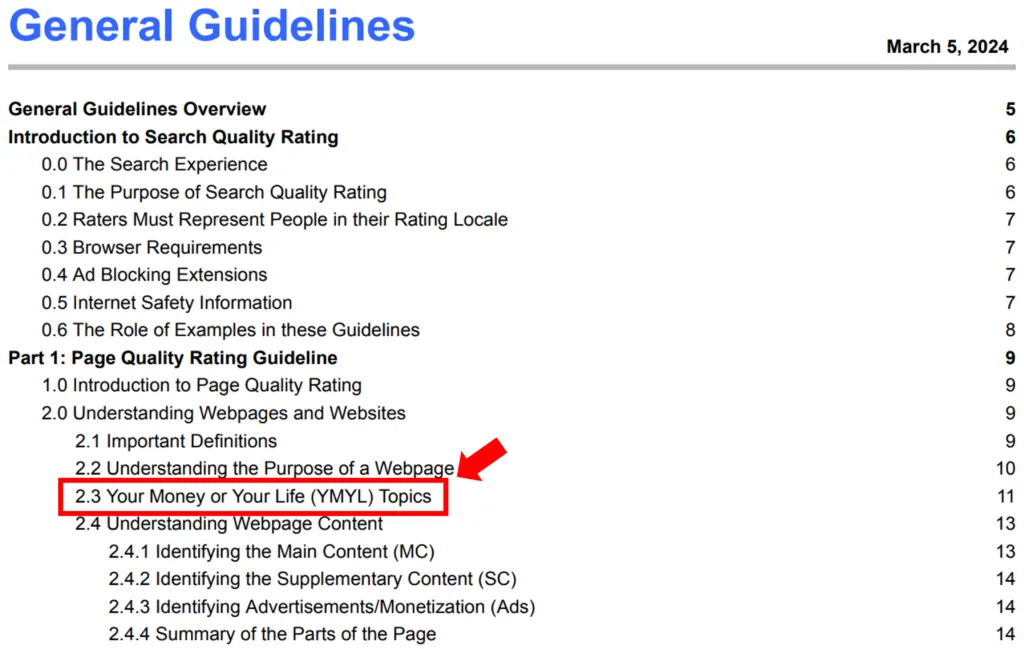

Google検索品質評価ガイドライン

これは、検索結果を評価する人(クオリティレイター(評価者))が使用するマニュアルです。

その中には「E-E-A-T」(Experience: 経験、Expertise: 専門性、Authoritativeness: 権威性、Trustworthiness: 信頼性)の概念が含まれており、特に「YMYL」(Your Money or Your Life)ジャンル、つまり人の幸福や人生、お金に関連する分野では、高いE-E-A-Tが求められていますので対応していきましょう。

Googleが特に重要している方針

Googleはユーザーが快適に利用できるように、ルールや考え方を大切にしています。上記の内容からSEOに取り組む前に下記に関するGoogleの目的と方針について理解しておきましょう。

これらのポイントを理解することで、最新のSEO対策を効果的に実施できます。

ただGoogleのガイドラインは日々更新されているので、古いSEO情報や誤ったSEO知識でSEO対策を進めてしまうと、気づかぬ間にGoogleよりペナルティの対処とされてしまい、せっかくついていた検索順位が圏外になるリスクがあります。

そうならない為にもGoogleが公開している最新のSEOガイドラインの情報を随時確認しておくことが重要です。

【関連記事】

SEOスターターガイドとは?特徴や押さえるべきポイントをわかりやすく解説

Google検索品質評価ガイドラインとは?概要とSEOに活かすポイントを解説

Googleが示す「10の事実」

Googleの目的は、世界中の人々が情報にアクセスできるようにすることです。そこで、Googleは経営理念を示すための10箇条を設けました。

以下に、要約した内容を記載します。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものは後からついてくる。

Googleはユーザーの利便性を第一に考え、サービスの改善に努めています。広告の操作やユーザーの信頼を損なうことはしない方針です。- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

Googleは検索技術を中心に開発し、反復と改善を重ねてサービスを向上させています。検索技術は他のサービスにも応用されています。- 遅いより速いほうがいい。

Googleはユーザーの時間を大切にし、高速で効率的な情報提供を目指しています。サービスの効率向上に力を入れています。- ウェブ上の民主主義は機能する。

Googleはリンクによる投票を重視し、ウェブページの重要性を判断しています。広告との明確な区別やオープンソース開発も支持しています。- 情報を探したくなるのはパソコンの前だけではない。

Googleはモバイル化に対応し、スマートフォンからも多くのサービスへのアクセスを提供しています。多言語対応も重視しています。- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

Googleは広告収益で運営されており、広告とユーザーの利益のバランスを重視しています。広告の透明性や品質に注力しています。- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

Googleは多様な情報へのアクセスを提供することを目指し、新しいデータベースや検索機能の開発を進めています。- 情報のニーズはすべての国境を超える。

Googleは多言語対応や世界中のユーザーへのサービス提供に力を入れており、翻訳ツールなどを活用して多様なコンテンツにアクセス可能にしています。- スーツが無くても真剣に仕事はできる。

Googleはチームワークや自由な環境を重視し、創造性と楽しさを大切にしています。社員の多様なアプローチが新しいアイデアの原点です。- 「すばらしい」では足りない。

Googleは常に新しい目標を設定し、達成できないことを目指して挑戦し続けています。技術革新やサービスの向上に取り組んでいます。

これらの事実は、Googleが大切にしてきた価値観を反映したものです。

Googleが設立されて数年後に定められたものではありますが、現在もGoogleが提供するすべてのサービスは、この事実に沿って運営されています。

つまり、この「Googleが掲げる10の事実」を理解することで、クローラーやbotを通じてGoogleが実現しようとしている理想的な検索エンジンの姿を具体的に把握することができるのです。

このことからGoogleは検索エンジンへの最適化ではなく、検索するユーザーに向けた最適化を基本方針としていることがうかがえます。

なので今後は検索エンジンを攻略する類のSEO対策は意味をなさなくなる可能性が非常に高いので、「Googleが掲げる10の事実」の内容を念頭においてSEOに取り組むことが重要です。

そうすることでユーザーの利便性が向上し、検索順位の向上につながり成果を上げられるでしょう。

関連記事:Googleの理念とは?SEO対策への活かし方を「10の事実」にもとづいて解説

WebサイトをGoogleが評価するための2025年最新のSEO評価基準「E-E-A-T」

Webサイトの品質は、Googleが公表している評価基準「E-E-A-T」に則っています。

この評価基準は下記4つの頭文字を取って提唱されているものです。

※これまでのE-A-Tに加え新たなSEOの方針として Googleセントラルの品質評価ガイドライン(2022 年 12 月 15 日)よりE-A-T に Experience の E を追加したとの発表があります。

- E:Experience(経験)

- E:Expertise(専門性)

- E:Authoritativeness(権威性)

- T:Trustworthiness(信頼性)

これらの評価基準は、ユーザーに正確で有益な情報を届けるために設けられています。

また検索エンジンも同様に、E-E-A-Tの観点が取り入れられているページかどうかを、多様なシグナルを用いて判定しています。

最近のGoogleの検索エンジンでは、ユーザーに専門的で信頼性があり、権威のあるコンテンツやサイトを構築することが、検索面で上位化していくうえで一層重要視されるようになっています。

したがって、SEOの効果を高めるためにはE-E-A-Tを意識する必要があります。

E-E-A-Tでは、コンテンツ作成者やWebサイト(Webページ)が持つ経験や専門性や権威性、信頼性を高める考え方が定義されてます。

信頼性では独自性(オリジナルコンテンツ)の考慮も必要です。

E-E-A-Tの向上を図るには、下記の点に注意しましょう。

- 経験をもとにしたコンテンツを作成する

- 信頼できる情報元を参照する

- 偏りのない情報を提供する

- コンテンツの作成者に経験や信頼性のある人物を採用する

- 監修者や執筆者を明示する

- 誤った情報を発信しない

E-E-A-Tを高めることで、多くのユーザーに有益な情報を届けられます。

関連記事:E-E-A-Tとは?Googleで重視される理由とSEOにおける対策方法を解説

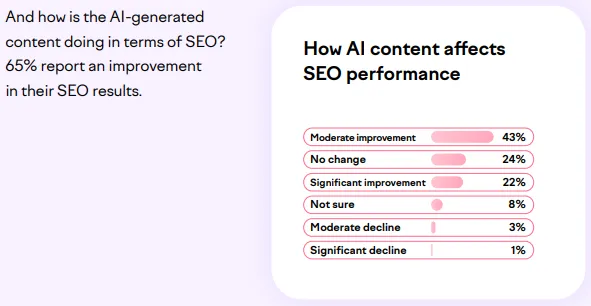

E-E-A-T改善のための施策例

AIで大量のコンテンツが生成される時代が到来すると、単に情報をまとめただけのコンテンツでは、他の大量のコンテンツに埋もれてしまい、ユーザーの関心を引くことが難しくなるでしょう。

そのため、SEO対策として「専門性」「権威性」「信頼性」「経験(EEAT)」がこれまで以上に重要になります。

具体的に、EEATの要素を備えたコンテンツとして以下のようなものが考えられます。

①インタビュー記事

業界の専門家や著名人へのインタビューを行い、その内容を記事として公開することは、他のサイトでは得られない独自の視点や情報を提供できます。

例えば、新しい技術やトレンドに関するインサイトを共有することで、読者にとって価値のある情報源となり、専門性と権威性を高めることができます。

■ランクエストが制作したインタビュー記事の事例

【事例1】

株式会社アドバンスト・メディカル・ケア

- 神崎 恵さんに聞く、プレ更年期・更年期を健やかに美しく過ごすために大切なこと【前編(全3回)】

- 神崎 恵さんに聞く、プレ更年期・更年期を健やかに美しく過ごすために大切なこと【中編(全3回)】

- 神崎 恵さんに聞く、プレ更年期・更年期を健やかに美しく過ごすために大切なこと【後編(全3回)】

【事例2】

酒のはしもと

➁アンケート調査に基づいた記事

特定のテーマについて実際にアンケート調査を行い、その結果を記事としてまとめる方法です。

一次情報(自社が独自に発信している情報を意味します。)を提供することで、信頼性が高く、他のコンテンツと差別化された内容を提供できます。

例えば、消費者の購買行動や市場動向に関する調査結果は、多くの読者にとって有益な情報となり、専門性と信頼性を強化します。

■ランクエストが制作したアンケート調査に基づいた記事

【事例1】

株式会社eclore

【事例2】

医療法人社団きぬた会

➂ケーススタディや成功事例

自社や他社の成功事例を詳細に紹介するケーススタディは、実践的なアドバイスや具体的な成果を示すことができます。

これは、同じ課題に直面している他の企業や個人にとって非常に参考になり、経験に基づいた信頼性の高いコンテンツとなります。

■ ランクエストが制作したケーススタディや成功事例の記事

【事例1】

【事例2】

④UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用

ユーザーからのレビューやフィードバックを集め、それを元にしたコンテンツを作成することも一つの方法です。

ユーザーの声を反映したコンテンツは、信頼性が高く、他のコンテンツとは一線を画すことができます。

また、ユーザーの実体験に基づく内容は、経験に基づいた信頼性をさらに強化します。

■ ランクエストが制作したユーザー生成コンテンツの記事

【事例】

・株式会社NBS

他にもUGC(ユーザー生成コンテンツ)対策としてSNSへの投稿や食べログに寄せられるレビューなど、ユーザーが自ら制作・生成したコンテンツも検索上位化に非常に有効な対策です。

Webサイトがアクティブに運営されているかどうかを、検索エンジンは重視しています。

商品やサービスを購入・利用したユーザーから新鮮な意見が投稿されることは、E-E-A-Tの経験や信頼性の観点やサイトがアクティブであると消費者に認識され価値のあるコンテンツと評価されます。

そのため新鮮な意見が投稿されることでユーザーにとっても価値が高い情報のため、検索エンジンから高く評価されやすくなります。

さらに、UGCはソーシャルシェアや「いいね!」、コメント、ブランド関連のハッシュタグといった共通のスレッド形式をとることが多く、これがソーシャルメディアに特化したSEO(SMO:ソーシャルメディアオプティマイゼーション)に役立ちます。

⑤監修者(著作者)情報の事例

SEOにおいて著作者情報を明記することは、有益とされています。

2018年に「Google品質評価ガイドライン」より以下の内容がありGoogleの方針として監修者情報の重要性がうかがえます。

「“9.2 Reputation and E-A-T: Website or the Creators of the Main Content?

You must consider the reputation and E-A-T of both the website and the creators of the MC in order to assign a Page Quality rating.」

日本語に訳すと、「ページの品質評価には、ウェブサイトや主要コンテンツの作成者の評判やE-A-T(専門性・権威性・信頼性)を考慮する必要がある」となります。

また特に医療や法律などのYMYL分野ではE-E-A-Tの要素の一つである「権威性」が高いコンテンツが重要しされる傾向があるため、できるだけ専門家の監修を受けることが重要です。

自社内に専門家がいる場合は、コンテンツ作成チームに参加してもらう方法もありますし、外部の専門家に監修を依頼するといった選択肢もあります。

弊社では下記のようにSEOコンサルタントの経験があり、いくつかの資格を有している私を監修者として起用しております。

【監修者事例】

→杉本のプロフィールはこちら

【対応実績事例】

https://rank-quest.jp/column/episode/life-adj/

https://rank-quest.jp/column/episode/x-house/

【保有資格】

・SEO検定1級

∟SEO協会認定試験とは:時代によって変化してきたSEO技術を体系的に理解していることを示す資格検定試験です。

・Google アナリティクス認定資格

∟Google アナリティクス認定資格とは:SEO対策には欠かせないデータ解析ツール「Googleアナリティクス」の習熟度をGoogleが公式に認定する資格です。

今後もSEO対策として成功するためには、ユーザーにとって価値のあるEEATの高いコンテンツを作り続けることが不可欠です。

AIの進化に伴い、コンテンツ制作の質と独自性がますます重要になる時代に対応するためには、常に新しいアイデアやアプローチを模索し続けることが求められます。

Googleにより厳格な評価が実施される「YMYL」ジャンルの評価基準

Webサイトには、厳格に評価される「YMYL」と呼ばれるジャンルがあります。

YMYLとは ”Your Money or Your Life” の略で、あなたのお金や健康、生活に大きな影響を与える情報という意味です。主に健康やお金に関わる重要な情報を指します。

Googleは下記①~⑦のようなジャンルをYMYLの対象としており、より具体的には、医療や栄養、法律、金融などの業界になります。

|

①最新ニュース・イベント

②市民の権利・義務、政治、法律 ③経済 ④ショッピング ⑤健康と安全 ⑥人々のグループ(人種・宗教・国籍など) ⑦その他 |

もしYMYLに関する情報で誤ったものがあれば、ユーザーが健康やお金に関することで、重要な判断を誤ってしまう可能性があります。

したがって、YMYLにあたる情報を提供する際は、正確で信頼できるものでなければなりません。

例えば薬の効果効能に関して一般の方が個人ブログで説明しているのか、公的機関からの発表されたものかでは情報の信頼性で大きな差があります。

YMYL領域のコンテンツを発信する際は、信頼できる専門家や機関が情報を裏付けているか、正確な引用元やデータがあるかを調べエビデンスを記載しましょう。

エビデンスを明記することで、E-E-A-Tの要素の一つである「信頼性」を高めることができます。

重要なのは、エビデンスが公共機関の公式データや、信頼性の高い調査機関の一次情報であることです。

YMYLを取り扱うページに誤情報が掲載されると、その情報に基づいて行動した人々の生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、GoogleはYMYL領域において情報の正確性と信頼性を確保するために厳格な基準が設けられています。

下記「Google 品質評価ガイドライン」でもYMYLに関して明確に記載があります。

【関連記事】

SEOにおけるYMYLとは?具体的なジャンルと対策のポイントを解説

【YMYL領域】クリニックや病院のSEO対策!取り組む際のポイントや注意点を紹介

ユーザーファーストの視点

そもそもユーザーファーストとは、検索ユーザーを第一に考え、分かりやすくかつ検索意図や検索ニーズに応えられるようなコンテンツを提供することです。

上記の内容は、Googleが掲げる10の事実にも記載されています。

ひと昔前のSEOでは、ユーザーの検索意図や検索ニーズに応えられていないコンテンツを通して、Googleの裏を突くような施策を行い検索面で上位化することができました。

しかし、Googleによるアップデートを通じて裏を突くような施策は実質、意味をなさなくなりました。

その経緯から分かるように、現在SEOで有効とされている施策がこの先もずっと有効とは限らないのです。

あくまでユーザーファーストの視点でSEOを実行していくことで、アップデートによる影響を最小限に留めるようにしていきましょう。

中長期的に取り組むべきSEO対策への6つのアプローチ

SEO対策は、Webサイトの状況や競合との差分によって、取り組む施策の優先度が異なります。

しかし、どのようなWebサイトや競合との差分があった場合でも中長期的に取り組むべき5つのSEO対策へのアプローチがあるため、本項目にて紹介します。

1.検索意図を踏まえたSEOコンテンツの作成

2.E-E-A-Tの観点

3.一次情報や記載する情報の最新化

4.ページエクスペリエンス対策

5.ユーザーの利便性への追及

6.指名検索の獲得最大化(サイテーション)

1.検索意図を踏まえたSEOコンテンツの作成

検索意図とは、「なぜ検索を行うユーザーがその検索キーワードで検索活動を行ったのかという目的」を指します。

SEO対策では、検索意図に応えられていないコンテンツでは上位化や検索エンジン(自然検索)からのサイト流入を見込むことは限りなく困難を極めます。

仮に「SEO対策 業者」と検索をするユーザーがいたとします。

このユーザーが知りたいと考えていることは、SEO対策の意味や歴史などではなく、依頼することのできる業者についての情報を知りたいと予想できます。

このことから、SEOを依頼するうえでの費用相場や実際の施策内容を説明するコンテンツが重要と考えられます。

作成記事例:SEOコンサルティング業者おすすめ12選!選ぶポイントまで徹底解説

このように、ユーザーがどのような情報を求めているかを正確に把握するためには、正しいターゲットキーワードの選定方法を理解しておくことが不可欠です。

キーワードの選定はSEO対策の初期段階における最も重要な進め方のひとつであり、検索ボリュームや競合性だけでなく、検索意図(インテント)との整合性を踏まえて判断する必要があります。

方法としてはGoogleキーワードプランナーやラッコキーワードなどの分析ツールを使って関連語を抽出し、その中から「今すぐ依頼したい層」に向けたキーワードと、「情報収集中の層」に向けたキーワードを分類するし対策キーワードを選定していきます。

こうしたステップを踏みながら、ターゲットの検索行動にマッチするキーワードを見極め、そこから適切なコンテンツ設計へとつなげていく方法を確立することが、成果を出すSEO対策の土台となります。

2.E-E-A-Tの観点

Googleはどのようなコンテンツ評価するのかを175ページにわたり説明した「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」を定めています。

特にGoogleは「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」でE-E-A-Tに関して重視しています。

※以前は、E-A-Tという3つ(専門性、権威性、信頼)の観点が重視されてきましたが、近年そこにもう一つの「E」(経験)が加わりました。

経験(Experience)・・・自身の体験や経験がどの程度含まれているか

専門性(Expertise)・・・コンテンツに記載されている内容の知識などを有しているか

権威性(Authoritativeness)・・・コンテンツに関する情報源として認知されているか

信頼(Trust)・・・コンテンツに記載されている情報の正確性や信頼性

上記の4つの観点を満たしているかどうかも、一定検索順位に影響します。

検索エンジン(Google)のクローラーやbotは、評価対象のページにE-E-A-Tの要素が備わっているか否かを様々なシグナルから判別しています。

近年では専門的で権威性があり、ユーザーが信頼できると感じるコンテンツ作成やサイト構築はSEO対策において不可欠となってきています。

また、E-E-A-Tの観点は、YMYLと呼ばれるお金や生活に影響を与える業界のSEO対策では、特に重要度が増します。

YMYLの業界の例としては、医療や金融、法律などです。

イメージ頂くとわかりやすいと思うのですが、自分の健康に対する情報を収集する際に、医療機関や先生以外の医療に携わっていない方の発信している情報を鵜呑みにするのは怖さを感じると思います。

それと同じように検索を行うユーザーは、経験や専門性、権威性、信頼の観点を自然と意識している場合が少なくないのです。

ただユーザーの感性は千差万別であり、すべてのサイトやテーマに共通する「これをやれば正解」というE-E-A-T対策は存在しません。

サイトのジャンルや対象ユーザー層によって、求められる専門性や権威性、信頼性の水準は異なるため、E-E-A-Tは画一的に定義できるものではないので、状況に応じた柔軟な取り組みが必要です。

その上で、E-E-A-Tを確保するために意識して方が良いポイントを以下に3つ紹介します

1. 著者情報を明示する:誰が書いたか、どのような資格や実績を持つかを読者に明確に示すことで、コンテンツの信頼性と権威性を高めます。

2. 体験に基づいた具体的な情報発信:単なる理論や一般論ではなく、実際の経験や事例を交えて説明することで、経験の観点からの信頼感を醸成します。

3. 情報の更新とファクトチェックを徹底する:時事性の高い分野では、定期的に情報を見直し、正確で最新の情報を提供することで、検索エンジンやクローラーからの評価も安定します。

これらを総合的に行うことで、Googleの検索アルゴリズムやbotが評価するシグナルにおいて、より高いE-E-A-Tの実現が期待できます。

3.一次情報や記載する情報の最新化

一次情報とは、自身の体験や経験、調査などで得たオリジナル性の高い情報を意味します。

そういった情報をコンテンツに追加することで、そのコンテンツでしか得られない価値の高い情報を発信できます。

一次情報を発信する方法としては自ら制作した画像や動画、オリジナルのコンテンツやプロダクトなどを検索面に発信していくことを意識しましょう。

インターネット上にある情報だけを集めたコンテンツは、平凡で似通った内容が多く、質の低い記事になりやすいです。

そういった記事は、自宅で誰でも作れることから「コタツ記事」と皮肉られることもあります。

当たり前ですが、「そのコンテンツでしか手に入らない情報」は、非常に高い価値を持ちます。

これは、前述にある経験(Experience)とも関わっています。

では、コタツ記事と高品質な記事を比較してみましょう。

たとえば、月間検索数約27,100件のビッグキーワード「SEO対策」で、長期間にわたって上位表示されているWebサイトのコンテンツページは、下記のようなトピックで構成されています。

(1)「SEO対策」の定義の説明

(2)「SEO対策」を行うメリット・デメリット

(3)「SEO対策」の種類(内部・外部・コンテンツの説明)

(4) 自分でもできる「SEO対策」の情報

(5)「最新のSEO」などのトレンド情報

著者自身は「SEO対策」の専門家ではないものの、(1)~(4)については書籍等で情報を収集することができます。

(5)については、知り合いに専門家がいれば、のインタビューを通じて情報を集めることができます。

知識がない場合は、その分野の専門家にインタビューを行ったり、ターゲット顧客や顧客との接点が多い社内メンバーとアイデアを出し合ってみてください。

これにより、独自の解釈や分析・研究結果を提供するのが難しい場合でも、一次情報の発信や本質的な検索意図の理解が進む可能性があります。

ただ単に記事を作成するのではなく、一歩踏み込んで価値のある自社独自の情報を組み込む方法を考えてみてください。

もし一時情報の取得が難しい場合には、社内や知り合いなどで実体験のある方に質問をし、

その内容をコンテンツとして書き出すことで、一次情報化していきましょう。

ちなみにランクエストでは以下の手法で一次情報に基づく記事を制作しています。

・実際のお客様の事例を取り上げる

・自社の成果や実績を示す

・独自に実施したアンケートの結果を公開する

また、最新の情報にアンテナを張り、つねに更新することも取り組んだほうがよいでしょう。

特に法律などは内容が大きく変わる場合もあるため、古い情報をそのままにしておくと気づかぬうちに法律が改定され、コンテンツの内容が、現在の状況では誤った情報となってしまうケースもあります。

そのような状況を避けるために最新の情報をしっかり把握し、内容が古くなってしまったコンテンツはリライトをして、情報を更新することも重要な施策の一環です。

4.ページエクスペリエンス対策

SEOの内部対策として、テクニカルSEOに対応するページエクスペリエンス対策があります。

ページエクスペリエンスとは、Core Web Vitals、モバイルフレンドリー、HTTPS、煩わしいインタースティシャルに関するガイドラインなどが関連する検索シグナルのことを指します。

これはユーザーがモバイルやデスクトップデバイスでウェブページを操作する際の、情報そのものの価値以外の体験を示すシグナルの集まりです。

Googleは以下のようにページエクスペリエンスが検索ランキングシステムにおいて重要な要素であると公式に述べています。

「Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。サイト所有者が Google のシステムで高い評価を得るには、ページ エクスペリエンスの限られた要素のみにとらわれないようにすることが必要です。多くの要素について検討し、全般的に優れたページ エクスペリエンスを提供できているかどうかを確認してください。

※引用元:ページ エクスペリエンスと Google 検索結果への影響 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers」

以上から、ページエクスペリエンスの最適化が重要であることが分かります。

また、主なページエクスペリエンス対策の例としては以下の種類があります。

・AMPを導入するなどしてページスピードを向上させ、コアウェブバイタルを改善する

・スマホ対応を行う(viewportを設定し、レスポンシブデザインを採用してモバイルフレンドリーにする)

・インタースティシャル広告を適切に管理する

・SSL化(HTTPS化)の実施で、サイトの接続を保護する

・ブログにSEO効果が期待できる目次を追加する

・パンくずリストを導入する

・カテゴリー分けを行いSEOに効果的にする

・サイト内検索機能やページネーションを実装する

ページエクスペリエンスを最適化する際には、SEOとユーザビリティの関係やSEOとUXの関連性に対応することを考慮することが重要です。

5.ユーザーの利便性への追及

Googleは、ユーザーの利便性を第一に考えています。

参照:Googleが掲げる10の事実

具体的な例としては、見やすさ使いやすさが挙げられます。

見やすさの観点は、テキストでの説明だけでなく場合によっては画像や図などを挿入することで、

より見やすいコンテンツになりユーザービリティの向上に繋がります。

使いやすさの観点では、一例としてページの表示スピードが挙げられます。

自身が知りたい・見たいと思った情報がサイトが重くてなかなか表示されない場合、ストレスを感じませんか。

サイトの表示スピードも改善し、ユーザーがストレスなく使いやすいと感じるサイトを目指しましょう。

他にもインタースティシャル広告など過剰な広告表示といった操作性を妨げる要因があると、どれだけ素晴らしいコンテンツがあっても、ユーザーは満足しないかもしれません。

更に必要なユーザビリティは、サイトの特性やユーザーの目的によって変わります。

サイトの特性や業界ごとに意識すべきユーザビリティの具体例を2つ紹介します。

1.旅行、求人、賃貸情報系のサイト

それぞれのページへのアクセス性や比較検討をサポートする機能に重点を置くべきです。

(例)内部リンクの設計方法、検索や履歴機能、お気に入り機能など。

2.天気情報や言葉の定義など、Know Simple(簡潔に知りたい)を目的としたサイト

視覚要素や操作性、便利な機能は必要とされず、迅速に回答を提示することが最も重要です。

ユーザーが検索目的を達成するまでの流れを意識したユーザビリティを提供することで、優れたユーザー行動が結果として数値に表れるでしょう。

ユーザーの利便性を求める際の指標としては以下の5点が挙げられます。

・離脱率(直帰率)

・イベント発生(ボタンのクリックなど)

・サイトへの滞在時間

・回遊率

・再訪問率

ここで紹介した5点の指標は、Googleアナリティクスで確認が可能です。

また新しいGoogleアナリティクスであるGoogleアナリティクス4では、エンゲージメントという定義も加わっています。

GA4のエンゲージメントの定義例

・セッションが10 秒以上継続

・動画再生など、複数回のイベントが発生したセッション

・2 回以上のスクリーンビューやページビューが発生したセッション

これらのデータを読み解いて、検索ユーザーにとって利便性を阻害してしまう要素がないか、より優れたユーザービリティを提供するために何をすべきかを分析してサイトを改善することはとても重要な施策です。

6.指名検索の獲得最大化(サイテーション)

指名検索(サイテーション)とは、社名やサイト名、サービス名、商品名など、自社に関連する固有名詞で行われる検索や流入のことを指名検索と言います。

弊社の場合は社名の「エクロール」やサービス名の「ランクエスト」が該当します。

外部リンクとサイテーションの違いに関してはサイテーションがリンクを伴わない自社や商品・サービスへの言及のことをいい、逆に外部リンクはリンクを伴い自社サイトを外部サイトより訴求されることをいいます。

サイテーションに関して、そもそも自社名やサービス名などで検索をされた場合、自社サイトが検索結果の最上位に表示されるのは基本的に当たり前なのでは、と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ここでお伝えしたい大事な点は、指名検索を獲得できるように中長期的なスパンで自社の知名度を向上させる努力が必要という点です。

その努力を継続して行うことで、自社名やサービス名、商品名、電話番号などの固有情報が、インターネット上で言及されている状態(サイテーション)になります。

具体的に知名度を向上させるためには、広告やSNS運用などを活用したオンライン、展示会などのオフラインなどの方法があります。

このように指名検索を増やすことは、最も効果的なSEO対策とも言えます。

既に知名度のある企業やサイトであれば、指名検索は自然に増えていきますが、ほとんどの場合は、短期間で指名検索の獲得は望めません。

なので指名検索を増やすためには、中長期的に自社に対する言及を増やし知名度を高める施策が必要です。

効果が表れるまで一定の時間を要しますが、このような取り組みを通じて自社のファンを増やしていきましょう。

SEO対策の種類とやり方(上位化するために重要な施策)

SEO対策には多くの施策が存在しますが、大きく「テクニカルSEO施策(内部施策、内部SEO)」「コンテンツSEO施策(コンテンツ制作)」「外部対策(外部施策、被リンクSEO、外部SEO)」の3つに分けられます。

ここではまず簡単にSEO対策の主軸となる「テクニカルSEO施策」「コンテンツSEO施策」「外部対策」の概要を説明します。

| SEO対策の施策種類 | ||||

| テクニカルSEO施策(内部施策、内部SEO) | 検索結果に影響を与える要素の最適化 | ユーザーの行動に影響を与える要素の最適化 | サイトの特性に合致した機能の実装 | 検索エンジンに影響を与える要素の最適化 |

| コンテンツSEO施策(コンテンツ制作) | 検索意図に応えるコンテンツ制作 | 一次情報(独自の情報)の発信 | 経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)の担保 | 読みやすく分かりやすいUXの設計 |

| 外部対策(外部施策、被リンクSEO、外部SEO) | 引用されるような質の高いサイト・コンテンツ制作 | SNSアカウントの運用 | サービスと関連性の高いポータルサイトの登録 | 関連メディアとの交流 |

上記はいずれもSEO対策において必須項目であるため、それぞれの役割を理解しておくことが重要です。

実際に各施策がどのようなものかや特徴、必要な理由、具体的に何を行うのか詳しく解説しています。

具体的な施策方法は以下のリンクからご確認ください。

・テクニカルSEO施策(内部対策、内部SEO)

・コンテンツSEO施策(コンテンツ制作)

・外部対策(外部施策、被リンク対策、外部SEO)

テクニカルSEO施策(内部対策、内部SEO)

SEO対策におけるテクニカルSEO(内部施策、内部SEO)とは、Googleの検索エンジンがWebページの情報をわかりやすく正しく読み取れるように、サイト構造を整えて検索結果に反映される要素の最適化をする改善施策の総称です。

SEO対策における”内部施策”は、サイト構造・サイト設計やそれらにまつわる内部リンクの設計、タイトルタグ、メタタグ(特にメタ ディスクリプション)、見出し(hタグ)の調整、パンくずリストの最適化、構造化データのマークアップ、目次などWebサイトのHTML上での最適化を図るものです。robots.txtやサイトマップの扱いといったWebサイト管理に近いところから、コアウェブバイタルに関連するようなユーザビリティの改善もここに含まれます。

内部SEOではhタグや構造化データなど基本的なHTML構造から内部リンク構造の構築も重要です。

最適化されていることに越したことはありませんが、大半のWebサイトではこの内部タグ調整だけで大きなSEO成果を出すことは難しいと言えます。

その理由は、検索エンジンは性能がよくなってきていて、多少のタグの不備はSEO上関係がなくなっているためです。

ただ一部のオウンドメディアやポータルサイト、メディアサイト、ECサイトなどの大規模サイト・DB型サイトにおいては「テクニカルSEO施策」とも呼ばれる領域で、重要なSEO対策になってくるでしょう。

サブドメインやサブディレクトリにおけるSEOでも同様です。

また、ドメイン年齢(中古・新規ドメイン)や、WebページのURLの生成方法や301リダイレクトによるページ移転もある程度理解しておきましょう。

URL構造は社内やチームでルールを共有しておけるとなおよいですね。

社内のみでSEOを行うインハウスSEOを行う場合は、SEO支援会社に任せない分、仕組みづくりや他部署との連携が重要になります。

関連記事:テクニカルSEOとは?対策方法とおすすめツールを徹底解説

【併せて読みたい記事】オウンドメディアとは?についてこちらもご参考ください|株式会社Strh

コンテンツSEO施策(コンテンツ制作)

コンテンツSEO施策は、ユーザーの検索意図に対して有益なコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンの評価を向上させる対策です。

内部対策の一部ですが、検索エンジンに向けたテクニカルSEO施策とは異なり、ユーザーに向けた施策です。

Googleの検索エンジンは、ユーザーにとって価値のあるサイトを上位表示するように作られています。

そのためコンテンツの品質を高めれば、自然な形でSEO評価の向上させられます。

コンテンツSEO施策では以下の施策を繰り返し行い、良質なコンテンツを継続的に発信していくことが重要です。

- キーワード選定

- ユーザーニーズの深掘り

- コンテンツの制作

- アクセス解析

- コンテンツのリライト

自社に必要なキーワードを選定し、ユーザーニーズを満たせる良質なコンテンツを制作しましょう。

また一度コンテンツを作成して終わりではなく、より良質なコンテンツを作りユーザービリティを向上するためにも、最新の情報を取り入れたりなど内容を都度見直して改善することも重要です。

関連記事:コンテンツSEOとは?導入のメリットや手順、成功事例を解説

外部対策(外部施策、被リンク対策、外部SEO)

SEO対策における外部対策(外部施策、被リンク対策、外部SEO)とは外部サイトから自社サイトへ発リンクを獲得しページランクの向上によりSEO評価を獲得していく施策です。

検索エンジン(Google)はランキング要素に被リンクの数や被リンク先の内容をいれています。

自社サイトに外部サイトからの発リンクを集めることは、検索ユーザーや検索エンジンから 自社サイトが信頼性や権威性の高い情報源として認識されやすくなり、結果として外部からリンクされているサイトは他サイトから「情報の価値が高いコンテンツ」として選ばれたページと検索エンジンに認識されSEO評価が高くなる傾向があります。

ただ、外部リンクを設置する際にはリンク先の信頼性を慎重に確認することが重要です。設置先のコンテンツの信頼性が不十分であってもリンクを設置する必要がある場合には、nofollowなどの属性を付与し、検索エンジンが自社サイトとリンク先サイトを不適切に関連付けないように対策しましょう。これにより、意図しないSEO評価の低下を防ぐことが出来ます。

主に以下の2つの獲得を指します。

| 被リンク |

|

| サイテーション |

|

被リンクとサイテーションの違いはリンクの有無です。

たとえば、外部のサイトに自社のサービス名と共にリンクが設置されれば、いずれも獲得したことになります。

サービス名が記載されているだけであれば、サイテーションのみがカウントされ、被リンクを獲得したことにはなりません。

加えて、SNSからの被リンクはSEO評価の対象外となる一方で、サイテーションは有効です。

Googleは、Web上の民主主義は機能するという考え方から、外部からの評価をランキング決定要因の1つとしています。

そのため、いずれも獲得できると検索順位に良い影響をもたらします

他人に紹介されるWebサイトは高品質なコンテンツを提供していると、Googleに認識されるからです。

中でも被リンクは、獲得するだけでSEOに直接的な影響を与える旨が公表されています。

しかし、検索順位の操作を目的として意図的に被リンクを獲得すると、ペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。

SEO評価の対象となるのは以下のようなリンクです。

- 自然に発生した被リンク

- 自社サイトとの関連性が高いWebサイトからのリンク

- 権威性や信頼性、専門性が高いサイトからのリンク

良質な被リンクを集めるには、有益な情報を含んだコンテンツを作り続けるしかありません。

時間がかかる施策ですが、地道に取り組むことが大切です。

よいWebサイトの運営ができていれば、さまざまなWebサイトから参考にされて外部リンクも集まるはずです。

なお、nofollowが付与された被リンクはGoogleからの評価対象外となりますので、注意が必要です。

一方サイテーションのSEO効果については、Googleから正式な情報は発表されていません。

しかし、認知度の向上によるアクセス数の増加など、間接的なSEO効果が期待できます。

有効な被リンク(ナチュラルリンク)を獲得する活動は、昔から変わらず重要なことで、いずれも重要な施策であるため内部対策と合わせて戦略を練りましょう。

関連記事:SEOの外部対策とは?内部対策との違いや失敗しないポイントを解説

具体的なSEO対策の施策【テクニカルSEO施策編】

テクニカルSEO施策で大切なのは、以下の内容です。

・クローラー対策

・タグ対策

・内部リンク

・モバイル対策(MFI)

・スマートフォンサイトのデザイン最適化

・ページスピード(Core Web Vitals)の改善

・CTAの設置

・画像検索対策(画像SEO)の最適化

| クローラー対策 | クローラーの回遊性を向上させる |

| タグ対策 | 検索エンジンがページの内容を正しく読み取れるようにする |

上記を踏まえた上で、サイト構造やHTMLのマークアップを最適化し、サイトコンテンツの意味が検索エンジンにわかりやすく伝わるWebサイトになるように工夫しましょう。

以下では、各施策について詳しく解説していきます。

クローラー対策

クローラー対策では、Webサイトの回遊性の向上や表示速度の改善を主な目的として行います。

下記、主なクローラー対策となります。

| ・簡潔的なURLにする |

| ・カテゴリやタグ一覧ページを設置し、各ページへのアクセスを容易にする。 ※新しいページや最新情報はトップページやサイドバーに表示する |

| ・サーチコンソールでXMLサイトマップを送信し、Googleにクロールリクエストを行い、検索エンジンへのインデックスを促進する |

| ・HTMLサイトマップを作成する サイト内のコンテンツや構造を示すためのものをHTMLサイトマップと呼びます。 コンテンツが増えると、目的の情報にたどり着くのが難しくなりますが、これにはユーザーも検索エンジンのクローラーも影響を受けます。 そういった場合に、サイトマップを用いることで、ユーザーとクローラーの両方がサイトの構造を把握しやすくなります。 ユーザー向けのサイトマップは、テキストリンクを使用してコンテンツを整理し、一目でわかるように一覧表示するのが一般的です。 また、サイトマップを自動生成するツールやプラグインもあるため、状況に応じて活用すると良いでしょう。” |

| ・ソフト404エラーを排除する |

| ・リンク切れを防止する |

| ・robots.txtで不要なページのクロールを制限する(特に大規模サイトで推奨) |

| ・パンくずリストを設置する |

| ・SEOに効果的なカテゴリー分けを行う |

| ・ページネーションやサイト内検索機能を実装する |

またその中でも特に重要な施策が以下5つになります。

- レンダリング

- URLの正規化

- XMLサイトマップ

- HTMLサイトマップ

- ファイルサイズ

- CSSの外部ファイル化

- クロール拒否(robots.txt)

それぞれ詳しく解説していきます。

レンダリング

Webにおけるレンダリングとは、コンピューター向けに作られたWebページの情報を、人間がわかりやすい見た目に変換することです。

Webページは通常、HTMLやCSS、JavaScriptなど、コンピューター用の言語を使って構成されます。そのままでは人間にとって見づらいため、CSSやJavaScriptを使って変換処理をしてから、ブラウザに表示しています。

Googleはレンダリングの内容を基に検索順位を決定しており、不具合があるとSEO評価を損ねる可能性があります。

そのため、適切な処理状態にしておくことが大切です。

Webサイトのレンダリングでは主に、以下3つの方法が用いられます。

| サーバーサイドレンダリング |

|

| クライアントサイドレンダリング |

|

| ダイナミックレンダリング |

|

上記のうち、SEO対策に推奨されているのはサーバーサイドレンダリングです。

クライアントサイドレンダリングの場合、ユーザーの閲覧環境に表示速度が左右されるため、ユーザビリティが低下する可能性があります。

一方サーバーサイドレンダリングでは、サーバーのスペックに気をつけていれば、安定した表示速度を保てます。

またダイナミックレンダリングは、問題が生じた際の回避策であるため、通常は使用しないようにしましょう。

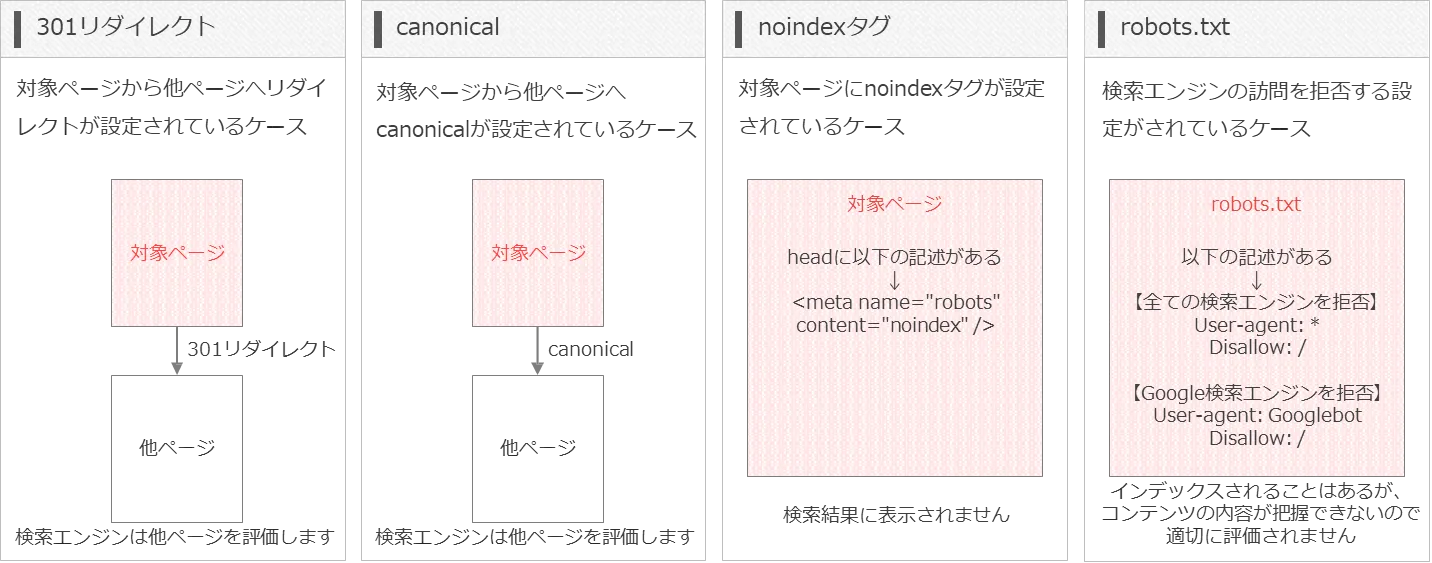

URLの正規化

URLの正規化とは、重複ページのSEO評価を1つのページに集約させることです。

Webサイトでは、内容がほぼ同一でもURLが異なるページが生成されてしまうことがあります。

このようなページを重複ページ(コンテンツ)と呼びます。

このように同じコンテンツを持つ複数のURLが存在すると、検索エンジンのbotやクローラーは、それぞれを異なるページとして認識してしまい、本来なら集約されるべきSEO評価が分散してしまうという問題が起こります。

これを避けるために、URLを正規化して統一することで検索エンジンに評価対象を明確に伝えることが必要になります。

もし正規化が適切に設定されていないと、検索エンジンのクローラーがどのページを評価するべきか判断できず、ユーザーも迷わせる結果となります。また第三者サイトから被リンクを受ける場合にも評価が複数ページに分散してしまい、SEO効果が薄れてしまいます。

重複ページ(コンテンツ)の代表例が下記のとおりです。

| 重複ページの種類 | 例 |

| SSL化の有無 | https://example.com/

http://example.com/ |

| 末尾の「/」の有無 | https://example.com/

https://example.com |

| 検索結果ページなどの動的パラメータ | https://example.com/index.php?id=●● |

| ECサイトなどの同一商品のバリエーションページ | https://example.com/product/11111/red/

https://example.com/product/11111/blue/ |

上位以外のケースで重複ページ(コンテンツ)はサイト内部でも外部サイトでも発生する可能性があります。

重複ページ(コンテンツ)は放置していてもペナルティの対象にはなりませんが、Googleからの評価を妨げてしまいSEO効果の低下を招きます。

具体的な下記のような不具合が発生する恐れがあります。

- SEO評価が分散する

- クローラビリティが低下する

- ユーザーが混乱する

重複ページ(コンテンツ)は検索順位に悪影響をもたらすため、URLの正規化によって1ページに評価を集める必要があります。

URLの正規化は以下3つの方法で行えるため、適切な方法を選びましょう。

| 方法 | 実装方法 | 使用箇所 |

| 301リダイレクトの使用 | .htaccessファイルに301リダイレクトの記述を追加する | ユーザーに見せる必要が無いページ |

| canonicalタグの適した設定 | 正規化したいページのHTMLファイルのheadタグ内に「<link rel=”canonical” href=”評価してほしいURL”>」を追加する | ユーザーに見せる必要があるページ |

| robots.txtファイルでの重複ページの除外 | クローリングを制限したいコンテンツにrobots.txtの記述をする | ユーザーに見せる必要がないページ |

これらの方法を的確に使い分けることで、コンテンツ評価の集中と検索順位の維持・向上が可能になります。状況やページの役割に応じて最適な方法を選定し、速やかに実施することがSEO上非常に重要です。

詳しい実装例や運用上の注意点については、「URLの正規化とは?設定方法や注意点を解説」記事でも紹介していますので、是非参考にしてみてください。

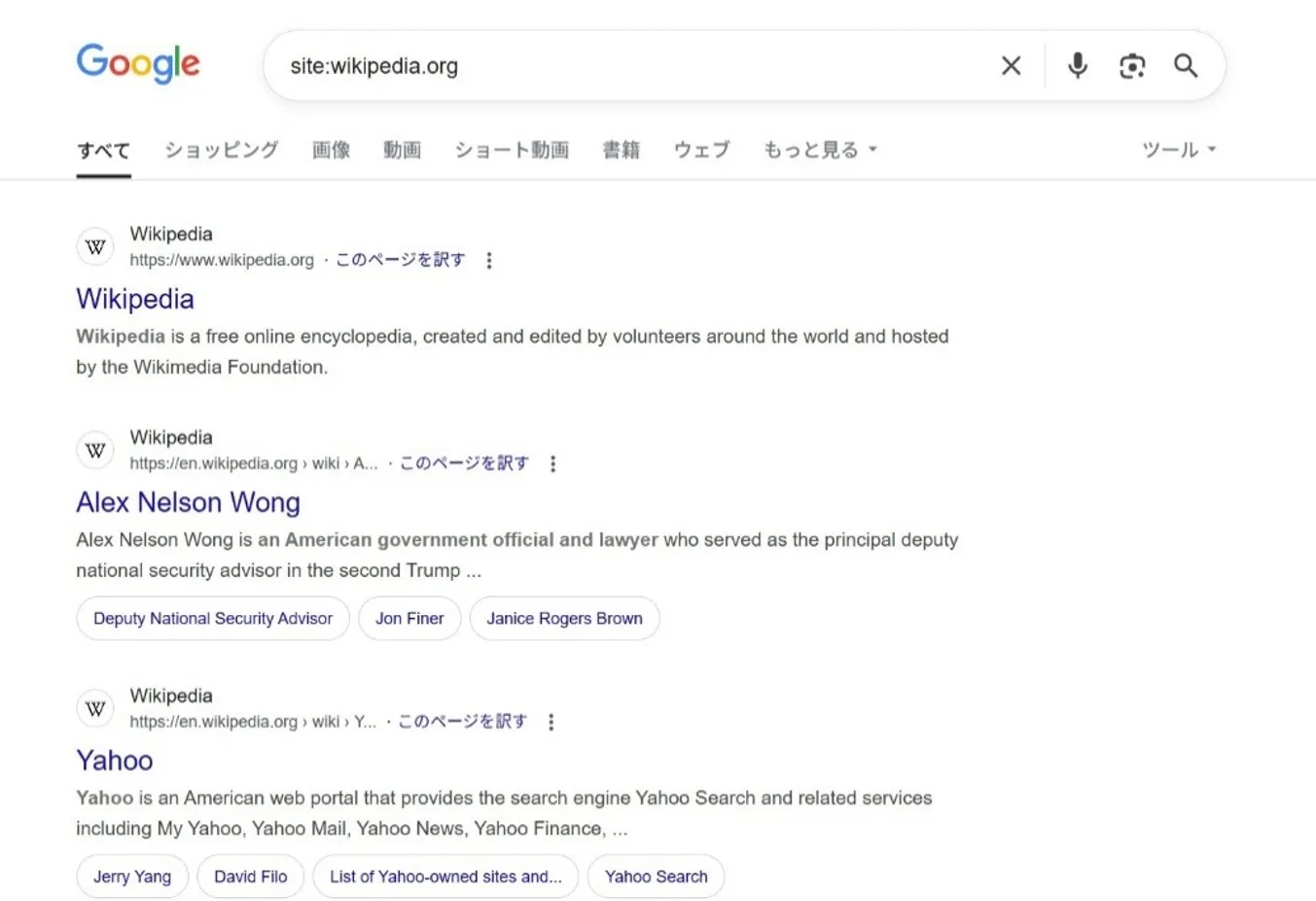

XMLサイトマップ

XMLサイトマップとは、検索エンジンにWebサイトの構造を知らせるための地図のような役割を持つファイルです。

XMLサイトマップの送信対応は、インデックスを促進させるための技術的な方法として挙げられます。

XMLサイトマップを送信することで以下のような情報を検索エンジンに伝えられます。

- Webサイトの構造

- クロールを希望するURL

- 更新頻度

- 更新日時

- ページの優先度

クロールに必要な情報を検索エンジンに伝えられるため、クローラビリティが向上します。

また優先度の高いページからインデックスしてもらうように促したり、ページの見落としを抑制したりする効果もあります。

中には自動的にXMLサイトマップの送信を行ってくれるコンテンツマネジメントシステム(CMS)もあります。

XMLサイトマップは、XMLというマークアップ言語を使って作成し、Webサイトのトップディレクトリにアップロードするのが一般的です。

また「sitemap xml generator」などの無料ツールを使えば、簡単に生成できます。

WordPressを使ってサイトを制作している場合、プラグインやテーマの機能を使って簡単に生成することも可能です。

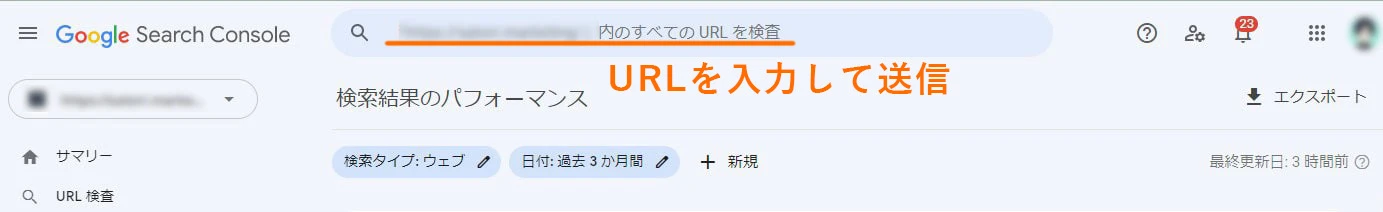

作成したXMLサイトマップは、Googleサーチコンソールを使って以下の手順で送信できます。

- サイドメニューの「サイトマップ」をクリック

- 「新しいサイトマップの追加」にXMLサイトマップのURLを入力

- 「送信」をクリックし、「サイトマップを送信しました」と表示されたら完了

現代では、クローリングの技術向上により小中規模のWebサイトではXMLサイトマップは不要という声もあります。

しかし送信してもデメリットはないため、必ず対策しておきましょう。

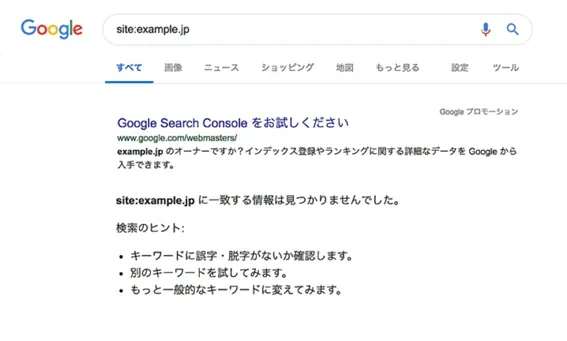

もしGoogleに発見されずインデックス登録が行われない場合には、site: search operatorを使って、自社のWebサイトを検索しましょう。

検索結果画面で自社のサイトが指されていれば問題なくインデックス登録されています。

wikipediaを例に挙げると「site:wikipedia.org」と検索をすると以下のような結果が表示されます。

自社にサイトが表示されない場合には技術要件を確認しGoogle検索での表示を妨げる要因が存在しないことを確認してから進めてください。

具体的な設定方法や役割に関しては下記の関連記事を確認してみてください。

関連記事:XMLサイトマップとは?必要性やGoogleへの送信方法を紹介

:サイトマップはSEO対策に必須!作成・確認方法をわかりやすく解説

HTMLサイトマップ

サイト内のコンテンツや構造を示すためにサイト内のページをリンクでまとめたページ(サイト内リンク集)をHTMLサイトマップと呼びます。

これはXMLサイトマップと酷似しておりますが、基本的にはGoogleのクローラー目線がXMLサイトマップ、ユーザー目線のものがHTMLサイトマップとなります。

具体的には、HTMLサイトマップはユーザーの利便性を向上させる目的で作成され、XMLサイトマップは検索エンジンのbotやクローラーに対し、新規ページや更新情報を迅速かつ効率的にインデックスさせる目的で作成されています。

HTMLサイトマップは、テキストリンクを使用してコンテンツを整理し、一目でわかるように一覧表示するのが一般的です。

また、サイトマップを自動生成するツールやプラグインもあるため、状況に応じて活用すると良いでしょう。

コンテンツが増えることでユーザーもクローラーも目的の情報にたどり着くのが難しくなります。

HTMLサイトマップを用いることで、ユーザーには目視でサイト内容が確認出来るようになり、クローラーは内部リンクよりページごとの確認がしやすくなるため、

ユーザーとクローラー共にサイトの構造を把握しやすくなります。

ファイルサイズ

画像や動画などのファイルサイズが大きすぎると、Webページの表示速度が低下します。

読み込み時にサーバーやブラウザの負荷が大きくなるため、表示に時間がかかるのです。

また、容量の大きいファイルがサーバー上に溜まってくると、Webサイト全体のパフォーマンス低下にもつながります。

そのためファイルをアップロードする際は以下のような工夫を行い、サーバーやブラウザの負担を軽減させる必要があります。

| 画像 |

|

| 動画 |

|

画像のファイルサイズの目安は、大きくとも200〜300KBです。

無理に小さくすると画質が悪くなり、ページのデザインに悪影響を与える可能性があるため、バランスを見ながら圧縮しましょう。

その際に画像をWebPに変換すると、画質を保ったままファイルサイズを小さくしやすいです。

Googleも推奨しているため、JPEGやwebpを使用している方は変換してみましょう。

一方動画は、ファイルサイズを小さくするのが難しいです。そのため、サーバーに直接アップロードするのは避け、一度YouTubeにアップした動画を読み込む方法をGoogleがおすすめしています。

やむを得ず直接アップロードする場合は、長すぎる動画は避け、サーバーのスペックもできるだけ高いものを選ぶことが大切です。

また画像や動画を読み込む際は、該当するHTMLタグに「loading=”lazy”」を追加するのがおすすめです。

上記はLazy Load(遅延読み込み)と呼ばれ、画面に写っていない画像や動画の読み込みを阻止してくれます。

ユーザーのディスプレイに写った際に、個別で読み込みしてくれるようになるため、メディアが多いページでもスムーズに表示できます。

CSSの外部ファイル化

HTMLの文章内に直接記述するだけでは、Googleに検索エンジンにとっては無益な情報となってしまいます。

そのため、CSSやJavascriptは外部ファイル化を行い、HTMLと切り離すことで整理しましょう。

またGoogleはページ全体のうち、特に冒頭部分に書かれた内容を重視しています。

そのため、ページの上部に、意味もなくCSSやJavascript情報が書かれていると、本来文章が始まる箇所を占領してしまいます。

それにより、ページ全体のキーワード密度が下がり、検索エンジンに登録されにくくなってしまうのです。

クロール拒否(robots.txt)

クロール拒否とは、クローラーに特定のページをクロールしないように指示を出すことです。

Webサイトの内のページが多くなってくると、階層構造や内部リンクが複雑化するため、クロールに時間がかかります。

結果として重要なページのクロール頻度が落ちる、末端のページが見落とされるなどの不具合が起こります。

大規模サイトの場合は特に注意が必要です。

そのためクロール拒否を設定し、重要度の低いページのクロールを制限し、クローラビリティを向上させる必要があるのです。

場合によってはWebサイトの一部だけではなく全部を検索結果から除外されるようにオプトアウトする必要がある場合もあります。

Googleなどの検索結果に表示させくない場合、さまざまな方法を使ってURL のクロールとインデックス登録を拒否することが可能です。

サイト全体やディレクトリ、一部のファイルなどのGoogleの検索結果に出ないようにブロックしたい場合は、以下サイトより方法をご確認ください。

関連サイト:コンテンツをブロックする方法

実際にクロール拒否は、「robots.txt」というファイルを使って、以下の流れで設定します。

- 基本構成を記述

- 制限するクローラーを記述

- 動作確認

- サーバーにアップロード

robots.txtは、設定を誤るとサイト全体のクロールを拒否してしまうため、作業は慎重に行ってください。

また、クロール拒否と混同されやすい施策として、noindexタグの追加があげられますが、以下のような違いがあります。

| クロール拒否(robots.txt) | クロールそのものを拒否する |

| noindexタグ | クロールは許可するが、インデックスを拒否する |

noindexタグを追加してもクローラビリティの向上にはつながらないため、目的に応じて使い分けましょう。

関連記事:robots.txtとは?機能や目的・活用方法を解説

タグ対策

タグ対策は、検索エンジンがWebサイトの内容を正しく読み取れるように、HTMLのソースコードを最適化する施策です。

タグ施策の主な内容は下記になります。

| ・HTML要素を正しく使用する。 ※例えば、noindexやnofollowといったメタタグ、divやspan、pタグやbrタグ、strongやbタグによる太字、emタグ、iframeなど。 |

| ・タイトルタグを設定する |

| ・メタディスクリプションを設定する |

| ・alt属性(代替テキスト)を記入する |

| ・h1タグなどの見出しタグを活用してページの構造を整理する |

中でも重要な以下3つのタグの対策について、それぞれ詳しく解説していきます。

- タイトル

- hタグ

- ディスクリプション

title(タイトル)タグを設定・改善する方法

タイトルの設定は、SEO対策の基本施策の一つとして重要です。

タイトルの設定は、SEO対策の基本施策の一つとして重要です。

タイトルタグとは対照ページのタイトルを意味するタグなので、各ページごとに個別で設定する必要があります。

Webサイト制作会社に指示を出さず作ってもらったときのよくある例として、サイト名や会社名で同じタイトルタグがすべてのページに設定されていることがあります。

しっかりと全ページ個別に設定するようにしましょう。

検索した際に表示されるタイトルは、ユーザーがクリックするかどうかを左右するため、「サイトの顔」と言えます。

そのためタイトルタグはページの主題や内容の要約を端的にわかりやすくまとめたテキストを、以下のようにマークアップします。

| <title>ページのタイトル</title> |

また、タイトルタグを効果的に設定し、検索エンジンのクローラーやbotに適切に評価されるためには以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

- ・それぞれのページタイトルが重複せず、個別かつ固有なものであることを確認する

・ターゲットキーワードを不自然でない形でタイトルに含める

・競合サイトのタイトルと比較して、できる限りオリジナリティが高く、差別化された表現を使用する

これらのポイントを押さえた適切なタイトルタグの管理を行うことで、検索エンジンからの評価向上はもちろん、ユーザーにとっても利便性が高まります。

タイトルに設定するテキストは自由ですが、SEO対策を意識するうえでは以下の点に気を配る必要があります。

- 検索上位を狙いたい対策キーワードを含める

- 検索上位を狙いたい対策キーワードをできるだけ冒頭に寄せる

- 全角32〜40文字以内に収める

- ユーザーがクリックしたくなる言葉を選ぶ

タイトルは検索エンジンがWebページの内容を把握する要素の1つです。

そのため対策キーワードを含めると、関連性が高いページであると認識されやすくなります。(キーワード出現率を適切に活用する)

しかし、SEO初心者の方がタイトルや見出しを作成する際にやってしまいがちな失敗としてキーワードの詰込みがあります。

メインキーワードや関連キーワードを詰め込むだけではユーザーに何を伝えたいのかが分からなくなってしまいユーザーに不信感を与えるため、自然な文章でページの内容がわかりやすいタイトルを作成することが大切です。

ただし、キーワードを羅列しただけのタイトルはユーザーに不信感を与えるため、自然な文章でページの内容がわかりやすいタイトルを作成することが大切です。

またタイトルは左から右に向かって読まれるため、冒頭に配置することで見つけてもらいやすくなります。

なお、文字数の目安は全角32〜40以内です。

超過しても問題ありませんが、Googleの検索結果では文字数制限によって省略されてしまいます。

内容が伝わらずクリック率の低下を招くため、端的に内容をまとめたタイトルの制作を心がけクリック率の向上を狙いましょう。

さらにクリックしたくなるような引きの強い言葉を選ぶことも重要です。

たとえば、「失敗しないための~」「具体的な〇つの方法」、「202〇年度最新版」などの例があります。

以上の4点を意識しながら、タイトルの設定を進めるとよいでしょう。

分かりやすいように例を挙げると、まずターゲットのキーワードが「SEO」の場合、Google検索で表示される上位に表示されるサイトのタイトルを確認します。

また、上位化されているサイトの多くには、SEO初心者に向けた対策内容を紹介したページが多く見受けられます。

そのため、タイトルタグにはターゲットキーワードである「SEO」に加え、競合上位サイトの傾向を参考に「初心者」や「対策」といったキーワードを含めます。

それに加え、SEO効果を最大化するためにキーワードの配置や数に注意し、できるだけ前方に配置しつつ、40文字程度の簡潔で分かりやすいタイトルにします。

このようにすることで、検索クエリとの関連性を高めることができます。

さらに、検索結果で重要なキーワードが省略されずに表示されるため、クリック率の向上にも寄与します。

タイトルタグ例:「SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすく解説」

重要なのは、ページ内容をシンプルに伝えるために、キーワードを詰め込みすぎないことです。

文字数に厳密なルールはありませんが、検索結果で見やすく表示される程度で記載することが適切です。

過剰なキーワード数やタイトルが長すぎる場合、Google検索結果でtitleが自動的に書き換えられる場合があるため、注意が必要です。

「<title>ページの内容(メインキーワード) – サイト名</title>」という形式にすると、比較的簡単に作成できます。

タイトルを設定した後は、実際に検索して表示内容に問題がないか確認しましょう。

このようにして、タイトルを適切に設定することがSEOの基本的な対策となります。

それに加えて、検索結果でのクリック率を高めるためには、タイトルタグに加えてメタディスクリプションも適切に設定することが非常に重要です。

関連記事:SEO効果を高めるタイトルの付け方とポイントを解説

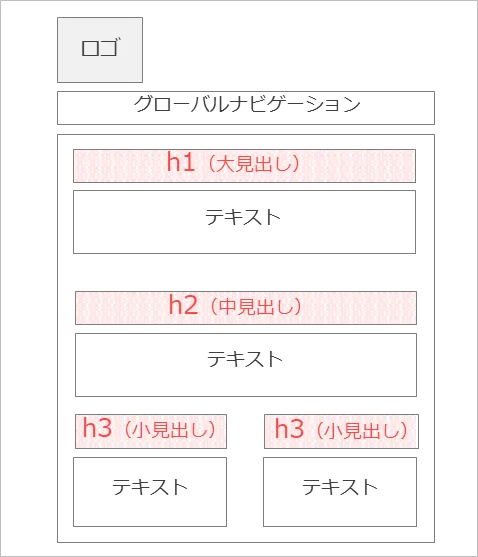

hタグを設定・改善する方法

hタグは、Webページ内の見出しを示すHTMLタグです。

hタグは、ページの内容やテーマを検索エンジンのbotやクローラーに伝える重要な役割を担っており、見出しに適切なキーワードを含めることで、ページとキーワードの関連性を明確に検索エンジンへ伝えることができます。その結果、ページのSEO評価向上に役立ちます。

ただし、ページ内のタグ構造が崩れていると、ページ内容が検索エンジンやクローラーに正しく認識されず、SEO評価が低下する可能性があるため、定期的にタグの状態を確認し、整った構造を維持しましょう。

また、内部リンクを関連したページに設置することにより、クローラーが各ページへ巡回しインデックスを促すことができます。

さらにユーザーがより深く知りたい情報を見つけやすくなり、ユーザビリティの向上にも繋がり結果的にSEO評価が上がります。

種類は以下6つがあり、見出しの大きさによって使い分けます。

| h1 | 大見出し |

| h2 | 中見出し |

| h3 | 小見出し |

| h4〜h6 | 超小見出し |

上記の見出しを以下のように使用すれば、Webページ内に階層構造が生まれ、検索エンジンが内容を読み取りやすくなりSEO評価の向上に繋がります。

| <h1>hタグの使い方とは?設定方法や注意点を解説</h1> <h2>hタグの使い方</h2> <h3>h2タグ</h3> <h3>h3タグ</h3> <h3>h4タグ</h3> <h2>hタグの設定方法</h2> <h3>重要度を決める</h3> <h4>見出しタグの優先順位</h4> <h2>hタグを使うときの注意点</h2> |

h1はページ上で最も重要な見出しに、1度だけ使用します。

タイトルと同じ役割を果たすため、設定しなくても問題はありません。

その他の見出しには回数制限はなく、見出しの重要度に応じて以下のように設定します。

| h2 | セクションごとの主題 |

| h3 | h2の補足 |

| h4 | h3の補足 |

階層構造が深すぎると検索エンジンが内容を読み取りづらくなるため、h5とh6は基本的に使用しません。

深くともh4までに収められるように工夫して、見出し構成を考えましょう。

【関連記事】

[SEO h1]についてSEO専門業者に詳しく聞いてみた

ディスクリプションを設定・改善する方法

ディスクリプションとは、Webページの内容を要約した文章を記載するメタタグの1つです。

ディスクリプションとは、Webページの内容を要約した文章を記載するメタタグの1つです。

スニペットと呼ばれる、検索結果にタイトルと共に表示されるページの説明文に使用されることがあるため、クリック率に影響を与えます。

最新のSEOではディスクリプションは検索順位への影響は少ないとされていますが、

検索流入数を獲得する意味合いでは非常に重要な施策です。

タイトルと同様、Googleの検索結果では表示される文字数に制限があるため、全角80文字程度で収めるのが理想です。

また、ディスクリプションの中に対策キーワードを含めると、該当するクエリで検索が行われた際に太字で表示されます。

適切にキーワードを盛り込めば、ユーザーの視認性が上がり、クリック率のさらなる向上が期待できます。

ただし、Googleは2024年1月にスニペット生成のルールを以下のように変更しました。

Google は主にページ上のコンテンツを使用して、適切なスニペットを自動的に決定します。また、メタ ディスクリプション要素の説明情報のほうがコンテンツの他の部分よりもページを適切に表している場合は、その説明情報を使用することもあります。

つまり、今後は検索エンジンがスニペットに表示する文章を選定する際の、優先順位が以下のようになります。

- ページ内の本文

- ディスクリプション内のテキスト

メタディスクリプションの重要性はやや低くなりましたが、使われなくなったわけではないため、適切に設定しておきましょう。

関連記事:SEO対策に有効なコーディングとは?HTMLタグの書き方も解説

内部リンク

内部リンクとは、同一のWebサイトのページを繋ぐリンクのことです。

クローラーは内部リンクを使ってWebサイトを回遊するため、適切に設置すればクローラビリティが向上します。

内部リンクを適切に設置することで、Googleのクローラーがサイト内を効率的に回遊できるようになり、サイト内のページを認識しやすくなります。

特に、クローラーは既存のページから内部リンクを辿って新しいコンテンツを発見するため、検索結果で上位化を狙う重要なページをGoogleにしっかり認識させることが可能になります。

また内部リンクはユーザーの利便性も向上させ、サイト内の関連情報へのアクセスを促進し、ユーザー体験の改善にもつながります。

また、関連性の高いページ同士を内部リンクで繋げば、SEO評価の向上も期待できます。

リンク先とリンク元双方のページに良い影響がでるため、記事を制作する際は内部リンクを考慮して内容を考えると効率的です。

内部リンク施策を行ううえで「ユーザーが必要な情報を見つけやすくすること」を意識しておきましょう。

例えば「SEO対策」のページを上位化させたい場合は、

「SEO対策 やり方」「SEO対策 内部施策」「SEO対策 効果」など、より具体的なキーワードのページから「SEO対策」のページへ発リンクをすることで、検索ユーザーが「SEO対策」のページに遷移されるだけでなく、SEOの観点でも検索エンジンから価値の高いページと評価される傾向があります。

一方で、内部リンクが多ければ良いものではありません。

関連性の低いページ同士を繋ぐと、リンク元のページの評価を下げることにもつながります。

また、クローラーに無駄なページを回遊させてしまうため、クロール効率の低下も招きます。

評価してほしいページにクロールが行き届かない、インデックスが遅くなるなどの不具合が起こるため、戦略的に内部リンクを設置しましょう。

内部リンクの施策は検索エンジン対策・ユーザビリティの改善施策両方にとって重要な施策となります。

関連記事:内部リンクのSEO(検索エンジン最適化)効果とは?最適な設置方法も紹介

以下では、内部リンクを設置するうえで重要な内部リンク構造と、パンくずリストについて解説していきます。

内部リンク構造

内部リンクを設置する際は、以下の点を意識しましょう。

- Googleが推奨しているHTMLで記述する

- アンカーテキストで設置する

- アンカーテキストにキーワードを含める

- ページごとの品質を高める

内部リンクはGoogleのガイドラインに則って設置しないと、クロールしてもらえない場合があります。

そのため、クローラーが解析できるリンクになるように、正しくマークアップすることが大切です。

また、内部リンクにはさまざまな設置方法がありますが、アンカーテキストが推奨されます。

アンカーテキストとはリンク付きの文章のことです。

Webサイト内のページ同士でリンクを設置し、お互いをつなぎ合うリンクのことを相互リンクと言います。

遷移先のページの内容や対策キーワードを盛り込んだアンカーテキストを設置することにより、Googleとユーザーがページの関連性を読み取りやすくなり、複数のページを閲覧する可能性が上がり、回遊性や離脱率の改善を図れます。

また回遊導線を改善することでサイト全体のSEO評価が向上します。

なお、内部リンクは質の高いコンテンツ同士で繋がないと意味がありません。

コンテンツごとの品質を高め、リンク元とリンク先の双方に良い影響が出るようにしましょう。

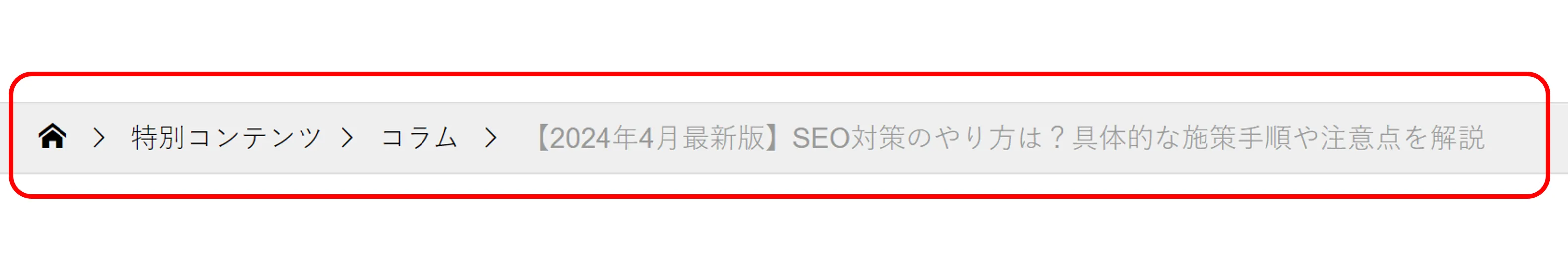

パンくずリスト

パンくずリストは、Webサイト内のページの位置関係を示す内部リンクのことです。

ページの上部に表示されることが多く、サイト内での現在地を明示的に表します。

トップページを起点に適切なパンくずリストを設置すれば、ユーザビリティとクローラビリティが向上します。

クロールの効率化により検索エンジンに評価されやすいサイトとなり、ユーザーの回遊性が上がれば間接的なSEO評価の向上も可能です。

ただし、スマートフォンなどの画面が小さいデバイスではパンくずリストがかえって邪魔になることもあります。スマホでは折りたたみで隠しておくなどの工夫をしましょう。

また、パンくずリストの最適化にはWebサイトの階層構造が大きく関わるため、カテゴリーの作り込みが重要です。

カテゴリーは必要最低限のものだけ作成し、親だけもしくは小カテゴリーまでに収めるのが理想です。

以下のようなシンプルなパンくずリストになるように、構成を行いましょう。

- トップページ>親カテゴリー>記事

- トップページ>親カテゴリー>小カテゴリー>記事

関連記事:パンくずリストとは?SEO(検索エンジン最適化)対策での役割や設置のポイントを解説

モバイル対策(MFI)

MFI(モバイルファーストインデックス)の展開以降、基本的にスマートフォン用Webサイトのコンテンツを基準にして検索順位を決めています。

Googleは2015年4月にスマートフォンユーザーの利便性を向上させることを目的としたモバイルフレンドリーアップデートを実施しました。

そのため現代のSEOに対応するには、スマホ用に対応したサイトの構築が必須です。

スマホ用サイトの構築にはさまざまな方法がありますが、Googleはレスポンシブデザインの実装を推奨しています。

検索エンジンからの評価を高めるには、PCとモバイルの両方で同じ内容を提供していることが重要です。

特に、botがPC版で評価したページ内容がモバイルサイトにも同様に存在しているかを確認し、不足している場合は必ず追加するようにしましょう。

また、ページの品質を高めることも重要であるため、以下の点を意識して自社サイトに問題がないか確認しましょう。

- ページの読み込み速度を上げる

- コンテンツの視認性を高める

- 邪魔な広告を削除する

- PCサイトとコンテンツの量を揃える

PCとスマホでは画面のサイズが異なるため、コンテンツやCSSを個別に用意しないと、表示速度や視認性の低下を招きます。

たとえばスマホに表示する画像は、PCの半分以下のサイズでも十分です。同じものを使用すると読み込みに負荷がかかり、表示速度の低下につながるため注意が必要です。

また、スマホの画面サイズに合わせてCSSを整えないとレイアウトが崩れ、ユーザビリティが低下します。

要素ごとに見やすく調整するのはもちろん、指で操作することを意識して、ボタンなどはクリックしやすいように大きくするなどの工夫も必要です。

加えて、ポップアップやインターステイシャル広告などは、画面の小さいスマホには不向きです。

読みたいコンテンツが隠れたり、誤タップなどにつながったりするため、ユーザーにストレスを与えます。

さらに、PC用とスマホ用でページ内の情報量を揃えるのも重要です。

それぞれの内容が異なると、コンテンツが適切にインデックスされなくなる、ユーザーの利便性が下がるなど、さまざまなデメリットが生まれます。

スマホ用サイトの重要性を理解した上で、適切な対策を行いましょう。

関連記事:モバイルファーストインデックスとは ? SEO対策における影響や確認方法を解説

スマートフォンサイトのデザイン最適化

スマホサイトの作り方には以下の3つがあります。

・レスポンシブデザイン

・ダイナミックサービング

・別のURL(セパレート型)

それぞれ紹介していきます。

レスポンシブデザイン

レスポンシブデザインとはPCやスマホ、タブレット等、デバイスの画面サイズに応じて、ページを見やすく表示できるサイトの作り方です。

もしPCで作成した横幅の広いサイトをレスポンシブデザインに対応していない状態で、スマホ版で見た際にはPC版と同じような表示がされるため、ユーザーは見づらさを感じます。

一方レスポンシブデザインに対応している場合は、スマホ版でも一定左右の幅が調整されてユーザーに表示されるため、見やすさを担保することが可能です。

見やすさを担保することは、ユーザーにとっても負荷がかからない状況で閲覧することができるため、UX(ユーザー体験)の改善に寄与します。

レスポンシブレイアウトには、以下の4つのデザイン方法があります。

・レスポンシブレイアウト

・リキッドレイアウト

・フレキシブルレイアウト

・グリットレイアウト

レスポンシブレイアウト

レスポンシブレイアウトとは、デバイス画面の幅に応じて画像やコンテンツなどの配置や表示・非表示が変わるレイアウトのことです。

1ページ内に入っている情報量が多い場合に、スマホ版でも縦に長すぎないページにできるため、読みやすさを一定担保できるというメリットがあります。

リキッドレイアウト

リキッドレイアウトとはデバイス画面の幅に合わせてサイト全体の幅が変化するレイアウトを指します。

スマホでPCで作成したサイトを表示した場合に、横の幅が最適化されておらず横スクロールをしてサイト全体を確認する経験をしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

サイトの要素をパーセンテージで指示するリキッドレイアウトであればそのような表示を防ぐことができ、どのデバイスから見た場合でも読みやすさを担保できます

フレキシブルレイアウト

フレキシブルレイアウトとは、リキッドレイアウトと同様にサイトの要素をパーセンテージで指示して表示することができます。

ただ、リキッドレイアウトとの違いは、画面の最大幅と最小幅を設定することができるという点です。

仮に設定した最大幅よりも画面の大きなデバイスで見られた際には、ページの外側に余白を作っおき見やすさを整える機能も付いています。

グリットレイアウト

グリットレイアウトとは、サイトの画面を格子(グリッド)に見立てて分割し、その分割した要素に合わせて見た目を調整するレイアウトです。

このレイアウトは要素同士のマージンも設定されるため、整ったレイアウトがしやすくなります。

広く採用されており、もっともスタンダードな手法の1つでもあります。

ダイナミックサービング

ダイナミックサービングとは、2つのHTMLを用意して、ユーザーがアクセスした端末に応じてPC版、スマホ版を出し分ける手法です。

主なメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

・表示速度を早くできる

・URLが1つのためSNSでのシェアが分散しない

・Googleがクロールしやすい

先ほども記述したようにユーザーがアクセスした端末に応じてPC版、スマホ版を出し分けることができるため、スマホでPC版のコンテンツをダウンロードするなどの事象が発生しません。

そのため、不要な要領の大きなダウンロードが発生しないため、結果的に表示速度を早くできます。

また、URLが複数あるとSNSでシェアされた場合の数は分散してしまいますが、URLが1つのため評価を集中することが可能です。

さらにクロール対象も分散しなくなるため、Googleなどの検索エンジンもコンテンツ内容を把握しやすくなり、クロールのしやすさに繋がります。

別のURL(セパレート型)

別のURL(セパレート型)は、PC版とスマホ版で異なるURLを表示させる手法です。

例としては以下のようなパターンが挙げられます。

PC版:https://◯◯◯.jp/

スマホ版:https://◯◯◯.jp/sp/

別のURL(セパレート型)には、それぞれに端末にあったデザインが表示できることやサイトの修正時のほかのデバイスでの表示崩れなどの影響を考える必要がありません。

しかし、一方ではPC版とスマホ版に分かれることで修正の際には2つ分の作業が発生することやファイル数が増えるためデータの管理が煩雑になる点があります。

最大のデメリットとしてgoogleが推奨していないという点があります。

Googleは基本的にレスポンシブWebデザインを推奨しているため、Webサイトを作成する際にはGoogleの方針も把握しておいたほうがよいでしょう。

ページスピード(Core Web Vitals)の改善

ページスピードの改善も基本的なSEO対策の一環です。

ページの表示速度が遅いと、以下のような問題が発生します。

- ユーザーの離脱率が上がる

- コンバージョン率が下がる

- SEO評価が下がる

ページや画像が読み込まれないとユーザーはストレスを感じ、別のWebサイトに移動します。

加えて、ページの内容が正確に伝わらず、満足度や商品の成約率を低下させる恐れもあります。

なおGoogleは、ページの表示速度を検索順位を決める指標の1つとしています。そのため「Core Web Vitals」の数値を参考に、改善を行うことが大切です。

表示速度の改善には、以下の対策が効果的です。

- ファイルの圧縮・軽量化

画像やCSSファイル、JavaScriptを軽量化し、ページの読み込み速度を改善します

- 次世代画像フォーマットの活用

WebPなどの次世代画像フォーマットを使用して、画像の読み込み速度を改善します - 画像の遅延読み込み

ページの初期表示後に画像の読み込みを遅らせ、読み込み速度を改善します - imgタグの属性記述

width/height属性を記述することで、レイアウトシフトを防ぎ「CLS」を改善します - ブラウザキャッシュを活用

キャッシュを利用して、再訪問時のページ読み込み速度を改善します - AMPの活用

Accelerated Mobile Pagesを使用して、モバイルページの表示速度を改善します

中でも画像やCSS、JavaScriptのファイルサイズは表示速度に大きな影響を与えます。

必要以上に大きなファイルはレンダリングに負荷がかかり、表示速度が低下するためです。

したがって、以下のようなツールで圧縮してから使用しましょう。

| 画像 | toimg |

| CSS/JavaScript | ラッコツールズ(Minify) |

またサーバーのスペック不足により、表示速度が低下する可能性もあります。

レンタルサーバーであればプラン変更によって簡単に解決可能です。

WordPressで構築したWebサイトの場合、プラグインを削除するだけでも改善できる可能性があるため、試してみてください。

作業が完了したら、「PageSpeed Insights」でCore Web Vitalsを測定し、改善を繰り返しましょう。

関連記事:Core Web VitalsがSEOに重要な理由|4つの指標の意味と計測方法を解説

CTAの設置

質の高い記事を投稿していても、成果に繋げるための導線が設計されていなければ大きな成果は期待できません。

それに向けた対策が、CTAの設置です。

CTAとは、Call To Action(コール トゥ アクション)の略で、「行動喚起」という意味があります。

具体的には、サイトに来たユーザーに対して「問い合わせ」や「相談」などの具体的な行動を誘導するために設置するテキストやボタンを指します。

CTAを設置をすることによって、サイトのコンバージョン率(CVR)を改善することができ、成果につながりやすくなります。

しかし、むやみに多くのCTAを設置すればいいというわけではありません。

設置にあたっては、「設置をする場所」と「訴求する文言」の2つが重要です。

「設置をする場所」については、コラムの本文を読んでいるユーザーに向けて「抱えている悩みや疑問が解消できるのでは」と感じられるような位置に設置をします。

もし設置する場所に迷ってしまうという方は、「目次の上部」「文末」「サイドバー」の3か所を目安に追加してみましょう。

また訴求する文言については、以下の内容が押さえられているかを重点的に確認します。

・ベネフィット(サービスを使うことで得られる利益や恩恵)

・悩みや課題

・緊急性や限定感

※「お申込みは今月まで」のような緊急性や限定感

以上の内容を取り入れたうえでCTAを設置することで、SEO効果を最大限に高めていきましょう。

画像検索対策(画像SEO)の最適化

近年、Googleは画像検索にも力をいれています。

例えば、「ワンピース」や「ビスネスバッグ」などのデザインが購入の意思決定に影響する場合には、画像検索を使って自分の求めるデザインの商品を見つけたいと考えているユーザーもいます。

しかし、自社サイトに商品などの画像を追加してもGoogle側に何の画像なのかを正しく伝えなければ、検索結果画面に表示はできません。

画像検索対策(画像SEO)を行うためには、以下のポイントを守りGoogleに正しく認識されるように設定しましょう。

・代替テキスト(alt属性)を設置する

※alt属性とは画像の代わりに検索エンジンやユーザーに向けて、どのような画像なのかを説明するテキストのことです

・画像サイズはスマホ版での見え方も確認する

・画像のサイトマップを設置する

・PNGやJPGといった一般的なファイル形式を選択する

具体的なSEO対策の施策【コンテンツSEO施策編】

コンテンツSEO施策では、検索上位を狙うコンテンツの作成を行います。

Googleが検索結果で最も上位表示させたいのは、“検索ユーザーに利益をもたらす高品質なページ”です。

そのため、コンテンツSEO施策は数ある対策の中でも特に重要な施策です。

ユーザーと検索エンジンの両方に読み取りやすい、有益なコンテンツの作成に努めましょう。

以下では、高品質なコンテンツの作成方法を詳しく解説していきます。

高品質なコンテンツの作成方法

最新のSEO対策において高品質なコンテンツとは、ページを読了したユーザーに影響やメリットを与えられる優れたユーザー体験を提供する記事です。

つまりSEOではユーザーの検索意図を正確に把握し、適切な情報わかりやすくかつ内容を網羅したコンテンツの制作が求められます。

ユーザーニーズを満たすためには、以下6つのポイントを押さえてコンテンツを制作することが大切です。

- 正しい対策キーワードの選定

- ユーザーの検索意図を満たした+αのコンテンツ設計

- 関連コンテンツの追加

- トピッククラスターの作成

- E-E-A-Tを意識する

- 情報の最新性を担保する

それぞれ詳しく解説していきます。

正しい対策キーワードの選定

ユーザーが検索するキーワードは、ニーズそのものです。

そのため最初にキーワード選定を行えば、ユーザーが求めている情報がわかり、コンテンツの方向性を決められます。

「どんなコンテンツを作成するか」という基盤となるキーワード選定をきちんとすることで、ユーザーの目に留めることが非常に重要です。

しかし、検索ボリュームが大きい需要の高すぎるキーワードは大手メディアのような競合ばかりが検索上位を占めているため、上位化が難しい傾向にあります。

ブログ初心者の場合は、初めからビッグキーワードばかりを狙うのではなくニッチでも需要のある「ロングテールキーワード」を狙うのがおすすめです。

キーワードの選定方法や選定の際に活用できるツールは以下で解説しています。

参考記事:SEOの基本はキーワード選定から!選び方やツールまで徹底解説

まずは、検索ボリュームがそれほど多くないスモール(ロングテール)キーワードを狙い、上位表示を目指すことを意識しましょう。

その一方で、似た意味や類似のキーワードを使って複数のページやコンテンツを作成する際は、SEO上で注意が必要です。

例を挙げると、「SEO MEO」、「SEO MEO 違い」は、別々のものとして捉えられる傾向にあります。

しかし、実際にそれぞれの検索結果を見てみると、表示される結果がほとんど同じでGoogleとして同一の検索ニーズと捉えている可能性があります。

キーワード選定を行う際は、まずサイトのカテゴリをしっかりと設計し、その上でキーワードを洗い出します。

次に、実際の検索結果を確認しつつ、コンテンツのカニバリゼーションが発生していないか慎重に確認しましょう。

カニバリゼーションとは、同じ検索キーワードや検索意図を持つ複数のページが自社サイト内で競合してしまう状態のことです。

この結果、Googleの評価が分散しせっかく作成した記事が上位に表示されない場合や、複数の記事が1ページ目にランクインしてもコンバージョン率が低いページが上位に表示される可能性があります。

これらのポイントを踏まえ、ユーザーのニーズを予測した検索キーワードを選び、適切なコンテンツを用意することができれば、WEBサイト全体が検索結果における重要な入り口となります。

さらに、ユーザーの検索意図を満たすことができます。その結果、WEBサイトの目的であるビジネス上の目標達成にも貢献することができます。

後の作業にも大きく影響するため、慎重に行うことが大切です。

キーワード選定は、以下の流れで作業を進めます。

- Webサイトのメインとなるキーワードの決定

- サジェストキーワード・関連キーワードの収集

- 取得したキーワードの検索ボリュームの調査

- 対策キーワードを決定

まずWebサイトのメインで上位化を狙いたいキーワードを決定します。

その後、サジェストキーワードと関連キーワードを調査しましょう。

それぞれ似ていますが、選定の基準に以下のような違いがあります。

| サジェストキーワード | ユーザー単位の興味関心に基づく |

| 関連キーワード | 多数のユーザーの興味関心に基づく |

いずれも検索数が多いキーワードである可能性が高いため、最初にくまなく洗い出します。

目的に合わせた関連キーワードの洗い出しには、Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、サジェスト機能、Googleトレンドなどのツールを活用します。

さらに、場合によっては競合サイトの分析をエイチレフスなどのツールで行い、関連ワードの調査を行うことも有効です。

ロングテールキーワードも含めて網羅的にキーワードを狙い、SEO対策に役立てます。

次に、抽出したキーワードの検索ボリュームを調べます。

検索ボリュームとは、1ヶ月の間に該当キーワードが検索された数のことです。

一般的に検索ボリュームが多いほど、ユーザーニーズが高いキーワードであると判断できます。

検索ボリュームを洗い出したら、ExcelやGoogleスプレッドシートなどに整理するとわかりやすいです。

情報が揃ったら、最後に対策キーワードを選定します。

この際、「検索ボリュームが多い=対策すべきキーワード」ではない点に注意しましょう。

選定すべきキーワードは、自社が獲得したいコンバージョンやSEO対策を行う目的によって変わるためです。

キーワードは以下のようにジャンル分けができます。

- 1.最優先

特徴: 検索回数が多く、コンバージョンに近いキーワード。

効果: 獲得できるCVが非常に多い。

競合: 高いため、競争も激しいが、取り組む価値が大きい。 - 2.優先

特徴: 検索回数は少ないが、CVにつながりやすいキーワード。

効果: 深い悩みに関連しており、CVへの転換率が高い。

競合: 競争は少なく、狙いやすい。 - 3.検討

特徴: 検索回数は多いが、CVにつながりにくいキーワード。

効果: メディアの認知度向上や間接的な集客効果が期待できる。

競合: 競争は激しいが、直接的なCVにはつながりにくい。 - 4.後回し

特徴: 検索回数も少なく、CVにつながりにくいキーワード。

効果: 見込み効果は低く、あまり優先度は高くない。

競合: 競争も少ないが、それだけ効果も限定的。

例として、以下のケースを挙げてみます。

| キーワード | 検索ボリューム |

| SEO対策 | 10,000 |

| SEO対策 外注 | 1,000 |

SEO対策の目的が“アクセス数を稼いで広告収入を得る”であれば、重要度の高いキーワードは「SEO対策」で間違いないでしょう。

しかしコンバージョン設定が、“SEO対策の代行依頼の獲得”の場合、「SEO対策 外注」の方が優先度が高いです。

「SEO対策」では、SEO対策を学びたい、得られる効果や費用感が知りたいなど、さまざまな検索意図が考えられます。

上位表示すれば多くのアクセスが得られるものの、コンバージョン率が振るわない可能性が高いです。

一方で「SEO 外注」は、外注の方法やメリットを知りたいなど、“SEO対策を依頼する”という目的があるユーザーの割合が多いと予想できます。

そのため、アクセス数が少なくてもコンバージョンにつながる確率が高いと判断できます。

検索ボリュームだけに囚われず、自社の目的やユーザーニーズを総合的に照らし合わせて、、正しいキーワードを選定するとよいでしょう。

とはいえ、ユーザーニーズをくみ取りすべての検索方法を予測する必要ありません。

Googleの検索結果を表示する言語マッチングシステムは非常に高度なためページとさまざまな検索語句との関連性を把握することが可能です。

そのためページにそのとおりの語句を明示するために使用する必要はありません。

関連記事:SEOの基本はキーワード選定から!選び方やツールまで徹底解説

ユーザーの検索意図を満たした+αのコンテンツ設計

ユーザーが検索しているキーワードから検索ニーズを捉えて何を知りたいのか検索意図を考え、求められる情報に応える網羅的な内容のページを作成することはSEOの基本対策の一つです。

検索結果はGoogleがその検索キーワードに対してユーザーの検索目的を満たすコンテンツを表示しているので、上位に表示されているページは確認しましょう。

検索結果などから得られた情報を元にユーザーインタビューなどユーザーが知りたい深い情報を追加できると、よりユーザーの知りたい情報を提供できます。

また、コンバージョンを発生させるためには「ユーザーが何をしたいかを考える」ことも重要です。

例えば「SEO 業者 選び方」で検索しているユーザーは、選び方を知った上で、最終的に業者にSEOを発注したいと思っているはずです。

そこで、選び方だけではなく、その選び方に沿っておすすめのSEO業者を紹介すれば、コンバージョンにつながる可能性があります。

しかし、コンテンツが完成すると、目的を満たすには情報が多く見づらさを感じたり、そもそも情報が少なかったりするケースはよくあります。

「ユーザーが検索をする目的を達成するためにはどんな情報が必要なのか」を徹底的に考え、その内容をわかりやすくまとめしましょう。

なお、コンテンツはコラムだけではなく、「商品ページ」や「サービスページ」も該当します。

検索キーワードに合わせて求められているページを用意することが非常に重要です。

例えば、「メンズ ネクタイ コーディネート」であれば、コーディネートを紹介するコラムではなく、コーディネートの一覧ページや動画などの情報が適している場合があります。

そのために先ずコンテンツ設計では、対策キーワードの検索意図を調査します。

検索意図とはユーザーが検索したキーワードに対する目的や悩み、課題感を解消できる内容になります。

これらの検索意図を把握する為にもキーワードプランナーやラッコキーワード、Googleトレンドなどの各種ツールを活用し検索ボリュームや関連キーワードを確認しましょう。

また検索結果に表示されるサジェストや関連キーワード、SNS、Yahoo!知恵袋、ユーザーへのインタビュー内容などを参考にすることも有効な手段です。

・キーワードプランナーを使ってみる▼

・サジェスト&関連キーワード例

- 対策キーワードで上位表示されているページ

- 競合の類似コンテンツ

- 市場の動向

上位表示されているページは、検索エンジンが品質が高い、検索意図に沿っていると判断したページです。

そのため、内容を確認すればユーザーニーズや上位表示されやすい構成を収集できます。

同一キーワードで対策をしている競合のコンテンツも確認すれば、より有益な情報が得られるでしょう。

また検索結果には、公開されてから数年経過しているページが表示されることも多いです。