SEO対策の専門用語である“ブラックハットSEO”“ホワイトハットSEO”を聞いたことはありませんか?

両者は一見、上級者向けの専門用語に思えるかもしれませんが、実はSEO対策を行ううえで欠かせない、基礎中の基礎とも言える概念です。

そこで本記事では、SEOサービス『ランクエスト』のプロライター・城下と、SEOコンサルタントの窪田が、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOについて徹底解説します!

『ランクエスト』の実例をもとに、効果的なSEO対策の方法も紹介しますので、SEOの知識を極めたい方はぜひご一読ください。

目次

ライター・監修者紹介

ライター:城下透子

株式会社eclore ライティングチーム 編集長

Webクリエイター能力認定試験 上級を保有。

主な業務は、チーム全体の品質を管理するための校正・校閲と、コラム記事の執筆。月に20万文字以上の文章をレビューし、3万文字以上を執筆しています。

ジャンルに左右されず、品質の維持を心がけているため、得意分野はありません。実績としては、インプラント治療や、薄毛治療の記事を多く経験しています。

監修者:窪田浩也

株式会社eclore SEOコンサルチーム シニアコンサルタント

Googleアナリティクス個人認定資格、コスメ薬事法管理者及びSEO検定2級取得者。

薬事法に精通したSEOコンサルタントとして幅広い知識と実践的な経験を有しております。

コンプライアンス要件を遵守しながら、お客様のウェブサイトのパフォーマンスを最大化し、オーガニック検索での可視性を向上させるための効果的な戦略を提供しています。薬事法とSEOの専門知識を融合させ、お客様の集客を支援します。

ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違い

ブラックハットSEOとホワイトハットSEOは、その名前から受ける印象のとおり、間反対の存在です。

それぞれの詳細な内容は後述しますので、まずは両者の大きな違いを解説します。

違い①Googleのガイドラインに適合しているか

世界最大の検索エンジンであるGoogleは、SEO対策において参考となるガイドラインを公開しています。

検索結果の上位にページを表示する際の大まかな指針が示されているため、SEO対策のヒントとして大いに活用できる、ルールブックのようなものです。

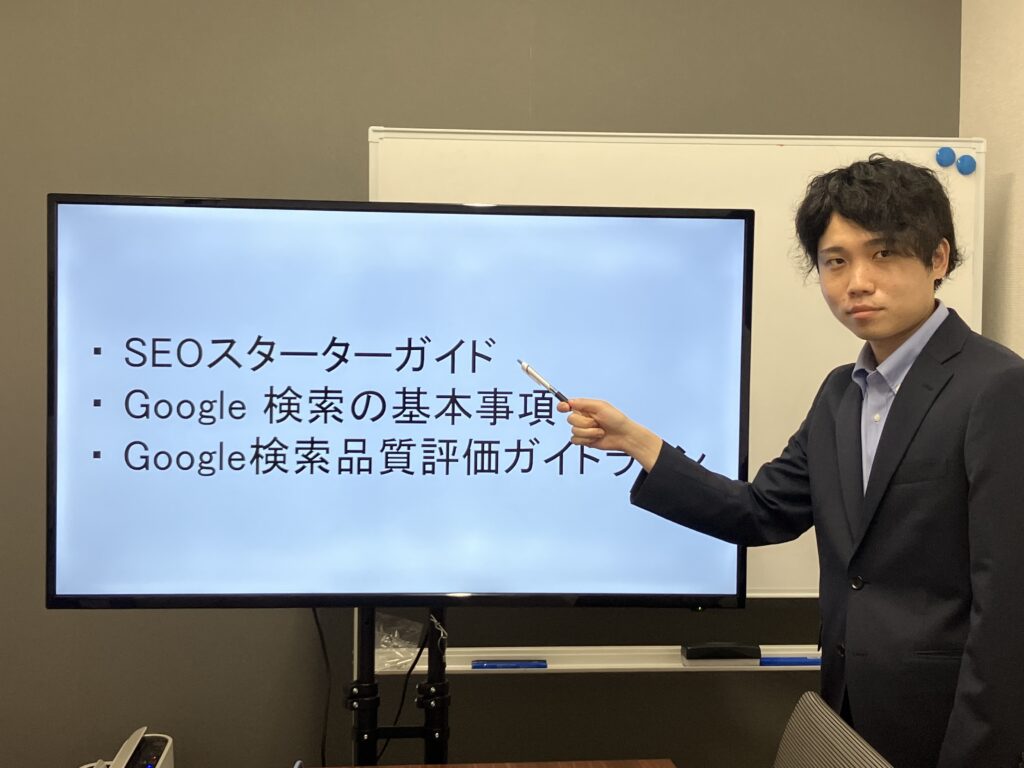

Googleが公開しているガイドライン

これらのガイドラインに沿って、適切な施策を講じているか? という点が、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの大きな違いとしてまず挙げられます。

Googleの示す基準に、ストレートに準拠していれば、その施策はホワイトハットSEOだと言えます。

一方で、いわばガイドラインの抜け穴をつくような施策は、ブラックハットSEOに該当してしまう可能性が非常に高いです。

Googleの理念について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:Googleの理念とは?SEO対策への活かし方を「10の事実」にもとづいて解説

違い②検索ユーザーのニーズを満たしているコンテンツであるか

検索エンジンに評価してもらえるような、“対・プログラム”の施策のみを実施しているのか。

それとも、実際にコンテンツを閲覧するユーザーを意識した、“対・人”まで意識したコンテンツを作成できているのか……といった点が、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの2つ目の違いです。

とは言っても、こちらは先ほど紹介した“違い①Googleのガイドラインに適合しているか“とまったく別の指標などではなく、両者は密接に関連しています。

そもそも、Googleがガイドラインで示す“優良なコンテンツ”、言い換えると、上位化にふさわしいコンテンツの基準こそが、“ユーザーのニーズに沿っているか否か”であるためです。

そのため、「ユーザーにとって本当に必要な情報を適切に提供できているページだ」と判断されなければブラックハットSEO、判断されればホワイトハットSEOである、ということが言えます。

ブラックハットSEOとは

ブラックハットSEOとは、検索エンジンの仕組みを逆手にとった、邪道な手段で上位化を狙う方法のことです。

Googleをはじめとする検索エンジンは、アルゴリズムとよばれる計算式に基づいてWebサイトを評価し、検索キーワードに対し適切なページを提示します。

しかし、このアルゴリズムは完璧ではなく、まれに不適切な判断を下してしまうことがあります。

この、アルゴリズムの穴を利用して不正に上位化を狙う行為が、ブラックハットSEOです。

たとえば、特定のキーワードでの上位化を狙って、必要以上にキーワードを連呼して支離滅裂な文章のコンテンツを作成することが挙げられます。

検索エンジンに「特定のキーワードに関連のあるページだ」と誤認させることを狙う、というわけです。

上位化だけを目的とした文章は、ユーザーにとって読みにくく、たとえ検索結果で上位化しても“優良なコンテンツ”とは言えませんよね。

なお現在は、Googleのアルゴリズムもアップデートを重ね、従来のブラックハットSEOが通用しない環境にどんどん進化してきています。

それどころか、ブラックハットSEOにはリスクもあるため、その場しのぎで裏技的に上位化を狙うのではなく、正攻法で優良なコンテンツを作成するのがやはり賢明です。

ブラックハットSEOによる潜在的なペナルティとリスク

ブラックハットSEOを行っているページには、検索結果での順位の下落、あるいは表示そのものがされなくなるといったペナルティが課せられます。

Googleでは、検索エンジンを欺くページ、つまりブラックハットSEOを実施しているページを“スパム”と定義しており、スパムに関しては以下のように公言しています。

Google のポリシーに違反しているサイトは、検索結果での掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがあります。

引用元:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

かつては現在よりも検索エンジンのアルゴリズムが簡易的な仕組みであったため、ブラックハットSEOが横行していました。

この問題を解決するため、Googleは「ペンギンアップデート」と「パンダアップデート」を実施し、ブラックハットSEOへの対策を始めたのです。

結果、ブラックハットSEOで上位化していたコンテンツがペナルティを受け、淘汰されるようになりました。

代表的なブラックハットSEOの手法7選

ブラックハットSEOの概要をご理解いただけたところで、ここからは、ブラックハットSEOの7つの手法を紹介します。

ご自身のサイトが該当していないかどうか、ご判断にお役立てください。

①キーワードの乱用

先ほどの例にも挙げたように、特定のキーワードを乱用した文章はブラックハットSEOだと判断される可能性があります。

このようなコンテンツは、2012年に実施されたGoogleの“パンダアップデート”によって対策されるようになりました。

Googleは現在、スパムに該当するコンテンツの一例として「キーワードの乱用」を挙げています。

キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。

引用元:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

また、特定の語句だけでなく、電話番号や地名なども、上位化を目的に不自然に羅列するのであれば、同様に「キーワードの乱用」と見なされます。

自社が事業を展開するエリアでの上位化を目的に、地名を乱用するのも避けましょう。

とはいえ、「キーワードは5~7%程度含めたほうがよい」と聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

この5~7%という数値は2000年代のトレンドであった古い基準であり、2023年現在は、ページ内のキーワード出現率は検索順位に大きく影響しないとされています。

大切なのは、適切な頻度で適切な語句を用い、ユーザーにとって読みやすく、ユーザーの抱いている疑問が解決できるコンテンツを作成することです。

原点に立ち返り、「このキーワードで検索するユーザーは何を知りたいのか」を考え、ユーザーに寄り添ったコンテンツを目指しましょう。

②隠しテキストの使用

キーワードの乱用と同様の意図で、画面上では見えない“隠しテキスト”を使用して、キーワードを検索エンジンに誤認させる行為も厳禁です。

具体的には、以下の行為が挙げられます。

ブラックハットSEOと判断される隠しテキストの例

- 背景と同じ色で書かれている

- 画像の背後に設置されている

- フォントサイズが0に設定されている

- 不透明度が0に設定されている

- text-indentなどで画面外に表示するよう設定されている

上記で挙げたテキストは、画面上で人間の目で見ることはできませんが、HTML上では記述されているため、検索エンジンに「特定の単語が入っている」と認知されます。

しかし、こちらもまた、現在は既にスパムであると定義されており、検索エンジン側でも対策がなされています。

しかし同時に、以下のようなテキストは、一見上記の条件に当てはまるように見えても、優良なコンテンツであると判断されるため問題ありません。

現在では、コンテンツの表示 / 非表示を動的に制御する方法を活用して、ユーザー エクスペリエンスを高めるウェブデザイン要素が多数存在します。以下の要素は Google のポリシーに違反していません。

・追加コンテンツの表示 / 非表示を切り替えるアコーディオンやタブ形式のコンテンツ

・複数の画像やテキスト段落を切り替えるスライドショーやスライダー

・ユーザーが要素に対してなんらかの操作をしたときに追加コンテンツを表示するツールチップや類似のテキスト

・スクリーン リーダーを使用するユーザーのエクスペリエンスを高めることを目的として、スクリーン リーダーのみがアクセスできるテキスト

引用元:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

一部のテキストが隠れているように見えても、ユーザーにとっての利便性の向上を目的としたものであれば、ブラックハットSEOとは判断されないということです。

ユーザーファーストの意識のもとに設定されたテキストであれば問題ありませんが、検索エンジンを騙すことが目的であればペナルティ対象となるため注意しましょう。

③ワードサラダによるコンテンツの自動生成

ペンギンアップデートとパンダアップデートが実施されるまでは、プログラムによって生成された支離滅裂な文章、いわゆる“ワードサラダ”を含んだコンテンツが乱造されていました。

このようなコンテンツも当然、ブラックハットSEOに含まれます。

参照:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

そもそもなぜワードサラダが生まれたのかというと、従来は、大量に被リンクを獲得してページの価値を上げる手法に一定の効果があったためです。

本来ならば、価値のあるコンテンツを作成して地道なブラッシュアップを重ね、徐々に外部からの被リンクを獲得していく……といったやり方になります。

しかし、その方法では年単位での時間がかかるかもしれませんよね。

そこで誕生したのが、“被リンクを自作自演して、短期間で疑似的にサイトの評価を上げる”といった手法です。

具体的には、この世に存在する無数の言葉を、ランダムで並び替えるプログラムを搭載したツールを用いて、内容が支離滅裂ではありつつも一定の文字数が担保された文章を大量に自動生成します。

自動生成した文章を貼り付けて記事コンテンツを量産し、その大量のページ群に上位化したいサイトのリンクを設置すれば施策は完了です。

結果、検索エンジンは「このサイトは大量のページからの被リンクを獲得しているから、価値がある」と判断し、リンク先のサイトを上位に表示させていました。

現在は、検索エンジンの精度も上がり、自動生成されたワードサラダのコンテンツを判別できるようになったため、この施策は無効です。

なお、ワードサラダについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ChatGPTなどのAIで作成した文章はペナルティの対象になるのか?

近年は、ChatGPTをはじめとする、AIによる文章作成ツールが注目を集めています。

一見、人間が書いたと見紛うような精度の高い文章を生成してくれるという点が、ワードサラダとは異なります。

このようなAIツールで作成した文章も、ペナルティ対象の「自動生成コンテンツ」として見なされてしまうのでしょうか?

Googleのウェブマスター・トレンド・アナリストであるジョン・ミューラー氏は、2022年4月にGoogleのオフィスアワーにて、まさにその疑問に対する見解を述べました。

(質疑応答は動画内22:14頃より)

ミューラー氏は、AIが生成した文章に対して「本質的には自動生成コンテンツの範疇に該当する」と回答しました。

さらに、「検索エンジンは、AIが生成した文章と、人間が執筆した文章を見分けられるのか?」という質問に対しては、「識別できるとは断言できないが、自動生成らしき痕跡があればウェブスパムチームは何らかの行動を起こす」と答えています。

AI技術は日々急速に進化を遂げているため、将来的にはGoogleの見解も変わるかもしれませんが、現時点ではペナルティ対象となる可能性が非常に高いということです。

動画内でミューラー氏も述べているように、AIツールを執筆の補助に活用するのであれば問題ありませんが、AIツールが生成した文章をそのまま使うのは、控えたほうが賢明でしょう。

④スクレイピングサイト(コピーコンテンツ)の作成

既に上位化している他者のサイトから、コンテンツを無断で盗用する“スクレイピングサイト”を作成して上位化を狙う手法もブラックハットSEOの一部として挙げられます。

なお、他者のサイトと完全一致しているものだけでなく、語尾や一部の言い回しを変えただけで、一定の割合で同じような文章が含まれているページもペナルティの対象となり得ます。

なお、情報の信ぴょう性を担保するために、権威性のあるサイトから情報を引用することもあるでしょう。

そのような場合は、引用を意味するblockquoteタグを用いて、引用元を明確にしたうえで適切に情報を引用すれば問題ありません。

ただし、引用箇所がコンテンツの大半を占めることとならないよう、オリジナルな文章を適切に織り交ぜましょう。

⑤外部リンクの購入

先ほど、 ③ワードサラダによるコンテンツの自動生成 でも紹介したように、一定数の被リンクのあるコンテンツはかつてSEOで評価される傾向にありました。

そのため、外部のサイトにお金を払ってリンクを設置してもらう、いわゆるリンクの購入が隆盛を誇っていた時期もありましたが、現在はこちらもブラックハットSEOに該当します。

Googleのペンギンアップデートによって、キーワードを多用した不自然なコンテンツのみならず、不正なリンク設置までも検索エンジンに認知されるようになったのです。

Googleが実施した、不正なリンクを取り締まるためのアップデートについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

また近年は、SNSで商品を紹介する、いわゆる“PR案件”を企業から受け、報酬を受け取る代わりに自身のサイトをリンクしてもらうという一種の取引もあるようです。

こういったケースまでGoogleのアルゴリズムが検知したうえで、スパム判定が下されるのか否かは断言できませんが、構造としては“被リンクの購入”に非常に近いと言えます。

そもそも、被リンクの多いサイトをGoogleが評価しているのは、「多くの人に紹介されるほど、価値のあるコンテンツだ」と認めるに値するためです。

つまり、「多くのページから外部リンクを獲得している」という状態になることを目標とすると、本末転倒になってしまいます。

大切なのは、一人でも多くのユーザーに「価値のあるコンテンツだ」と感じさせ、本人の意思でリンクを設置してもらうことです。

参照:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

⑥スパムコメントの投稿

コメント投稿機能のある外部のサイトに、自身のサイトのリンクを挿入したコメントを投稿すれば、結果的には外部のサイトから自身のサイトがリンクされている状態になります。

この仕組みを逆手にとり、外部のサイトに対し無関係なリンクを大量にコメントとして投稿する行為もスパム、つまりブラックハットSEOとなります。

また反対の立場で、自身のサイトにこのようなコメントが大量に投稿され、放置していた場合も、自身のサイトがペナルティの対象となる可能性があるため注意が必要です。

なぜなら、スパムコメントを放置していると「このサイトは無関係なリンクを大量に設置している」と判定されるからです。

このようなスパムコメントの投稿には、Googleがいくつかの対策方法を提示しているため、コメント投稿機能を実装している場合はあらかじめ対策しておきましょう。

参照:サイトまたはプラットフォームでのユーザー生成スパムを防止する – Google検索セントラル

⑦クローキングの実施

ユーザーが目で見る内容と、検索エンジンが認識する内容を意図的に別のものにして、検索エンジンを騙す行為は“クローキング”とよばれます。

たとえば、ユーザーには画像コンテンツを表示しながら、検索エンジンには大量のキーワードが含まれるテキストを認識させるといったものが挙げられます。

このような行為はGoogleが明確にスパムと定義しているため、ユーザーと検索エンジンの双方が認識するコンテンツに齟齬が生まれないよう注意しましょう。

また、ユーザーが最初にアクセスしたURLから別のURLに自動で遷移させる行為を“リダイレクト”とよびます。

リダイレクトそのものに違反性はなく、たとえば、サイトを別のアドレスに移転する場合や、複数のページを1つに統合する場合などは正当な理由があるため問題はありません。

しかし、遷移元と遷移先のページの内容がかけ離れており、ユーザーのニーズと合致しないページにリダイレクトする場合にはクローキングだと判断される可能性があります。

参照:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

悪意のある動作を伴うページの作成ももちろんNG

クローキングはユーザーと検索エンジンの両方を騙す手法ですが、当然、ユーザーだけを騙すこともしてはいけません。

たとえば、以下のように、ユーザーの意図に反した動作をするページはGoogleでスパムと定義づけられています。

Webサイトにおける“悪意のある動作”の一例

- ユーザーがクリックした箇所とは別の箇所がクリックされたことになるよう操作する

- ユーザーが意図しないファイルをダウンロードさせる

- ユーザーが利用しているブラウザのホームページや検索設定を無断で変更する

特に、2つ目と3つ目は“マルウェア”とよばれ、ユーザーの利用している端末に悪影響を及ぼす、非常に悪質な行為として問題視されています。

参照:Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー – Google検索セントラル

ブラックハットSEOの登場から取り締まりまでの歴史

ここまでで、ブラックハットSEOの代表的な手法とともに、いずれも現在は取り締まられているためペナルティの対象となることをお伝えしてきました。

では、ブラックハットSEOはどのような経緯で生まれ、そして現在に至るのでしょうか?

ブラックハットSEOの歴史を簡単にお伝えします。

2000年:Googleの日本語対応の開始とブラックハットSEOの氾濫

Googleは、2000年に日本語の検索に対応を開始しました。

ほどなくして「被リンクの多いページや、特定の単語の登場頻度が高いページが上位に表示される」とユーザーが気付き、ブラックハットSEOが横行するようになります。

日本におけるGoogleのサービス提供開始とブラックハットSEOの誕生は、ほぼ同タイミングというわけです。

2003年:フロリダアップデートによるキーワード乱用の規制

特定の単語を多用した低品質なサイトを取り締まるため、Googleは2003年に “フロリダアップデート”を実施しました。

フロリダアップデートによって、ページのタイトルと一致しないキーワードを多用しているサイトや、意味のない単語を詰め込んだサイトの評価が落ちるようになりました。

これが、Googleが最初に実施した重要なアップデートです。

2011年:パンダアップデートによる低品質なコンテンツの規制

Googleが実施したアップデートのなかでも特に有名なのが、2011年に実施されたパンダアップデートです。

パンダアップデートでは、コンテンツの「質」に着目し、ワードサラダをはじめとする、ユーザーにとって価値のない低品質なコンテンツが取り締まられるようになりました。

2012年:ペンギンアップデートによるスパム行為の規制

ブラックハットSEOの大半を占めるスパム行為は、2012年から2016年までのあいだに実施されたペンギンアップデートによって取り締まられました。

被リンクの購入やスクレイピングサイトといったスパム行為を行っているサイトの評価が下がり、品質の高いサイトが上位化されるようにアルゴリズムの変更がなされました。

ホワイトハットSEOとは

ホワイトハットSEOとは、検索エンジンを騙すようなことをせず、検索エンジンとユーザーの双方にとって良質なコンテンツを作成するSEOの施策をさします。

Googleが公開しているガイドラインに従って検索エンジンに最適化したうえで、検索エンジンのことだけでなくユーザーのニーズにも沿っているコンテンツを作成する、ということです。

これまでに紹介してきたブラックハットSEOは、いずれもその場しのぎの施策で検索エンジンを騙して、無理やり検索順位を上げるものばかりでした。

そのような不正行為をせず、検索エンジンと正面から向き合い、ユーザーのためになるコンテンツを作成することがホワイトハットSEOです。

ホワイトハットSEOに該当するSEOコンテンツ

「ホワイトハットSEOをやるには、つまりブラックハットSEOをやらなければいい」とお考えの方もいるのではないでしょうか?

それは間違いではありませんが、完全に正解とも言えません。

なぜなら、ブラックハットSEOを行わないのは当然のことで、そのうえで検索エンジンとユーザーを意識した施策を実行する必要があるためです。

たとえば、以下で紹介する3つのポイントを押さえることが望ましいです。

①ユーザーの検索意図(=ニーズ)に沿った内容である

基本中の基本と思われるかもしれませんが、そのキーワードで検索したユーザーに求められている情報を、適切に提示することは、ホワイトハットSEOにおいて欠かせません。

たとえば、「ブラックハットSEO ホワイトハットSEO」で検索してこの記事を読まれている方は、「両者の概要や違いを知りたい」と思いながら検索されたのではないでしょうか。

このようなユーザーのニーズをくみ取ることができずに、無関係の話題ばかりを取り上げてしまっては、上位化は難しいでしょう。

また、ユーザーが知りたい情報のボリュームが少なく、疑問を解決しきれない場合も同様です。

いたずらにキーワードを連呼したり、上位化している競合サイトの内容をただ真似たりするだけでは意味がありません。

「なぜユーザーはそのキーワードで検索しようと思ったのか」「それを検索して何を知りたいのか」まで考えたうえで、ユーザーのニーズを満たせるコンテンツを作成しましょう。

SEO対策で重要な“検索意図”についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

②ページの内容を齟齬なく検索エンジンに伝えられている

検索エンジンのアルゴリズムはアップデートを重ね、ブラックハットSEOがまん延していた従来と比べると、ずいぶんと正確にページの内容を認識できるようになってきています。

とはいえ、検索エンジンは人間ではないため、ページの内容を人間とまったく同じように認識することはまだできないのも実情です。

そのため、コンテンツに適宜手を加え、検索エンジンに「このページのこの箇所には、こんな内容が書いてありますよ」と示してあげる必要があります。

具体的には、以下の作業を実施するとよいでしょう。

ホワイトハットSEOで適宜行いたい作業

- タイトルや見出し、本文にキーワードを含める

- 画像に代替テキストを記述する

- リンクには適切なアンカーテキストを記述する

以下にて、詳細を解説します。

タイトルや見出し、本文にキーワードを含める

タイトルタグは、「このページはこんな情報を扱っています」ということを示すタグですので、見出しや本文と同様にキーワードを忘れずに記述したいところです。

ただし、ここで注意したいのは、あくまでも適切な量・適切なタイミングでキーワードを含めるということ。

必要以上にキーワードを盛り込んではブラックハットSEOとなってしまうため、キーワードの使用頻度は意識しすぎず、情報を簡潔にまとめましょう。

また、キーワードを決める際は検索クエリを読み解くことが重要です。検索クエリについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:検索クエリとは?キーワードとの違いや分析と活用方法を徹底解説

画像に代替テキストを記述する

検索エンジンは、画像の内容を人間と同程度に認識することができません。

そのため、画像タグには“alt属性”とよばれる項目を設定し、画像の内容をできるだけ詳細に説明するテキストを記述しましょう。

alt属性について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

リンクには適切なアンカーテキストを記述する

リンクを設置する際は、アンカーテキストを適切に記述することも大切です。

アンカーテキストとは、クリックするとリンク先に遷移できるテキストのことです。

『ランクエスト』内のほかの記事から、この記事にリンクする際を例に挙げてみましょう。

「詳細はこちら」のように、簡素すぎる内容では、検索エンジンに内容が伝わりません。

「ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違い」とアンカーテキストを設定すると、遷移先の記事の内容を適切に検索エンジンに伝えられます。

③外部サイトからの良質なリンクを獲得している

検索エンジンの評価軸のひとつに「他者から一定の評価を受けているページである」というものがあります。

では、検索エンジンはどのように他者からの評価を判断しているのでしょうか?

答えは、被リンクの数です。

Googleにおける上位化の基準は、幾度とないアップデートの過程で変化していますが、被リンクについては変わらず指標として掲げられています。

そしてだからこそ、付け焼き刃の施策で自動生成コンテンツを用いて被リンクを自作自演したり、被リンクを購入したりといったブラックハットSEOが横行したという背景もあります。

そのような不正なリンクは取り締まるようにアルゴリズムのアップデートがなされていますが、良質な被リンクは今でも評価の対象です。

以下の条件に該当すれば、“良質な被リンク”だと言えます。

良質な被リンクの条件

- 購入した被リンクではない

- 関連性の高いサイトから、自然な文脈で紹介されている

このような条件を満たすためには、関連性の高いサイトの運営者から「リンクする価値のあるコンテンツだ」と評価してもらう必要があります。

一朝一夕では実現は難しいため、長期的に向き合うことになりますが、「急がば回れ」だととらえて、評価に値するユーザーファーストなコンテンツを育てていきましょう。

ホワイトハットSEOには必須のGoogle公式ガイドライン3選

ホワイトハットSEOを実現するには、Googleの理念に沿っていることが求められます。

そこで、以下ではSEO対策において重要な指針となる、Googleの公開している3つのガイドラインを紹介します。

①検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド

『検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド』は、SEO対策を行ううえでの基本的な技法がまとめられているガイドラインです。

用語集に始まり、ご自身のサイトをインデックスに登録するための手順から優良なコンテンツの基準、またSearch Consoleを使ったモニタリング方法まで、SEO対策に必要な知識が網羅されています。

Googleは、1位を獲得するための具体的な手法は秘匿していますが、このガイドに沿ってSEO対策を行えば、1位に近づける可能性が非常に高くなる、と考えてよいでしょう。

②Google検索の基本事項(旧Webマスター向けガイドライン)

『Google検索の基本事項』は、主にブラックハットSEO、言い換えるとスパムに該当する手法について解説しているページです。

また、SEO対策において影響の大きい施策への言及もあります。

ちなみに、2022年10月までは『Webマスター向けガイドライン』という名前でしたので、この名前でなら聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

③Google検索品質評価ガイドライン

上記2つのガイドラインとは異なり、『Google検索品質評価ガイドライン』はWebページではなくPDF形式で公開されているデータです。

Googleのスタッフが検索品質評価を行う際に使用する業務マニュアルであり、“一般公開されているGoogleの内部資料”という位置づけにあります。

そのため、全ページが英語で書かれており、一読しただけでは内容を理解することは難しいかもしれません。

内容としては、検索ユーザーのニーズをくみ取るためのポイントや、ページの品質を評価するうえでの基準などが主です。

なお、検索品質評価ガイドラインの内容に更新があれば『Google検索セントラル ブログ』にてリリースがあり、こちらは日本語で要点がまとめられています。

効果的なSEO対策5選|現役SEOコンサルタントが実例とともに解説!

ここからは、『ランクエスト』のSEOコンサルタント・窪田が、弊サービスでの実例とともに効果的なSEO対策を紹介いたします!

もちろん、ホワイトハットSEOの考え方に基づいて実施した施策ばかりですので、ご自身のSEO対策にぜひお役立てください。

事例①高品質なコンテンツの作成

SEOの基本でもあるコンテンツの作成において、弊社では常に高品質を心がけております。

SEOでは、Googleが提唱している「E-E-A-T」とよばれる指標があり、高品質なコンテンツを作成するにはE-E-A-T、つまり「独自性」「専門性」「権威性」「信頼性」の4つを満たすことが大切です。

たとえば、構成案を作成する段階では、想定ユーザーの検索意図を深掘りして、競合他社にはないトピックの見出しを追加しております。

こうすることで独自性を出すことができるだけでなく、ユーザーのニーズを満たすことにもつながります。

その後、作成した構成をもとに弊社のライティングチームがコンテンツを執筆。

原稿が完成したら、お客様に内容をご監修いただくことで、専門性や権威性を担保しております。

また、より独自性を出すために、コラム内で導入事例を紹介することや、専門性を高めるために、関連性の高いYouTube動画やSNS投稿のリンクを挿入することもございます。

このように、『ランクエスト』ではSEOコンテンツひとつとってもさまざまな工夫を行っていますが、上記はあくまでも一例です。

弊社コンサルティングチームではE-E-A-Tを担保するための戦略を日々ディスカッションし、効果があると考えられるものは積極的に取り入れております。

E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、以下の議事をご覧ください。

関連記事:E-E-A-Tとは?Googleで重視される理由とSEOにおける対策方法を解説

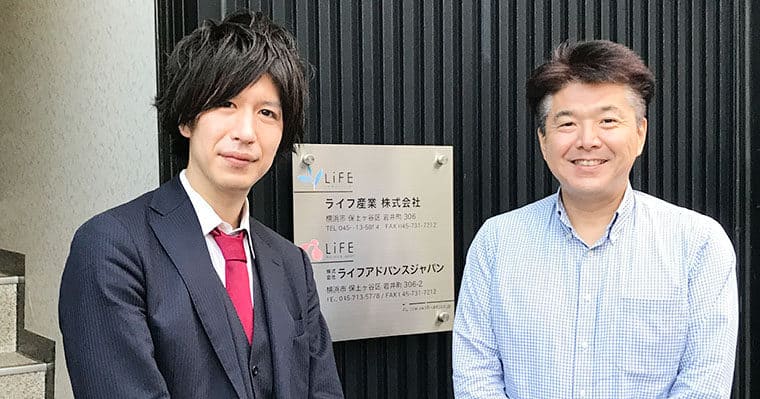

事例②特別コンテンツの制作

弊社では、通常のSEOコラム記事とは別で「特別コンテンツ」としてインタビュー記事を作成させていただくこともございます。

ChatGPTをはじめとするAIツールを用いて誰でも容易に文章を作成できるようになった現在では、AIには書くことのできない、独自性があるコンテンツが評価される傾向にあります。

そんな独自性を出すうえで大切なのは、一次情報です。

「どのような体験をしたのか」

「どのように感じたのか」

「結果、どうなったのか」

といった、その方しか持っていない情報をインタビューしてコンテンツを作ることで、より情報量が多く、なおかつ独自性の高いものとなります。

専任のコンサルタントが、お客様のサービスや業界についてしっかりと理解したうえで、インタビュー記事の構成を作成します。

構成を作成する際のポイントは、お客様のサービスのペルソナを考えながら進めることです。

そして構成ができたら、お客様にインタビューを行います。

ご時世柄もあり、オンラインでのインタビューが多いですが、ときにはオフラインでお客様のもとにお伺いすることもございます。

目の前にいらっしゃる、その方の表情や姿勢、雰囲気などから、サービスへの想いやお客様ご自身の魅力といった何よりの一次情報が伝わるからです。

その後、実際にお伺いした内容をライティングチーム所属のプロライターが原稿にまとめて完成です。

事例③クローラビリティの向上

クローラビリティとは、『クローラー』とよばれる検索エンジンのロボットに、ページを見つけてもらいやすくするための施策をさします。

なぜ、ページを見つかりやすくする必要があるのかというと、できるだけ早い段階で検索エンジンにページの存在を認知させ、中身を正確に理解してもらう必要があるからです。

せっかくページをアップしても、クローラーに見つけてもらわなければGoogleの検索結果に表示されません。

昨今は、多くの企業・個人がWebサイトを立ち上げ、ページが乱立するようになりました。1日にクローラーが巡回するページは数億にものぼるそうです。

弊社では、クローラビリティの向上のために、主に以下の施策を行っています。

クローラビリティを向上させる施策の一例

- 内部リンクの差し込み

- Googleサーチコンソール上でのサイトマップ.XMLの送信

- サイトマップ.XMLに対象となるページの追加

内部リンクとは

内部リンクとは、Webサイトのページ同士をつなぐリンクのことです。

「関連記事はこちら」といったように、同じサイト内でほかのページに誘導するリンクを見たことはないでしょうか?

Googleのクローラーは、このリンクをたどってWebサイトをクロールします。

そのため、クローラーをスムーズに巡回させるには、内部リンクを積極的に設置することが大切です。

ただし、「内部リンクをとにかく入れよう」という考えは意味をなさないため、常に必要性を考えたうえで適切な頻度・箇所で内部リンクを設置するようにしています。

内部リンクについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

サイトマップ.XMLとは

サイトマップ.XMLは、検索エンジンに対しWebサイトの内容をすべて知らせるために記載したデータのことです。

検索エンジンは、サイトマップ.XMLに記述されている内容を参考にしてWebサイトをクロールします。

そのため、新しいページがアップされたらサイトマップ.XMLにページの情報を追記し、検索エンジン側に「ページを追加しました」という旨を伝える必要があります。

新しいページをより早くGoogleにインデックスさせ、検索結果に表示させるには、サイトマップ.XMLへのいち早い記載がものを言うのです。

事例④モバイルフレンドリー対策

現代では、PCよりもスマートフォン(SP)を使ってサイトを閲覧する方が多くなっているため、スマートフォンユーザーのためにページを最適化することも欠かせません。

特にページの見やすさ、文章の読みやすさは大切です。

たとえば、フォントのサイズが小さかったり、一文が長すぎたりすると読みにくさを覚えますよね。

弊社では、ページをアップする際に、PCとスマートフォンの両方で必ず実機チェックを行っております。

その際には、読みにくさはないか、また改行が正しく反映されているかなどもチェックしており、常にユーザー視点に立って、ページを見ることを意識しています。

事例⑤ユーザビリティを考慮したサイトリニューアル

弊社では、ユーザーの使いやすさを考慮してTOPページの改修を提案することがございます。

Googleが公開している、いわば経営理念ともいえる『Googleが掲げる10の事実』のひとつに、「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」といった記述があります。

これはつまり、ユーザーのことを第一に考えるべきだ、ということです。

そのため、TOPページの改修は「ユーザーが使いやすいサイトにすること」を目的として実施しております。

たとえば、最近ではTOPページにグローバルナビゲーションが設置されていない案件がありました。

そこで、まず提案したのが「グローバルナビゲーションを設置して、ユーザーの利便性を上げていこう」というものです。

結果、お客様にもご納得いただき、改修することとなりました。

弊社では、常にユーザビリティを念頭に置きながらSEO施策を実施しております。

ホワイトハットSEOの本質を理解し、ユーザーと検索エンジンの双方に向き合った施策が大切

今回は、ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いから、両者の具体的な定義、また効果のあるホワイトハットSEOの施策まで、網羅的に解説いたしました。

貴社のSEO施策を考えるうえでの一助となりましたでしょうか。

ブラックハットSEOは、かつて横行した検索エンジンを欺く手法です。

一時はトレンドとなったものもあるため、もしかすると過去に取り入れられたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし現在では、いずれもGoogle側でスパムと認定されており、検索エンジンのアップデートによってペナルティ対象となっています。

上位化を目指すのであれば、本記事で紹介した事例を参考に、真にユーザーファーストなホワイトハットSEOを実施しましょう。

『ランクエスト』では、今回取り上げた5つの事例以外にも、さまざまなSEO施策を行っております。

自社のSEO対策に限界を感じられている方は、ぜひ一度私たちにご相談ください!

また、当サイトではほかにも、SEOのプロが本格監修したコラムを多数掲載しております。

SEOに関する知識を深めたい方は、ほかの記事もご覧ください。