コンテンツSEOとは、Webサイトの文章や画像などのコンテンツを通じて検索エンジンで上位表示を狙う手法です。適切な対策を講じることで、アクセス増加やCVRの向上などにつながります。

しかし、コンテンツSEOの概要や進め方を深く理解できていない方もいるでしょう。

そこで本記事では、コンテンツSEOの手順や注意点を詳しく解説します。SEO施策に悩みを抱えるWeb担当者はぜひ参考にしてください。

目次

今すぐ無料で、

あなたのSEO対策費用を

シミュレーション!

簡単な質問に答えるだけで、

最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を

行ったことはありますか?

コンテンツSEOを行う前に理解しておきたい「SEO」とは

コンテンツSEOについて説明する前に、まず「SEO(検索エンジン最適化)」の基本定義を押さえておきましょう。

SEO(Search Engine Optimization)は日本語で「検索エンジン最適化」と訳されます。

Google に正しく評価されるサイトを構築し、ユーザーに向けた良質なコンテンツを届けるための施策を行うというものです。

SEO対策は、大きく以下の2つの領域に分けられます。

| 領域 | 特徴 | 主な施策 |

| コミュニケーション領域 | 良質なコンテンツをユーザーのために届ける | ・キーワード選定 ・コンテンツ作成 ・コンテンツのリライト・メンテナンス |

| 技術領域 | Googleに正しく評価されるための技術的な対応 | ・サイト構造の最適化 ・構造化データの実装 ・内部リンクの整備 ・読み込み速度の向上 |

良質なコンテンツを作成するコンテンツSEOは、コミュニケーション領域に該当します。

コンテンツSEOとは?

コンテンツSEOは、質の高いコンテンツを継続的に投稿し発信して積み上げることでGoogelやYahoo!などの検索エンジンで上位化を行い集客を狙う手法です。

コンテンツSEOは、SEO(Search Engine Optimization、検索エンジン最適化)対策の一種です。

現代のWebマーケティングでは、コンテンツSEOの理解と実施を無しに、検索エンジン経由での効率的は集客を行うことは困難であるとも言われています。

コンテンツSEOでは検索キーワードに応じて、受け皿となるコンテンツ(ページ)を作成・整備することで、アクセス数の増加を目指します。

現在のSEOは、コンテンツの質とユーザー体験の高いサイトが優先的に評価される仕組みになっています。

そのため、内部構造を最適化するテクニカルなSEO施策だけでは、上位表示は困難です。

ユーザーにとって有益であると同時に、情報の質が高いコンテンツを作成する必要があります。

コンテンツSEOは、検索をタッチポイントとしたコンテンツマーケティングの手法

「コンテンツSEO」という言葉は、企業やメディアによって定義が異なる場合があります。

しかし基本的な考え方は「検索をポイントとしたコンテンツマーケティング」です。

そもそもコンテンツマーケティングとは、ユーザーが有益と感じる情報をメディア側で発信して繋ぎ、ユーザー決定に影響を与えるWebマーケティング手法の1つです。

コンテンツSEOとコンテンツマーケティングを同じと考えている方もいますが、あくまでコンテンツSEOはコンテンツマーケティングの一部という位置づけになります。

コンテンツマーケティングとの違い

コンテンツSEOとコンテンツマーケティングは、意味や目的が異なります。

コンテンツマーケティングは、記事や動画などのコンテンツを使ってコンバージョンの獲得につなげる施策です。対してコンテンツSEOは、検索エンジンで上位表示をして、サイトへのアクセス数を増やすための施策です。

コンテンツSEOは集客が目的なので、コンテンツマーケティングの一部と捉えることもできますが、「コンテンツSEO=コンテンツマーケティング」ではありません。コンテンツマーケティングはSEO以外も目的に含むので、混同しないよう注意しましょう。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?特徴や始め方を徹底解説

テクニカルSEOとの違い

テクニカルSEOとコンテンツSEOの違いはターゲットです。テクニカルSEOはGoogleやYahoo!などの検索エンジンをターゲットにしたSEO施策であるのに対し、コンテンツSEOはユーザーをターゲットにしたSEO施策です。

テクニカルSEOがうまくいけば検索上位に表示されるため、効果がわかりやすいメリットがあります。対してコンテンツSEOには明確な評価基準が存在せず、効果がわかりにくいのが難点です。

テクニカルSEOとコンテンツSEOは、どちらを優先すべきかが問題ではありません。アクセス増加やCVRの向上などにつなげるには、どちらも同時にバランスよく実施する必要があります。

コンテンツSEOが注目されている理由

コンテンツSEOが注目を浴びるようになったのは、2012年頃からです。

本項目では、それ以前のSEO対策の移り変わりについて紹介します。

SEO対策の歴史【ブラックハットSEO】

2012年以前のSEO対策といえば現在のようなコンテンツSEOが主流とされたものと違い、ユーザー満足度を度外視した「小手先のテクニック」を行う事が主流でした。この小手先のテクニックをブラックハットSEOと呼びますが代表的な施策として以下のような物が挙げられます。

【代表的なブラックハットSEO施策】

・キーワードスタッフィング:ページのコンテンツやメタタグに不自然に大量のキーワードを詰め込む手法、並びにワードサラダなどコンテンツを水増しする手法。

・コピーコンテンツ:他サイトやページの内容をそのままコピーして掲載あるいは、無断転用する手法。

・隠しテキストや隠しリンク:白背景に白文字で対策KWを書き込むなど、ユーザーに見えない形で、検索エンジン向けにコンテンツやリンクを埋め込む手法。

・クローキング:検索エンジンにはキーワード詰め込みのページを見せ、ユーザーには通常のページを表示する手法。

・リンクファーム:大量のリンクを人工的に生成して、特定のサイトへの関連性を度外視したリンク増加により評価を不正に高める手法。

・スパムコメント:ブログや掲示板に自分のサイトへのリンクを大量に投稿する手法。

これらの施策はどれも昨今推奨されている、ユーザーにとって本質的に役立つ情報を網羅していく発想とは逆の、Googleを中心とした検索エンジンをどのように騙して対策サイトの順位を上位化できるかを考える対策でした。

オリジナリティの高いコンテンツを量産するのに比べて、被リンクを買う、他社サイトのコンテンツを盗用するなどの施策は手っ取り早く成果が出るという謳い文句で、ブラックハットSEOを行う業者は乱立し、その結果品質の低いページが検索上位を独占する事になりました。

検索ユーザーにとっても利便性が著しく悪化し、GoogleとしてもブラックハットSEOをやめるようにWEBサイト運営者へアナウンスを行い、アルゴリズムのアップデートにてブラックハットSEOを実施するサイトを排他するペナルティを実施する事になりました。

代表的なアップデートが、ペンギンアップデートとパンダアップデートと呼ばれます。

ペンギンアップデートは被リンクを大量に設置するサイトを見分け、ペナルティを与えるもの。

パンダアップデートでは他社サイトから盗用した記事、コピーコンテンツを見抜きペナルティを与えるないし、また低品質なページを検出し検索順位を低下させるものです。

これらのアップデートの名前に動物のペンギン、パンダが用いられた由来は「サイトの白黒をはっきりさせる」というコンセプトによって、白・黒の2色で代表的な動物であるペンギン・パンダの名前が使われていると言われております。

ペンギンアップデート、パンダアップデートによって、これまで小手先のテクニックであるブラックハットSEOに依存していたサイトは上位から一気に圏外まで飛ばされるなど、淘汰される事になりました。

この一連の動きの中で、サイトを閲覧するユーザーに対してしっかりと情報を提供していたサイトは上位化し、コンテンツの品質を重視する、昨今のSEOにおける常識が作られました。

現在もGoogleは莫大な投資をしながらアルゴリズムを日々進化させており、良質なページが正しく評価されるようアップデートが繰り返されております。

日本の検索エンジン市場はGoogleとYahoo!がメインとなっておりますが、Yahoo!でもGoogleの検索エンジンを流用している事で、SEOを行う上でブラックハットSEOを用いる事はペナルティリスクを考慮すると避けるべきだと言えます。

現在でも被リンクはSEO上で大切な要素である事は間違いないのですが、獲得する被リンクの質が重要視されております。

未だに人工的に被リンクを増加させる事で検索順位を上げるという営業を行っているSEO会社が存在していると言われておりますが、この記事を通してブラックハットSEOは行ってはいけないという本質的な意味を理解頂けたでしょうか。

多くのWEBサイトオーナーはSEOに課題を感じているからこそ、SEOにおける正しい知識と持ち合わせて業者や、ペナルティリスクを知りながら営業をかける悪質な業者が跋扈していた過去の経緯を踏まえて、今後のSEOでは「本当にユーザーにとって価値のある施策か」という視点で業者選定を行うWEBサイトオーナーの判断が問われるでしょう。

現在のSEO対策の主流【ホワイトハックSEO】

前述したブラックハットSEOと対極にあるSEOという意味で、ホワイトハットSEOと呼ばれるSEO対策が主流になっております。

ホワイトハットSEOの定義としては検索エンジンのガイドラインに従って行われる、倫理的なSEO手法を指し、

サイトに訪問してくるユーザーにとって求めている情報を積極的に発信していく、コンテンツSEOがその代表例です。

前述の通りですが、ブラックハットSEOでは効果がでなくなった事と、WEBサイトオーナーがブラックハットSEOを避けるようになった背景により、現在SEO会社の多くがホワイトハットSEO、コンテンツSEOを主軸とした会社になっております。

ブラックハットSEOで被リンクを張り、高順位を得られた時と比較しますと、コンテンツSEOでは良質なコンテンツを生み出すために労力と時間をかけるものである為、ホワイトハットSEOやコンテンツSEOを行うSEO業者の料金は高額である事が多いです。

よって2012年以前のブラックハットSEO全盛期を知るサイトオーナーがコンテンツSEOを発注検討する際、想定していたSEO費用とのギャップを感じる事も少なくありません。

あわせてコンテンツSEOはコンテンツの品質を担保する為にサイト運営者の情報開示が必須となります。

コンテンツSEOを実施する業者としても、良質なコンテンツを生み出す為、その会社の事業やターゲット、競合他社に対しての差別化ポイント、独自の技術、業界における専門的な知識を深く理解する必要があります。

SEOは発注したらあとは丸投げではなく、SEO業者がターゲットユーザーにとって良質な記事を書いていく為の資料提供や、業界の最新情報の提供、場合によってはSEO業者側は執筆した記事の校閲なども重要だと言えるでしょう。

一例として、工務店のホームページで考えてみますとSEO業者は家を建てるまでの流れや、どのような家がトレンドなのか、またユーザーにとって何が住まい選びのポイントなのかなどはわからないでしょう。

クリニックのサイトを複数SEO担当していたとしても、実際に患者さんに話を聞いている訳でもなく、医療知識があるわけではありません。

本当の意味で良質なコンテンツを作成するには、その業界の事や専門知識、ユーザーの方の悩みがわからないとならないでしょう。

コンテンツSEO自体を行う業者側が前向きに「良い記事を作ろう」と取り組むのは絶対条件として、SEO依頼をしたサイト運営者サイドからも積極的な情報開示を行うようにしましょう。

またコンテンツSEOの費用が高い事で、ブラックハットSEOの方が良いのではないかと考えるサイト運営者も一定数いるかと思いますが、ペナルティリスクを考えると避けるべきです。

コンテンツSEOで取り組んだオリジナリティの高い記事や整備した情報は、WEBサイト内に会社の資産として残り続ける為、長期的な視点で考えるとホワイトハットSEOやコンテンツSEOを中心とした会社に任せる事が推奨されます。

昨今Googleがコンテンツに求める「E-E-A-T」とは

SEOに強いコンテンツを制作するためには、Googleが重視する評価基準を意識することが欠かせません。

その中でも近年「E-E-A-T」は、コンテンツ評価の重要な指標となっています。

2022年12月、Googleはこれまでの「E-A-T」(専門性、権威性、信頼性)に新たに「E」(経験)を追加し、「E-E-A-T」という評価基準を発表しました。

これにより、コンテンツの質を評価する際に「経験」がさらに重要視されるようになりました。

oogle の検索ランキング システムが有益で的確な情報を提供しているか評価する際に使用されるコンセプトで、一般の人が、表示された検索結果で E-A-T(専門性、権威性、信頼性)が示されていると感じるかどうかを評価します。 このたび、検索結果の評価を改善するために、E-A-T に E(経験)を追加しました。つまり、実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。

引用:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加(Google検索セントラル)

https://developers.google.com/search/blog/2022/12/google-raters-guidelines-e-e-a-t?hl=ja

特に、「経験」の追加により、以下のような実体験が織り込まれたコンテンツが評価されるケースが増えています。

・実際に製品を使用したレビュー

・特定の場所を訪れた体験記

・実際の出来事や経験をもとにした情報

状況によっては、関連トピックに深い実体験を持つ人物が作成したコンテンツが、最も高く評価されることもあります。

E-E-A-Tは以下の4つの要素の頭文字をとった用語です。

Experience(経験):実体験に基づく情報が含まれているか

Expertise(専門性):その分野に関する専門的な知識が示されているか

Authoritativeness(権威性):信頼される立場や資格を持つ情報源か

Trustworthiness(信頼性):情報の正確さや信頼性が高いか

これらの要素を意識してコンテンツを制作することで、Googleの評価基準を満たし、検索結果で上位に表示されやすくなります。

「E-E-A-T」を軸に、信頼性と価値の高いコンテンツを目指しましょう。

コンテンツSEOを実践するメリット

コンテンツSEOは検索エンジンで上位表示を狙えるだけでなく、以下のようなメリットもあります。

- アクセスが増加する

- CVRの向上が見込める

- 企業ブランディングにつながる

- Webサイト自体が資産になる

- コストパフォーマンスが高い

- SNSと相性が良い

- コンテンツはWeb上だけでなく、商談や接客、プレゼンなどの場面でも活用できる

- 新聞広告やテレビCM、リスティング広告は時間が経つほど、集客効果が急速に薄れている

- コンテンツSEOは長期間的に集客に貢献し続ける

- リスティング広告や、新聞広告やテレビCMでは高額な料金が継続的に発生する

- コンテンツSEOでは、内製化をすれば人件費以外は無料で集客力を増加できる

- 競合の対策状況やアルゴリズム変更による順位下落によって集客力が落ちる可能性はあるが、コンテンツSEOは安定しやすい傾向になる

- コンテンツSEOはペナルティを受ける可能性がが低く、集客数も安定しやすい

- スモールキーワードは検索回数は少ないものの、検索上位を獲りやすいので着実に集客できる

- コンテンツは顧客育成(リードナーチャリング)を自動で進めてくれる

- ニーズを自覚していない潜在ユーザーとも接点が作れる

- コンテンツSEOは費用を抑えつつ幅広い層との接点を作れる

- 企業ホームページで必要な情報を公開することでお客様対応の手間を効率化

- コンテンツSEOの推進は業務効率化と労働生産性の向上に貢献

- ホームページ内の情報を充実させるほど、プロフェッショナルとしての知識・経験が伝わり信頼感が醸成される

- ブランド価値の向上で受注率アップと競争価格からの脱却

- 外部リンクの獲得

それぞれ見ていきましょう。

アクセスが増加する

コンテンツSEOを実践して質の高い記事を発信し続ければ、検索結果で表示される回数や順位が上がり、アクセスの増加につながります。また、コンテンツSEO施策で得たアクセスは、持続性が高いという特徴があります。

リスティング広告やテレビCMは高い集客力を生み出しますが、一時的なものにすぎません。契約期間が終わり露出が減ると、広告の効力は徐々に失われます。

その点コンテンツSEOは、記事を削除しない限り検索エンジンから集客し続けられます。定期的なメンテナンスや競合の調査は必要ですが、長期的かつ安定的なアクセスが見込めるでしょう。

CVRの向上が見込める

コンテンツを発信すれば、顕在層だけでなく潜在層を獲得できる可能性が高まります。

顕在層とは、自身のニーズを自覚している顧客を指します。求めるものが定まっているため能動的に検索し、該当の製品やサービスに辿り着きます。

一方の潜在層は、自社の製品やサービスを知らない見込み顧客です。自身のニーズや求めるものが定まっていないため、顕在層と同じアプローチ方法では自社製品に辿り着くのは難しいでしょう。

キーワードの範囲を大きく広げてコンテンツを作成すれば、自社を認知していない潜在層にも訴求できます。埋もれているニーズを掘り起こすことで、CVRの向上が見込めるでしょう。

関連記事:CVR(コンバージョンレート)とは?低い原因と改善のための方法を解説

企業ブランディングにつながる

特定のテーマに絞ったコンテンツを発信し続けることは、企業ブランディングにもつながります。

自社の取り扱う商材に関連するコンテンツを作成し、継続的に発信することで、該当のジャンルにおいて認知度が高まります。

Webサイト自体が資産になる

作成したコンテンツは、自身で削除しない限り資産として残り続けます。

施策に費用がかかったとしても広告のように掛け捨てにならないので、長期的に見るとコストパフォーマンスが高いです。

コストパフォーマンスが高い

コンテンツSEOは初動に時間がかかりますが、長期的に見ればコストパフォーマンスが高い集客方法です。

コンテンツが充実していけば検索結果で上位表示されやすくなり、集客力が向上します。上位表示率が上がるほど、コンテンツSEOの費用対効果も高まります。

コンテンツ制作は無料で始められるので、社内で更新できれば高額な費用はかかりません。コンテンツ制作を外注する場合でも、必要なのは最初の作業費のみです。

関連記事:【失敗しない】SEO対策を外注へ依頼する前にぜひ知ってほしい内容を徹底解説

SNSと相性が良い

コンテンツSEOは、Googleなどの検索エンジンからの集客効果が高いだけでなく、SNSで拡散されやすいというメリットもあります。

良質な情報を発信するために作成されたコンテンツは、Facebookの「いいね!」やTwitterの「リツイート」を得やすく、SNSでのシェアを大切にさらに多くの人に届く可能性があります。

特に話題性の高いコンテンツはSNSとの相性が良いため、短期間で爆発的に拡散されることも珍しくありません。

また、新しいコンテンツを公開した際にSNSで紹介するのはもちろん、過去のコンテンツも数ヶ月から半年ごとのサイクルで再投稿することで、SNSのネタ切れを防ぎつつ、継続的に関心を引き続けることができます。

このように、SNSとの相性の良さからも、ブラックハットSEOよりコンテンツSEOが圧倒的に効果的な手法と言えます。

SNSで多くの人に拡散されれば、今まで自社の商品やサービスを知らなかったユーザー層にもアプローチが可能です。

関連記事:SNSがSEOに与える影響とは?注意点や効果を得る方法を解説

コンテンツはWeb上だけでなく、商談や接客、プレゼンなどの場面でも活用できる

作成したコンテンツは、Web上での集客だけでなく、商談や接客、プレゼンなどのオフラインの場面でも活用できます。

例えば、コンテンツの内容をもとに会社案内パンフレットや商品カタログを作成すれば、商談時の提案資料として効果的に利用できます。

このように、一つのコンテンツを多目的に展開することで、オンラインとオフラインの両方でその価値を最大限に引き出すことが可能です。

新聞広告やテレビCM、リスティング広告は時間が経つほど、集客効果が急速に薄れている

新聞広告やテレビCM、リスティング広告などの広告媒体は、発信直後に大きな集客効果を生むものの、時間が経つにつれてその効果が急速に薄れていくという特徴があります。

たとえば、新聞広告やテレビCM、折り込みチラシは、短期間で目を引きやすい一方、継続的な効果は期待しにくいです。

同様に、リスティング広告もクリックされるたびに費用が発生し、広告費をかけるのをやめてしまうと瞬時に集客が止まります。

これに対し、コンテンツSEOを含むSEO対策全般は、集客効果が持続する点が大きなメリットです。

一度作成したコンテンツは、時間が経っても検索エンジンを通じて見込み客を集め続けるため、長期的な集客戦略として非常に優れています。

コンテンツSEOは長期間的に集客に貢献し続ける

一度公開したWebコンテンツは、自ら削除しない限り、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンを通じて継続的に見込み客を集め続けます。

これに対して、新聞広告やテレビCM、リスティング広告は短期的な効果が特徴で、いわば100m走のような短距離走に例えられます。

一方、コンテンツSEOはフルマラソンを走り抜くような長期的な戦略です。

時間が経っても価値が色あせず、安定して集客を生むコンテンツは「エバーグリーンコンテンツ」と呼ばれます。

コンテンツSEOでは、この「エバーグリーンコンテンツ」の作成を目指すことが重要です。

リスティング広告や、新聞広告やテレビCMでは高額な料金が継続的に発生する

リスティング広告では、クリックされるたびに費用がかかり、特に競争の激しいキーワードでは、1クリックで数千円のコストがかかることもあります。

さらに、新聞広告やテレビCM、折り込みチラシといった広告も、大規模な予算が必要です。

たとえば、全国紙に新聞広告を掲載する場合、最小サイズの広告枠でも200万円以上のコストがかかり、テレビCMでは15秒の放送1回で80万~200万円程度の費用が必要とされています(代理店手数料や映像制作費は別途発生)。

このように、どの広告媒体も利用するためには一定の予算が必要で、予算がなければ集客することは難しいのが現実です。

コンテンツSEOでは、内製化をすれば人件費以外は無料で集客力を増加できる

コンテンツSEOは、コンテンツを内製する場合は人件費以外のコストがかからず、無料で集客力を高めることが可能です。

CMSを利用すれば、社内で簡単にページを追加でき、広告費を必要としない点も魅力です。

企業ホームページがあり、社内で更新作業ができる環境さえ整っていれば、コンテンツSEOは無料で始められます。

また、プロにコンテンツ制作を依頼した場合でも、費用が発生するのは最初の制作費だけで、その後の継続的なコストはかかりません。

このように長期的に見ると非常にコストパフォーマンスが高い点が、コンテンツSEOの大きなメリットの一つです。

競合の対策状況やアルゴリズム変更による順位下落によって集客力が落ちる可能性はあるが、コンテンツSEOは安定しやすい傾向になる

コンテンツSEOは長い期間集客力を一定維持できるという点が特徴として挙げられますが、検索順位が下がることで集客力の低下が起こる可能性があります。

特に、競合サイトの増加やGoogleのアルゴリズム変更により、収集客数が減らすリスクは否定できません。

しかし、人工的な被リンクに依存したブラックハットSEOと比較すると、コンテンツSEOは圧倒的に安定した収集客効果を発揮します。

そのため、長期的な視点で見ると、コンテンツSEOは信頼性集客の安定性が高い施策をといえます。

コンテンツSEOはペナルティを受ける可能性がが低く、集客数も安定しやすい

コンテンツSEOは、Googleなどの検索エンジンを欺くような手法を使わず、有益なコンテンツの作成に注力するため、アルゴリズムのアップデートによるペナルティを受けるリスクが低いという特徴があります。

さらに、使用するSEOキーワードが多様であるため、特定のキーワードに依存することなく安定した集客を実現できます。

この2つの強みが、コンテンツSEOを長期的な集客戦略として効果的なものにしています。

スモールキーワードは検索回数は少ないものの、検索上位を獲りやすいので着実に集客できる

スモールキーワードは、複合キーワードやニッチなキーワードを指し、検索回数自体は少ないものの、検索上位を狙いやすいため、着実な集客が可能です。

例えば、「渋谷 沖縄料理 個室」や「横浜市 整骨院 ぎっくり腰」といった具体的なキーワードがスモールキーワードに該当します。

これらは検索ボリュームこそ大きくありませんが、競合ページが少ないため、比較的検索順位を上げやすいという大きなメリットがあります。

具体例を挙げると、「渋谷 沖縄料理 個室」の検索結果は404,000 件程度ですが、単独キーワード「イタリアン」では約4,070,000 万件と膨大になります。

スモールキーワードを使えば、競合数を10分の1に減らせるため、検索結果の10位以内に入る確率が大幅に向上します。

さらに、スモールキーワードは検索内容が具体的な分、検索ユーザーの購買意欲やニーズが高い傾向にあります。

そのため、こうしたキーワードで集客したユーザーは、自社の商品やサービスとの適合率が高く、お問い合わせや来店といったCV(コンバージョン)につながる可能性も高くなります。

このように、スモールキーワードを活用することで、効率的に集客を増やし、成果を上げることができます。

コンテンツは顧客育成(リードナーチャリング)を自動で進めてくれる

公開したコンテンツは、顧客(育成リードナーチャリング)を自動で進められ購入を促す効果が期待できます。

例えば、「SEO対策は費用が高いからやらない」と考えている潜在顧客に対して、「同じ業界のSEO対策実施率や」 「期待される費用対効果」となどの情報提示すれば、顧客の意識を大きく変える可能性があります。

このように、顧客の興味や意識を育てていくプロセスは、Webマーケティングにおいて「リードナーチャリング(Lead Nurturing)」と呼ばれます。

顧客の心理的な段階に合わせたコンテンツをホームページに整備することで、「集客⇒育成⇒クロージング」の流れを効率よく自動化することが可能です。

なお、顧客の心理的なステップを整理した「カスタマージャーニーマップ」を作成しておくと、どのようなコンテンツを準備すべきかが明確になります。

計画を立てる際に作成しておくとより効果的です。

ニーズを自覚していない潜在ユーザーとも接点が作れる

従来の広告媒体である新聞広告や折り込みチラシ、テレビCMでは、基本的に商品やサービスへのニーズをすでに認識しているユーザーにだけしかアプローチできません。

まだニーズを認識していない潜在顧客と接点を作ろうとすると、上記のような広告では配信規模の拡大に比例して広告費が上がります。

この結果、ROI(Return On Investment投資対効果)が低下し、最悪の場合赤字になるリスクがあります。

このように、従来型の広告手法には、接点を作れる顧客層の限界とコストの増大という課題があります。

コンテンツSEOは費用を抑えつつ幅広い層との接点を作れる

コンテンツSEOでは、自社でコンテンツを作成すれば発信費用が発生せず、一度公開したコンテンツは維持費用なしで永続的に公開できます。

潜在顧客の開拓に積極的に取り組むことが可能です。

潜在顧客を獲得するための有効な手段として挙げられるが、知識・教育系のコンテンツです。

このタイプのコンテンツは、商品やサービスを直接売り込むのではなく、自社の事業に関連する情報やノウハウをユーザーに提供することを目的としています。

知識・教育コンテンツ系は、売り込み型のコンテンツに比べてはるかに広い層との接点を持つことができます。

これにより、商品やサービスに関心を持つ層だけでなく、まだニーズを存在していない潜在顧客ともつながることができ、長期的な集客効果を期待できます。

このようなアプローチは、実現広告では得られない信頼感を得ることにもつながります。

企業ホームページで必要な情報を公開することでお客様対応の手間を効率化

企業ホームページにユーザーが必要とすつ情報を公開しておくことで、顧客対応の手間を大幅に軽減することができます。

コンテンツSEOでは、訪問者に必要な情報を提供することで顧客を自動的に教育(リードナーチャリング)する役割を果たします。

この仕組みにより、営業担当者や販売員がすべての情報を一から説明する必要がなくなり、業務負担が軽減されます。

また、来店や電話でのお問い合わせをするお客様も、事前にホームページで情報を確認してから行動を起こすため、相談や質問の内容が具体的になり、契約や購入の意思決定がスムーズになります。

Googleの調査によると、現代の顧客の80%以上がや商談前にネットで収集した情報をもとに、購入する商品やサービスを決定しています。

この現象は「ZMOT(Zero Moment Of Truth)」 )」理論と呼ばれ、オンラインでの情報提供が顧客獲得において大きなアドバンテージとなることを示しています。

ホームページ上で充実した情報を提供することは、顧客の信頼を考えるだけでなく、意思決定を後押しし、企業の競争力を高める重要な戦略となります。

コンテンツSEOの推進は業務効率化と労働生産性の向上に貢献

コンテンツSEOの活用は、社員の業務効率化や労働生産性の向上にも大きく寄与します。

営業担当者や販売員は休息が必要なものの、企業のホームページは24時間365日、休むこと商品やサービスのアピールやお客様への情報提供を行うことが可能です。

ホームページ内の情報を充実させるほど、プロフェッショナルとしての知識・経験が伝わり信頼感が醸成される

さらに、充実したコンテンツを企業ホームページ内に増やすほど、訪問者の信頼度が増し、購入・契約につながる確率がアップします。

たとえば、みなさんがSEO対策を検討しているときに、以下のAとBのどちらのホームページに依頼したいと思うでしょうか?

【Aのホームページ】

「対応できる施策」のページに「SEO対策」という一文だけが掲載されている。

【Bのホームページ】

対応できる施策」を紹介する単独ページが用意されているだけでなく、「SEO対策の費用の相場」や「業者を選ぶ際の注意点」などの解説記事が充実している。

解説についても図などを用いて丁寧に説明されている。

Web上の情報だけで判断するなら、Bのホームページに問い合わせると思います。

Bのホームページのほうが積極的に情報発信しているので、実際に案件の相談をした際にも親身になって対応してくれそうという印象を受けます。

現在、働き方改革や労働生産性の向上が求められる中で、コンテンツSEOは業務効率を高める1つの方法としても活用できます。

ブランド価値の向上で受注率アップと競争価格からの脱却

充実したコンテンツは、顧客のロイヤルティ(愛着や信頼感)を高め、受注率の向上に寄与します。

さらに、顧客に「少し高くても、この会社ならクオリティの高い仕事をしてくれそう」という印象を考えることで、価格競争から抜け出し、単価の向上を図ることも可能です。

特にこのようなロイヤルティ醸成の効果は、購入までの検討期間が長く、慎重な判断が求められるBtoBビジネスに関しては多く見受けられます。

企業ホームページでは、プロフェッショナルとしてのこだわりや経験、技術力をしっかりと伝えるコンテンツを整備し、ブランド価値の向上につなげてまいります。

外部リンクの獲得

外部サイトからリンクを貼ってもらう「外部リンク(被リンク)」は、現在でも効果的なSEOの一つとされています。

ただし、Googleの大規模なアップデートにより、売買による不正な外部リンクの取得はペナルティの対象となりました。

そのため、正当な方法で外部リンクを獲得することが重要です。

自然に獲得した外部リンクは、以前と変わらずサイトの評価を高めることになります。

専門性や信頼性の高いコンテンツは、他のサイトからの参照や参照を受けやすく、結果として自然な外部リンクを獲得できる可能性があります。

Googleは自然な被リンクを次のように評価しています。

”4. Web上の民主主義は機能する。 Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがWebサイトに張ったリンクを基準としているからです。”

引用:Google が掲げる 10 の事実(Google)

このように、自然な被リンクはサイトの評価向上に欠かせない要素の1つです。

外部リンクを獲得するためには、優れたコンテンツを地道に、そして継続的に作り続けることが重要です。

質の高いコンテンツを提供することで、他サイトからリンクされる機会が多く、サイト全体の評価を高めることに繋がります。

コンテンツSEOを実践するデメリット

アクセスの増加やCVRの向上などメリットが多いコンテンツSEOですが、以下のようなデメリットも存在します。

- コンテンツSEOは効果が出るまでに時間がかかる

- メンテナンスが必要

- コンテンツ作成には労力と時間が必要

- コンテンツSEOを外注すると費用がかさむ

- 柔軟な体制構築が求められる

順番に解説します。

コンテンツSEOは効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツSEOは、新聞広告やテレビCM、リスティング広告のような短期的な効果を目指す手法ではなく、フルマラソンのように時間をかけて成果を積み上げる長期的な集客戦略です。

そのため、時間のかかる点を考慮しておく必要があります。

成果が出るまでに時間がかかる主な理由は以下の2点です。

検索エンジンの評価に時間がかかる

Googleのクローラーが新しいコンテンツを巡回して情報を収集し、インデックスするまでには数日から数ヶ月を確保する場合があります。

Googleサーチコンソールを活用してクロールを依頼すれば、インデックスの速度を上げることは可能ですが、それでも検索上位に表示されるまでには時間がかかります。

Googleは訪問者数、クリック率、直帰率などのデータを分析しながら検索順位を決定するため、データが蓄積されていない初期段階では上位表示されにくいのが現状です。

コンテンツの多くが検索上位を獲得するまでには2~3ヶ月、場合によっては1年以上かかる場合もあります。

初期段階のコンテンツ数が少ない

コンテンツSEOの効果は、サイト全体のページ数や検索上位を獲得したページ数が多いほど有利です。

初期段階ではコンテンツ数が限られているため、アクセス数が思われないことが一般的です。

特に数ヶ月から半年は、地道にコンテンツを追加してもすぐにアクセス数が大きく増加することはあまり期待できません。

この期間は「我慢の期間」と捉え、継続的にコンテンツを増やしながらサイト全体の価値を高める努力が必要です。

メンテナンスが必要

検索順位は日々変動しているため、定期的にメンテナンスしなければ簡単に下がってしまいます。

新しい情報があれば随時追加する、必要に応じてリライトするなど、コンテンツを常にアップデートし続けましょう。

コンテンツ作成には労力と時間が必要

検索結果で上位を獲得できるような質の高いコンテンツを作成するには、多くの手間と時間がかかります。

とりあえずCMSを使ってページ追加自体は簡単に作れるとしても、コンテンツの企画や原稿執筆には時間と労力が必要です。

接客や営業活動ではお客様ごとに毎回人力で対応する必要がありますが、コンテンツは24時間365日働く営業マンのようにインターネット上でお客様に提案や説明を行い続けます。

そのことから、良質なコンテンツを作成するために時間と労力を費やす価値は十分にあります。

お客様の心に響くコンテンツを作るためには、営業担当者や販売員の実際のトークや経験を参考にしながら進めるとよいでしょう。

コンテンツSEOを外注すると費用がかさむ

コンテンツSEOを外する場合、費用がかかる点に注意が必要です。

月額で20万円以上かかるケースが多く、特に一流のマーケティング会社に依頼する場合、初期費用500万円、月額200万円が必要な場合もあります。

外注の費用例

一般的なSEO業者:月額約20万円でコンテンツプランニングや作成を対応

一流マーケティング会社:初期費用500万円+月額200万円

これらの費用は、コンテンツSEOが手間や専門知識、経験を必要とするためであるため、比較的高価になります。

しかし、中小企業にとっては負担が大きいと感じることもあるでしょう。

注意点としては、コンテンツSEOは外注した場合でも、業者に完全に丸投げすることはできないということです。

クライアント側からの積極的な情報提供を行い、SEO業者からの質問にも回答するなどのコミュニケーションが必要です。

有料なSEO業者は、成果を出すために事前のヒアリングや資料の提供を求めてきます。

仮にSEO対策をすべて外注したとしても、クライアント側も一定の努力と時間を割く覚悟が必要です。

関連記事:SEO対策を外注するメリットは?外注すべきタイミング、業者の選び方、費用を解説

柔軟な体制構築が求められる

制作メンバーの経験やスキルによって、SEOコンテンツの制作および運営体制を整えるのが難しい場合があります。

特に、すべての工程を社内で対応する場合と、一部を除く場合では、業務負荷や調整の必要性が大きく異なるため、状況に応じた対応が求められます。

また、社内にコンテンツマーケティングのノウハウがあるかどうかによっても、体制の構築方法は異なります。

このように、社内のリソースや事情に合わせた柔軟な対策が重要となります。

コンテンツSEOの手順と進め方

続いて、コンテンツSEOの進め方を解説します。具体的な手順は以下3ステップです。

- 自社の商品・サービスを分析する

- ペルソナを設定する

- 自社サイトを分析する

- 競合サイトを分析する

- キーワードを選定する

- コンテンツを作成する

- コンテンツの反映

- 内部リンクを活用してユーザーを誘導する

- トピッククラスター対策をする

-

効果測定とリライトでコンテンツを改善する

順番に見ていきましょう。

自社の商品・サービスを分析する

最初に自社の商品やサービスを分析して理解を深めましょう。

自社商品やサービスをユーザーに伝えるには、自身が商品やサービスを客観的に理解しなければいけません。

分析する際は、商品・サービスの内容を可能な限り細分化し、良いところを書き出しましょう。

競合他社の商品も整理しておくと、自社商品・サービスのメリットを把握しやすくなります。

竿の際はできるだけ細分化をするとよいでしょう。

ターゲット層が異なれば、ニーズや検索をキーワードも異なるため、別ページでの受け皿(コンテンツ)を準備しておくと、なお効果的です。

ペルソナを設定する

ペルソナとは、自社商品・サービスを使うユーザー像のことです。

商品・サービスの特徴をリストアップしたら、それらの特徴をどのようなユーザーに喜んでもらえるのかを考えてましょう。

ペルソナを設定する際の基本は、3C分析にあります。

3C分析とは、3C(Customer顧客・市場、Competitor競合、Company自社)という三つの観点から市場を調査するというものです。

3C分析を行う必要がある主な理由は、コンテンツSEOが相対的な施策だからという点です。

市場と競合の状況、ペルソナ(顧客)がどのような検索キーワードでの検索活動を行うのかを事前に把握しておかないとコンテンツSEOで成果を出すことは難しくなってしまいます。

自社がどの市場に対して、どのようなキーワードでの上位化を狙いに行くのかを調査・分析して明確化する必要があります。

ペルソナの設定は3C分析のなかの「Customer顧客・市場」に該当します。

コンテンツSEOでは、自社の顧客のニーズを知ることがもっとも重要です。

そのためには、ターゲットなるユーザ像を鮮明にしておかなければなりません。

そこで必要なのが、「ペルソナの設定」です。

ペルソナを設定することで、知りたい情報や悩みを明確にすることが可能です。

また、自社のターゲットを社内的に共有することができるため、同じターゲットに向かい情報を発信を行なえるためズレを防ぐというメリットもあります。

ペルソナは、特定の個人を明確にイメージできるくらい詳細に設定することが重要です。 具体的には下記の要素を設定します。

- 年齢

- 職業

- 年収

- 居住地

- 家族構成

- 趣味

- ライフスタイル

ペルソナを設定した後は、その人物像が持つ悩みやニーズを想定して書き出します。ペルソナを明確にして、ターゲット層の抱える悩みやニーズを満たすことを目的に記事を作りましょう。

例えばまず、洗い出す商品の中から一つを選び、その商品やサービスが必要な人がどんな要望や悩みを抱えているのかを考えてみましょう。

「お風呂のバリアフリーリフォーム」を例にとると、ターゲット層は以下のようなニーズや疑問を抱えていると考えられます。

【ニーズを存在していない段階】

両親が高齢になったけど、入浴時に事故が起きないか心配…

高齢者の入浴では、どんな点が危険なのだろう?

最近よく指摘する「ヒートショック」って何だろう?

【ニーズを認めた段階】

お風呂のバリアフリーリフォームには、どんな工事があるの?

リフォームにはどれくらいの予算が必要ですか?

バリアフリーリフォームには助成金が適用されるというのは本当ですか?

上記のようにお客様が気になりそうなポイントを網羅的にリストアップします。

場合によってはヒアリング担当や営業担当の社員にインタビューを行い、お客様から実際によく聞く質問を聞いて教えてもらいます。

この方法は、現実のニーズを把握するために非常に効果的です。

また、あわせてカスタマージャーニーマップを作成しましょう。

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、興味を持ち、購入や利用に至るまでの一連の体験を指します。

このプロセスを可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客がどのようなステップを経て自社の商品やサービスにたどり着くのかを理解しやすくなります。

ただし、設定するゴールに応じてカスタマージャーニーの期間やプロセスを同一にしてはいけません。

カスタマージャーニーの例:

例えば、SEO対策を検討している顧客の場合、企業が導入を決定するまでには、社内での予算承認や施策計画の議論などを経て、数カ月以上かかることがあります。

一方、個人や小規模事業者の場合、自身の判断だけで決定するため、プロセスが比較的短期間で済む場合もあります。

コンテンツSEOを実施する際、顧客がどの段階にいるのかを把握することが重要です。

購入に近い比較検討段階を狙うキーワードと、認知拡大を目指す課題形成のキーワードでは戦略が異なります。

比較検討キーワードの例(購入に近い段階)

SEO対策ツール 比較

SEO対策 事例

SEO対策 おすすめ

課題形成キーワードの例(認知拡大を目指す段階)

SEOとは

SEO対策 方法

検索順位 アップ方法

コンテンツマーケティング 効果

自社のコンテンツSEOでは、どの段階の顧客を優先的に狙うのかを事前に明確にしておくと効果的です。

これにより、適切なコンテンツを提供しやすくなります。

自社サイトを分析する

自社商品の分析とペルソナの設定が完了したら、現在の自社サイトと照らし合わせて、必要な情報が不足してないか確認してみましょう。

商品やサービスが持つポテンシャルと、自社サイト上に掲載している情報にギャップがあると、せっかくの魅力が伝わりません。

情報不足の状態を放置しておくと、サイトが充実している競合他社にユーザーを奪われるでしょう。

コンテンツSEOでは、自社分析の結果と自社サイトのギャップを少しずつ埋めていく作業が必要です。

それが完了したあとは、トピックの一覧を眺めながら、つぎに作成するコンテンツを選びます。

以下の3つのポイントをもとに優先度を決定するのが効果的です。

・お客様のニーズが高いと考えられるコンテンツ

・社内での公開優先度が高いコンテンツ

・月間検索回数が多く、SEOでの集客効果が高いと想定されるコンテンツ

作成するコンテンツが決定したら、これから実際に中身を作り出す作業に移行します。

競合サイトを分析する

コンテンツを作成する際は、対象となるキーワードで検索し、上位表示されている競合サイトをしっかりと分析することが重要です。

たとえば、「【2025年最新】コンテンツSEOとは?コンテンツSEOのメリットとデメリット、具体的な施策手順を解説」というコンテンツを作成する場合、GoogleやYahoo!でコンテンツSEOと検索をして上位化されているページの内容を確認しましょう。

競合サイトをチェックする際のポイントは以下の通りです。

・どのような内容が書かれているか

競合サイトが記載している情報やテーマを確認します。

・説明が上手いと感じた部分はどこか

解説系の内容を確認して分かりやすいと感じた箇所は自社のコンテンツにも取り入れます

・写真や図をどのように活用しているか?

図解や画像の使い方を観察し、自分のコンテンツに活かせる工夫を見つけます。

・どのタイトルタグやメタディスクリプションタグを設定しているか?

ライバルサイトが使用しているSEO設定を確認し、自分のコンテンツの取り入れます。

特にいいと感じた競合サイトは紙に印刷しておこう

優秀なライバルサイトは紙に印刷して熟読し、保管もしておきましょう。

多くの人が「文章がなかなか書けない」と悩む原因は、競合サイトの分析と読み込みが不足していることにあります。

5,000字以上の競合サイトのページを読んでいただければ、「どのように構成すれば良いか」「どんな表現が適しているか」を自然とイメージできるようになります。

さらに、合計1万字以上のライバルサイトを読んでおけば執筆がスムーズになり、コンテンツの質も向上します。

ライバルサイトを読み込むことの効果

ライバルサイトを多く読み込むことは、時間節約とクオリティアップの鍵です。

10,000文字と聞くと大変に思うかもしれませんが、考え方を変えると2,000字程度のページを5つ読むだけで達成できます。

この作業は、自動車にガソリンを給油するようなもので、十分に準備を整えようば、その後の執筆作業がスムーズに進みます。

逆に、ライバルサイトを十分に読み込まずにコンテンツを作り始めると、書くべきコンテンツが定まらず、途中で行き詰まるリスクが覚悟します。

キーワードを選定する

自社の製品やサービスに関連するユーザーが興味を持ちそうなキーワードを選定します。

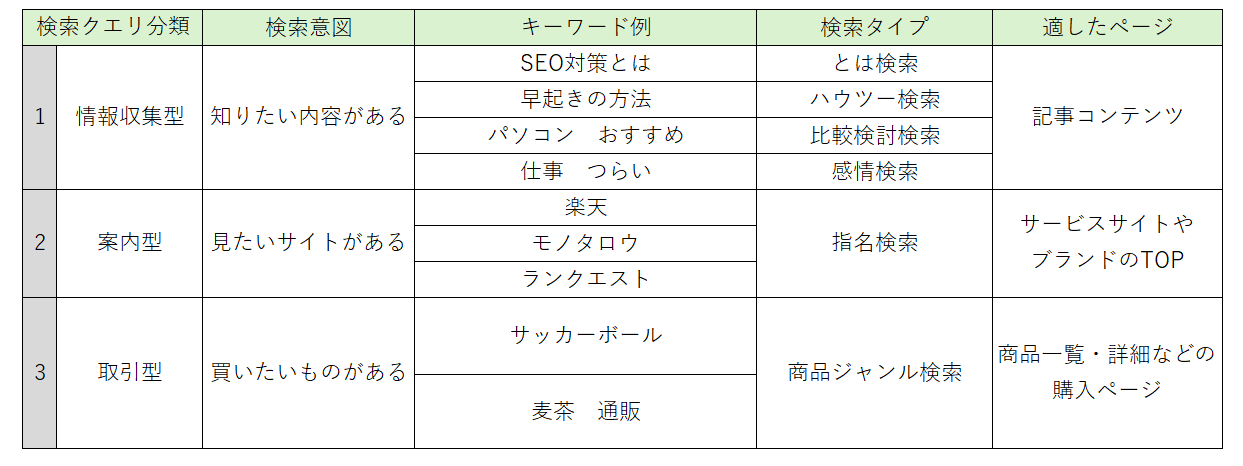

検索クエリは、検索意図によって情報収集型、案内型、取引型の3つに分類できます。

※上記のクエリ分類は、2012年にGoogle社のマット・カッツ氏が提唱したものを図にしております

「情報収集型」のクエリ(Knowクエリ)

Googleなどの検索エンジンで検索されるクエリの多くは、「情報収集型」の検索クエリです。

以下のようなハウツー系のクエリを指します。

・概要が知りたい場合に検索をする、”〇〇とは”

・方法を知りたいときに検索をする、”〇〇 やり方”

・比較をした時に検索をする、”○○ おすすめ”

上記のような検索クエリに向けて、商品ページなどを出してもユーザーが検索をしているニーズをマッチしないため、検索結果の上位表示はあまり期待できません。

「案内型」のクエリ(Goクエリ)

「案内型」のクエリは、例えば”Amazon”や”ランクエストなどが該当します。

指名検索を行い公式サイトを探しているクエリになるため、自社ブランド名以外のブランド名で上位化をすることはあまり期待できません。

「取引型」のクエリ(Doクエリ、Buyクエリ)

「取引型」クエリは、”麦茶”のような欲しいと思っている商品やサービス名で検索を行います。

そのページ内で購入や契約ができるページを上位化していくように対策するのが望ましいです

このように、検索クエリのタイプごとに対策できるページの種類はある程度決まっています。

つぎに選定したキーワードの優先度を決めます。

事業貢献度の高さ、競争率の高さのバランスを考えながら優先度を決めましょう。

事業貢献度の高さは、上位化できた場合にどれくらいのコンバージョン数(購入や問い合わせ)が見込めるかが主な指標です。

一方競争率の高さは、上位化されている競合よりも上位化が見込めるかという観点です。

競合のドメインの強さやSEO対策の対策状況によっては、自社サイトが上位化するまでの相当なリソースが必要となる可能性があります。

実際にキーワードを選定する際の注意したいのが、キーワードの月間検索数です。

月間検索数が大きい方が集客が見込めそうですがその分、競合サイトも多いためユーザーの目に触れる確率は低いです。

そのため、月間検索数が1000未満のロングテールキーワードを選びましょう。

たとえば、軸となるキーワードが「マーケティング」の場合、以下が挙げられます。

- マーケティング フレーム ワーク(月間検索数 472)

- マーケティング 4p とは(月間検索数 312)

- マーケティング ブランディング 違い(月間検索数 112)

月間検索数を調べる際は、「Googleキーワードプランナー」や「aramakijake.jp」、関連キーワードの調査には「ラッコキーワード」を推奨します。

関連記事:Googleキーワードプランナーの使い方!初心者向けに基本を解説

マストキーワードの決定方法

マストキーワードを決める際には、「Googleキーワードプランナー」などの検索ボリューム確認ツールを活用し、自社にする関連キーワードを洗い出してみましょう。

分類

ビッグワード

検索ボリューム: 月間10,000件以上

多くの検索意図やニーズを含み、知名度が多い

SEO上位化の難易度が高いが、成功すれば大きな成果が期待できる

例:「SEO対策」「パーソナルジム」などの1語が該当

ミドルワード

検索ボリューム: 月間1,000〜10,000件

ワードビッグとスモールワードの中間的な特徴を持つ

検索上位を獲得すれば、アクセス数がビッグワードに匹敵する場合もあるが、ビックワードに比べると上位表示は低い傾向にある

スモールワード

検索ボリューム: 月間1,000件以下

ニッチな内容や複数の言語から構成されることが多い

競合性は低い傾向にあり狙った成果に繋がりやすい

検索数が多いビックワードになると競合性も高くなり、上位化の難易度も上がります。

そのため必ず検索母数の多いところを狙うことが正解とは限りません。

検索母数のみに注目するのではなく、ミドルワードやスモールワードも並行して対策を進めて下さい。

関連キーワードを洗い出したら、実際に検索して上位表示されている記事を確認し、ユーザーがどのような情報を求めているのかを把握します。

上位にサービスページや商品比較が表示されていれば、CVの確度が夜会ユーザーの検索が多いことが読み取れます。

その結果をもとに、「絶対に1位を取りたい」をマストキーワードとして設定します。

目的に応じて設定することが重要です。

例えば、リード獲得が目標の場合は、購入意欲の高いキーワードユーザーが検索しそうなキーワードを選びます。

まずは5つ程度のマストキーワードを設定してみましょう。

マストキーワードを決めたら、そのキーワードで検索するユーザーが何を求めているのかを上位記事から分析します。

そして、ユーザーの課題や悩みを解決できるような構成を考え、コンテンツを設計してください。

サブキーワードの選定方法

マストキーワードをもとに構成を作成したら、そのキーワードを検索するユーザーが具体的にどんな情報を知りたいのか、どんな要素が使えるのかを整理します。

例:「SEO対策」がマストキーワードの場合

以下のようなサブキーワードが抽出できます:

SEO対策とは

SEO対策 メリット

SEO対策 デメリット

SEO対策 種類

SEO対策 費用

SEO 最新

1つのマストキーワードに対して、5〜10個ほどのサブキーワードを設定するのが目安です。

サブキーワードで作成した記事は、マストキーワードのそのままとしてユーザーにより有益な情報を提供することが目的です。

複数のマストキーワードを設定すると、サブキーワードが重複する場合があります。

その際、キーワードの障害や関連性を明確にするため、キーワードの階層を可視化するキーワードツリーを作成しましょう。

これにより、コンテンツ間の重複を防ぎ、効率的なSEO対策が可能になります。

マストキーワードとサブキーワードを整理し、ユーザーのニーズを満たす充実したコンテンツを作りましょう。

コンテンツを作成する

キーワードの選定が完了したら、実際にコンテンツを作成します。

Googleでは、ユーザーにとって有益な情報を提供するコンテンツが優先的に評価されます。そのためユーザーファーストを意識してコンテンツを作成する必要があります。

具体的には、以下を意識しましょう。

- ユーザーの検索意図を盛り込む

- 情報の質を高めて専門性を向上する

- 読みやすい内容にしてユーザビリティを高める

- 独自性の高いコンテンツを作成する

ユーザーが求める情報を提供できているかはもちろん、ストレスを与えない文章か、情報の独自性はあるかも意識しなければなりません。

特に注意する点としては、可読性が高いかどうか(読みやすい内容かどうか)という点です。

仮にコンテンツが上位されても読んでもらえなければ意味はありません。

そのため、読み手(ユーザー)にとって読みやすい構成や内容になっているかどコンテンツ作成時に確認しましょう。

あわせて作成後の校正・校閲でも徹底的にチェックしましょう。

テキストだけでの構成されたロングコンテンツの場合は、読み手は疲労を覚えて離脱してしまう可能性もあります。

合間で画像や図、動画などを追加してユーザーの離脱を最小限に留めるように工夫しましょう。

また、各要素ごとに以下を押さえましょう。

| タイトル | ユーザーは左から右に読むので30文字程度で目標キーワードを考えて入れる |

| ディスクリプション | 100~120文字程度の文章でわかりやすく記事内容を要約する ディスクリプションには必要以上に対策キーワードを盛り込まなくてもよい |

| 日付 | 「作成日」と「更新日」の2種類があり、Googleが内容の最新性を判断する基準の1つ |

| 書頭文(リード文) | タイトル文章の下のこと コンテンツが提供する情報や最後に得られる結論を示す場所 書頭部分で記事全体を読むべき有益な情報が含まれていることを読者に伝える必要がある この部分でユーザーに「価値を読むことがある」と感じさせ、先へ進むモチベーションを生む |

| 見出し | ユーザーが求めている情報を探すために活用する「第2のタイトル」 先頭が本文の内容を表している必要がある 端的な見出しを設定する |

| 構成要素 | ユーザーの理解とニーズの順番に即して記事全体を設計する |

| 文章 | 簡単にわかりやすく、ユーザーの疑問が最短距離で解決されることが重要 ユーザーの理解度に合わせた補足をつける |

| 図解・イメージ画像 | 文章ではわかりにくい内容である直感的な内容や仕組み・構造を補足する ユーザーにとって有益な画像の場合はシェアやブックマークされることもある ユーザーにとって箸休めの役割を果たす 大見出しの下など区切りのよい場所で画像を挿入する 文書と関連性の高い画像のみを挿入 |

| 主張 | 自身のオリジナリティの高い主張を盛り込む 正しい情報を自身で決めほかの記事ないようがブレないようする |

| 引用 | 主張に対するための根拠となる正確な情報源を引用する 参照元のリンクを明記する 独自性を担保するために引用は一定数以下までに抑える |

| 監修 | 医療・法律などの高度な専門性が求められるコンテンツや、記者自身が執筆テーマの業界に精通していない場合、発信情報の整合性暫定のために監修を入れる |

| ページのデザイン | 読みやすさを高めるために、以下のポイントを意識する 文字サイズ 文字間・行間 余白サイズ カラム幅 カラム位置 |

タイトルの付け方の基本

タイトルは、ユーザーが検索結果画面でコンテンツの内容を判断する重要な要素です。

適切なタイトルをつけることで、ユーザーにとってわかりやすく、クリックしやすいものになります。

以下でタイトルを決める際の3つのポイントを紹介します。

1. 伝えたい情報の位置

タイトルには、何を伝えたいコンテンツなのかが一目でわかるキーワードやフレーズを、前半部分に入れましょう。

例として、「3分で分かるSEO対策とは?具体的な進め方や業者を選ぶ際の注意点も解説」というタイトルを見てみます。

この場合、コンテンツの主題が短時間で理解できる網羅的な内容であることを伝えています。

しかし、「SEO対策の具体的な手法とは?具体的な進め方や業者を選ぶ際の注意点も解説」」というタイトルにすると、ユーザーは「手法に特化した記事」と思ってしまう可能性があります。

そのため、ユーザーが知りたい情報を考え、タイトルの前半に「主題部分」をしっかり配置しましょう。

2. 主題と副題に選択

タイトルは、件名に「この記事で分かる主な内容」、副題に「主題を補足するような内容」を入れます。

例:

主題:「3分で分かるSEO対策とは?」

副題:「具体的な進め方や業者を選ぶ際の注意点も解説」

このように、主題で記事の主な内容をよく伝え、副題でその内容を黙する形にします。主題と副題は、「|」「!」「?」などで区切りを明確にするとよいでしょう。

3. 適切な文字数

タイトルが長すぎると、検索結果で全文が表示されなくなるため注意が必要です。

検索時に表示されるタイトルの文字数は以下の通りです。

スマホの場合:34文字程度

PCの場合:28~30文字程度

BtoC向けコンテンツの場合は、スマホで見られることが多いため目安は34文字ですが、BtoBの場合はPCで検索されることから、28~30文字程度が目安です。

タイトルが長すぎる場合は、省略できる部分を見直したり、表示される部分だけでも十分に内容が伝わるように工夫しましょう。

ディスクリプションの付け方の基本

タイトルにはこだわって書いていても、ディスクリプションがおそそかになってるケースがあります。

ディスクリプションとは、検索結果で赤枠の部分に表示される説明文を指します。

タイトルほど目立たないものの、ユーザーが記事内容を確認し、ユーザーにとって必要かどうかを判断する重要な材料となります。

現在ではGoogleの順位評価への影響はかなり限定的とされていますが、ユーザーにとっては非常に重視されるポイントです。

キーワードを2〜3個取り入れつつ、ユーザーが思わずクリックしたくなる内容を意識して記述しましょう。

記事の書き出しが重要な理由

記事の書き出しである「リード文」は、記事全体の中でも特に重要な部分です。

タイトルの直下に位置し、検索から訪れたユーザーが最初に目に入る部分で、記事の第一印象を決める役割を担っています。

ユーザーは先に読んで「この内容は読む価値がある」と感じれば記事を読み進めますが、逆に「価値がない」とされると、その場で離脱してしまいます。

書き出しを書く際のポイントは以下の通りです。

・ユーザーが自分ごととして感じられる内容になっているか

・記事の結論が妥当である

・読むことで得られる具体的なメリット(ベネフィット)が提示されているか

なかなか良し悪しを判断するのは難しいですが、まずは自分がその文章を読んで「これは読みたい」と思っているかどうかを基準にしてみてください。

コンテンツ原稿の執筆

また文字数が1,000~2,000字を超える場合は、直接CMSやホームページ作成ソフトに入力するのではなく、まずMicrosoft Wordやメモ帳で下書きを行うとよいでしょう。

理由としては、優れたCMSや作成ソフトでも、文章作成に特化したツールには互換性やスピードの面で劣ることが多いためです。

Wordなどで原稿の執筆や見直しをおこない、完成したら文章をコピー&ペーストしたほうが効率的に進みます。

なお、有益な情報が多く含まれる文字数の多いページは、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで上位表示されやすい傾向があります。

原稿を執筆する際は、お客様に直接回答している場面をイメージしながら文章を作成することが理想です。

具体的的には、自身がお客様から質問を受け、その質問に回答をしている場面を想像しながら書き進めてください。

この姿勢を持つことで、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成できます。

ページの三部構成を意識する

コンテンツSEOでは、検索エンジンから直接下層ページにアクセスされることが多いため、訪問者がそのページだけを読んでも内容を十分に理解できる構成を考える必要があります。

以下の三部構成を意識してコンテンツ作成を進めましょう。

(1) ファーストビュー

ページを開いたときに、最初に目に入る部分が該当します。

キャッチコピーやページの内容を考えてまとめたリード文、アイキャッチ画像などを構成し、訪問者の興味を引きつけます。

(2) 本文

ページの中核部分であり、コンテンツの詳細を説明する箇所です。

訪問者が求める情報を明確に伝えることで、信頼を構築します。

(3) クローズ文 & CTA

クローズ文ではページを締めくくり、訪問者に次の行動を問います。

CTA(Call To Action)として「お問い合わせ」「資料請求」などのボタンを設置し、関連ページへの誘導します。

SNSのシェアボタンもCTAの一種です。

この3部構成は、商品やサービスの紹介ページだけでなく、知識・教育系コンテンツやランページ(LP)など、様々な種類のページで応用可能です。

コンテンツを作成するために、この基本構成をぜひ取り入れてください。

適切な文字数とは

文字数は重要な要素ですが、多ければいいというわけではありません。

適切な文字数とは、”サイトを訪れてくれたユーザーの課題を解決できるのに十分な文字数”になります。

「○○意味」の回答においては、100文字程度のコンテンツでも十分にユーザーの課題を解消できます。

しかす、専門性の高い内容になると10,000文字あったとしても十分ではない可能性もあります。

たとえば、「1日は何時間」と検索するユーザーに対しては24時間という4文字の回答でも課題の解消が可能です。

しかし、「熱が出たときの対処法」検索したユーザーの課題を解消するためにはとても4文字では説明しきれません。

とは言っても、ある程度目安となる文字数を知りたい人も多いのではないでしょうか。

PLAN-Bが行った調査では、以下のような結果で出ています。

「1-10位に位置するページの文字数を調べた際には、4,200文字(メイン部分とナビゲーション部分含む)のコンテンツを有している傾向にありました。

11-20位のページは3,700文字、91-100位のページは2,700文字程度の文字数でコンテンツが作られていました。1-10位のページ郡と、91-100位のページ郡とは、平均して1,500文字程度の違いがあるという結果です。」

引用:【完全版】コンテンツSEOとは|本当にSEOに強いブログや記事の書き方

1つのテーマについてコンテンツを書く場合には、事前に入念に調べて自身の意見や所感を加えていくことになります。

そのため、文字数が多くなる傾向になります。

書き終えたあとも改めて読み返し、内容に物足りなさを感じた場合にはユーザーの顔、流入させたいキーワード、どのような価値を与えられるかを重点的に内容を確認しましょう。

コンテンツの反映

コンテンツ原稿を書き上げた時点で、作成作業の80%が完了したと考えてもよいでしょう。

あとは、画像の配置や内部リンクの整備、SEO設定を行い、原稿をホームページ作成ソフトやCMSにコピー&ペーストすることでページ化が完了します。

文章内の適切な位置に画像を挿入

文字数が多いページには、場合によって画像を挿入して訪問者が読みやすくなる工夫をしましょう。

文章だけのページは単調になり、訪問者が途中で離脱する可能性が高くなります。

ポイントとして、 大きな段落ごとに1枚程度の画像を挿入し、訪問者の離脱を防ぎ読了率を高めます。

またSEO対策として画像にはaltタグを設定し、ターゲットキーワードや関連するサブキーワードを自然に含めることで、Googleなどの検索エンジン対策にも効果を発揮します。

内部リンクを活用してユーザーを誘導する

ページ作成時に、関連する他のページへのリンク(文字リンクやバナーボタン)を適宜配置しましょう。

具体例として、「お風呂のバリアフリーリフォーム」の紹介ページで「ヒートショック」という言葉が出てきますた場合には、「ヒートショックの危険性についてはこちらをご覧ください」と案内文を入れ、解説ページへのリンクを設置します。

関連ページへのリンクをすることで、ユーザーがストレスなくページ間を移動でき、滞在時間や閲覧ページ数が増加します。

これにより、直帰率が低下し、コンバージョンへの期待値も上がります。

またサイト内のコンテンツ同士をつなぐ「内部リンク」は、コンテンツSEOを効果的に強化する重要な要素です。

内部リンクを正しく設定することで、検索エンジンがサイト内を効率的にクロールしやすくなります。

Googleなどの検索エンジンは、サイトにアクセスした後、内部のコンテンツをクロールして情報を収集し、それを結果検索にインデックスします。

このプロセスをスムーズに進めるためには、クローラーがサイト内をスムーズに移動できる構造の整理が必要です。

内部リンクを適切に設置することで、クローラーのアクセスがスムーズになり、インデックスの速度を向上させることが可能です。

その結果、コンテンツSEOを強化し、検索エンジンからの評価を高めることが期待できます。

内部リンクは、ユーザーの利便性を高めるために、検索エンジンにとって重要な要素であるため、しっかりと設計することが大切です。

トピッククラスター対策をする

つぎにトピッククラスター対策を行います。

テーマに沿って選定したメインキーワードの記事を作成して、メインキーワードに関連するキーワードの記事を増やしていきます。

具体的には、増やした関連キーワードの記事(クラスターコンテンツ)とメインキーワードの記事(ピラーページ)を内部リンクでつないで相互リンクをします。

記事同士の関連性をGoogleに伝え、記事群全体でのSEO評価を改善していきます。

このような流れでトピッククラスター対策を行います。

効果測定とリライトでコンテンツを改善する

コンテンツSEOの最後のステップは、効果測定とリライトです。

SEOに関しては、一度作成したコンテンツを放置せず、定期的に見直してブラッシュアップすることは非常に重要です。

記事リライトはその手法の一つですが、目的を明確にせずに闇雲に書き直すのは避けましょう。

コンテンツ制作の目的は、「流入増・セッション」「コンバージョン増」「ビッグキーワードでの上位表示」などに分類されます。

リライトを行う際は、これらの目的に応じて作業を進めることが大切です。

ただ記事を公開してすぐには十分なデータが集まりません。そのため、1カ月程度経過したタイミングで効果測定を行うことをおすすめします。

以下のようなツールを活用して、データを分析しましょう。

Googleアナリティクス4(GA4):アクセス数や滞在時間を確認

Googleサーチコンソール:クエリやクリック率(CTR)のデータを確認

これらのデータをもとに、記事がどの程度ユーザーに受け入れられているのか、改善すべきポイントはどこにあるのかを把握します。

あわせて検索順位の変化を定期的に観察することも重要です。

順位計測ツールを利用して、ターゲットキーワードにおける記事の順位を追跡し、時間の経過とともにパフォーマンスがどう変化しているかをチェックします。

検索順位が下がったもしくは改善されない場合には、リライトの検討が必要です。

競合の記事と比較し、内容や構成の差分を分析することで、改善の方向性を見つけましょう。

リライト時には、ただ内容の網羅性を高めるだけでは不十分です。以下の視点から記事を見直すことが重要です:

- 検索順位 :対象コンテンツの最新の検索順位を確認し、成果に応じて対応方針を考える

- 内容の質 :情報が正確で信頼性があるか

- 検索順位 :対象コンテンツの最新の検索順位を確認し、順位向上を目指した検討をおこなう

- 不足している情報の存在:改めて競合サイトを確認し、最新の情報で必要な詳細が抜けていないかを確認し、追加・更新します

- 読みやすさ :ユーザーがストレスなく読める構成か

- 情報のわかりやすさ :内容がユーザーにとって分かりやすく整理されているかを確認し不足している箇所は補足を行います

- 検索意図への適合性 :ユーザーが求めている答えにしっかり応えているか

これらの観点から改善を行うことで、検索順位だけでなく、ユーザーの満足度も向上させることが可能です。

継続的に効果測定とリライトを行い、コンテンツを最適化していきましょう。

関連記事:ドメインパワーとは?SEOへの影響や計測ツールを紹介

コンテンツSEOで売り上げを伸ばすには

コンテンツSEOを通して、購入や問い合わせ、資料請求のようなコンバージョン(CV)数を増加させて、売り上げに繋げることができます。

コンテンツSEO経由でコンバージョン数を最大化させるためには、「CVする可能性が高いキーワードで上位化をして流入を獲得すること」「CVにつながる導線を設計すること」の2点が重要です。

コンバージョンの可能性が高いキーワードでの流入を獲得する

検索キーワードによってユーザーの購入意欲は大きく異なります。

目的にコンバージョン(CV)数を増やすことを設定する場合には、購入意欲を高いキーワードを設定しましょう。

たとえば、弊社ランクエストにSEO対策を依頼したいというCVを増やす場合には、以下のように考えることができます。

SEO対策 費用

SEO対策 外注

⇒購入意欲 高

SEO対策 自分で

SEO対策 無料

⇒購入意欲 低

アクセス数の増加ばかりに目がいき検索ボリュームの多いキーワードを対策したとしてもCV数が想定よりも増えない可能性があります。

サイトを成長していくためにはアクセス数の増加は必要なため、CVに近いキーワードだけ対策をすればよいというわけではありません。

目的をCV数の増加に設定する場合には、購入意欲が高いキーワードを優先的に選定しましょう。

なお、購入意欲が高くCVに近いキーワードを選定する際には、競合がリスティング広告で出稿しているキーワードが参考になります。

競合がリスティング広告を出稿しているるキーワードはCVに近い可能性が高いため、確認しましょう。

コンバージョンの導線を設計する

コンテンツSEOを通してページへの流入が増えたとしてもコンバージョン(CV)への導線が適切に設計されていないとCV数は増えていきづらくなります。

下記は弊社コラムで設置しているCTAの一例です。

CTA(コール・トゥ・アクション)とは、ユーザーに対してお問い合わせなどの行動を起こしてもらえるように喚起をするボタンやテキストのことです。

なお、CTAを設置する場所が分からないという方は、「ヒートマップツール」を利用すると良いでしょう。

ヒートマップツールを利用することでユーザーのサイト上での行動を可視化できるため分析することで高い効果を期待できます。

Microsoft社が提供している「Clarity」というヒートマップツールでは、クリック数やスクロール率、ユーザーが関心を持っている箇所が分かりやすくなります。

CTA設置を行う場所の参考になるため、ぜひ活用してみましょう。

Microsoft Clarity – 無料のヒートマップとセッション録画“

Googleから見たコンテンツの質について

Googleにおける「コンテンツの質」とは、読者が読んで満足しているかどうかという意味ではなく、上位表示されるために必要な要素がそろっているかです。

上位化を目指して「コンテンツの質を高める」ことは重要ですが、単純なテキストだけで構成されたサイトが上位に表示されるかというと、現状の検索エンジンはそれだけで上位化されることは難しいです。

以下の内容は、これらの要素は、ユーザーにとって重要ではない場合もありますが、Googleにとってはコンテンツの認識や評価において非常に重要な点となります。

・画像を正しく設定する

・タイトルタグを設定する

・トップタグを正しく設定する

・文頭にキーワードを含める

・キーワードに関連する内容を徹底的に追加する

例えば、「スマホアクセサリーおすすめ」というキーワードで検索するユーザーが、「どんなアクセサリーがなのか便利を短く知りたい」と考えていた場合、500程度の文字で軽く解説することはユーザーの役に立ちます。

しかしそのコンテンツではGoogleで上位表示される可能性は低いです。

前述のタイトルタグや見出しタグの設定、コンテンツの充実などされていないコンテンツは、検索エンジンでは十分に認識されにくいためです。

結論として、ユーザーのニーズを満たしつつ、Googleが評価する構造を持つコンテンツを作成することが、上位表示を目指すために必要です。

コンテンツの質の判断方法

コンテンツの質を判断する基準は、SEO対策の観点から見ると、「結果検索で上位表示されているかどうか」です。

今後1つの指標として、「滞在時間」が挙げられます。

日本人成人の平均的な読書速度は、分速500~600程度の文字とされています。

そのため、2500文字のコンテンツであれば、4~5分程度の滞在時間があれば、内容がしっかりと考えられた良質なコンテンツと判断できるでしょう。

ただし、スマートフォンでは流し読みされることが多いため、実際の滞在時間はこれより短くなる場合があります。

これらの意見を踏まえて、次のポイントを押さえましょう。

・上位表示されているコンテンツは、ある程度の質が高いと考えられる

・滞在時間の長いコンテンツは、ユーザーにとって価値がある可能性が高い

良質なコンテンツの特徴

コンテンツSEOの効果を高めるには、良質なコンテンツ作りが必要です。

ここでは、良質なコンテンツの主な特徴を解説していきます。

実用性が高い

良質なコンテンツとは、ユーザーの潜在的な願望や悩みが解決できる実用的なページを指します。

ユーザーが知りたい情報を徹底的に伝え、そのコンテンツを見るだけでニーズが満たされる状態であれば、実用性が高いと言えるでしょう。

検索ユーザーの検索意図を満たした実用性の高いコンテンツは、検索エンジンで上位表示されやすくなります。反対に実用性の低いコンテンツは、どれだけ文字数が多くても、検索エンジンに評価されません。

コンテンツSEOでは、検索ユーザーに満足度してもらえるコンテンツの制作が重要です。

サイトの滞在時間が長い

サイト滞在時間とは、ユーザーが訪れてから他のサイトに移動したり、ブラウザを閉じたりするまでの時間を指します。

サイトの滞在時間が長いということは、ユーザーによく読まれている証拠です。そのため、良質なコンテンツとして検索エンジンに高く評価される可能性があります。

反対に、滞在時間が短いサイトはユーザーの関心が低いため、良質なコンテンツとは言えません。コンテンツを制作するときは、コンテンツの滞在時間を延ばす工夫が必要です。

関連記事:SEOにおける滞在時間の重要性とは?ユーザー行動の順位への影響を解説

自然な被リンクが多い

良質なコンテンツはユーザーが潜在的に求めている情報に近い内容に仕上がっているため、多くの自然な被リンクを得て上位表示されています。

被リンクを得ることはSEO対策において重要なポイントですが、検索エンジンに評価されるのは自然な被リンクのみです。下記のような被リンク施策は評価されません。

- 関連性の薄いサイトとの相互リンク

- 中古ドメインなどを利用した自演リンク

- 有料リンクの購入

- 低品質なディレクトリサイトへの掲載

- リンクファーム(機械的相互リンク)への参加

上記の被リンク施策はGoogleガイドラインに反しており、SEO効果がないだけでなく、むしろペナルティのリスクが増えます。

コンテンツSEOでは、自然に被リンクが発生する良質なコンテンツを生み出すことを目指しましょう。

関連記事:SEOにおける被リンクとは?獲得する5つのポイントを解説

ユーザービリティが考慮されたコンテンツ

Googleは検索エンジンの方針としてユーザー目線でページを作っているか評価項目として取り入れています。

下記のGoogleからの発表でもあるように、ページを作る際は先ずはユーザー目線で使いやすいページを作成することを心がけましょう。

その中でも下記の内容に関して配慮しページを作成していくと、ユーザーにとって使いやすい質の高いコンテンツになります。

下記に関してはこの後、詳細を説明していきます。

- ナビゲーションメニューが設置されている

- パンくずリストが設置されている

- 画像の最適化

- 404エラーページの作成

- 良好なページ表示スピード

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています

引用:https://www.google.com/intl/ja/about/philosophy.html

ナビゲーションメニューが設置されている

カテゴリーごとのナビゲーションメニューは、サイトのデザインに関してユーザーの使いやすさを大きく左右します。

シンプルにカテゴリー分けされたナビゲーションメニューを設置することで、ユーザーは目的のカテゴリーに直感的にアクセスできるようになります。

また、Googleもサイト構造をわかりやすくなり、検索エンジンでの評価向上が期待できます。

パンくずリストが設置されている

パンくずリストとはユーザーが今どのページをみているかの所在を表すリストです。

![]()

上記のパンくずリストでは、 「【2024年最新】SEOとは?SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすくプロが解説」というページが今の所在であることを示しています。

ほかのコラムを見たい場合には、「コラム」をクリックすれば戻れる仕組みになっています。

パンくずリストがあることで、ユーザービリティの向上とGoogleからの評価を得られやすいというメリットがあります。

なかでもGoogleからの評価を得られやすいという点においては、クローラーがサイト全体を巡回してもらいやすくなるため、サイト全体での評価をしてもらうことができます。

そのため、ユーザービリティの向上とGoogleからの評価を得られやすいという2つの観点からもパンくずリストの設置は必ずしておきましょう。

画像の最適化

記事を作成するうえで適切に画像を入りすることは非常に重要です。

もし文字のみのコンテンツになってしまうとユーザーとしては読みづらさを感じてしまい、最悪のケースとして離脱をしてしまいます。

コンテンツSEOの評価の対象はテキストだけではなく、画像も含まれます。最近では、検索エンジンが画像情報を識別し、適切な画像を上位に表示するようになっています。

Googleは、画像検索結果を通常の検索結果にも統合して表示するため、画像の最適化は非常に重要です。

Googleは、下記のことに言及しています。

Google 画像検索でコンテンツが表示される可能性を高めるには、ユーザーに高い利便性を提供することが重要です。

引用:優れたユーザーエクスペリエンスを提供する(Google 画像検索 SEO ベストプラクティス/Google検索セントラル)

Googleとしても画像の追加がユーザーが感じるサイトの見やすさに関連していると認識しています。

画像を表示させるための押さえておきたいポイントは以下の通りです

・コンテンツに関連した画像を使用する

記事のコンテンツに直接した画像を選ぶことで、ユーザーにとってわかりやすく有益な情報を提供できます

・関連するテキストのそばに画像を配置する

画像は関連するテキストの近くに配置し、コンテンツとの関連性を強調しましょう

・レスポンシブ対応のコンテンツを制作する

デバイスに応じて画像が適切に表示されるよう、レスポンシブデザインを採用することが重要です

・画像の適切な説明を設定する(alt属性)

画像のalt属性に画像の具体的な内容説明を記載し、検索エンジンが画像の内容をわかりやすくわかりやすくする工夫をしましょう。

Googleのクローラーとう解析ロボットはサイトを評価するために巡回した際に画像の内容をそのまま認識できないため、画像の内容をテキストで説明することにより正しく認識されやすくなります。

・ファイル名の最適化

もう一方のファイル名の最適化ですが、「image1.jpeg」のようにデフォルトの状態や長いファイル名の場合だとGoogleも評価しづらいため、画像の内容を連想できるようなタイトルにするという者です。

正しいな画像の使用と最適化は、ユーザーの閲覧性を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価向上にもつながります。

これらのポイントを意識して、画像を効果的に活用したコンテンツ制作を行いましょう。

404エラーページの作成

404エラーとは存在しましょうURLにアクセスしたときのエラーのことです。

「Not Found」と書かれたページにアクセスされますが、サイトごとに404ページはデザインをすることが可能です。

仮にデフォルトのままだとアクセスしようとしたユーザーが離脱をしてしまう可能性が高くなります。

そのため、デザインを行うことでほかページへの誘導を行うなど工夫をしましょう。

ちなみに弊社ランクエストでは、このような404ページにデザインをしています。

良好なページ表示スピード

仮にURLをクリックしてから10秒以上経過してもページが表示されなかった場合をイメージしてみてください。

多くのユーザーはそのサイトを離脱してほかのサイトを確認しにいくでしょう。

このようにページの表示速度が遅い場合、ユーザーにいい影響を与えないばかりか、離脱を招いてしまう可能性もあります。

その対策として、画像をの解像度をさげることや次世代型画像フォーマットを活用するなどの対策を行う必要があります。

ユーザーの声を反映した記事

ユーザーの声を反映した記事作成は、SEO対策において非常に重要です。

ユーザーの求める情報やニーズに応えることで、コンテンツの価値を高めることができます。

ユーザーの声を記事に反映させるには、以下の点に注意しましょう。

・ユーザーのよくある質問や悩みに対して具体的な回答を提供する

・興味を引くトピックやトレンドに関する情報を盛り込む

・読みやすく利用しやすい形式やレイアウトを採用する

これらを意識して記事を作成することで、ユーザーにも検索エンジンにも評価されやすいコンテンツを制作・提供できます。

権威性の高い情報源

国の統計データや大企業の調査結果など、信頼性のある情報源からの引用は、読者にとっての価値の高い情報となります。

ただし、データを参照する際には、以下の点に注意しましょう。

・公式な統計データや信頼できる調査結果を使用する

・情報源の把握性と正確性を確認する

・誤った情報や不正確な内容を掲載しない

正しい引用は、記事の質をさらに高める重要な要素となります。

コンテンツSEOが適しているサービス

コンテンツSEOが効果を発揮しやすいサービスには、以下の2つの特徴があります。

①潜在層と接点を持つことにメリットがあるサービス

コンテンツSEOは、潜在顧客と接点を作ることにメリットがあるサービスに特に適しています。

特に高単価商材やBtoB商材では、購買に至るまで一定の情報収集期間が必要で、その間に「検索」という行動が行われることが多いです。

こうした検索ご行われた際に自社サイトが顧客の目に留まることで、認知度を高め、購買時の選択肢に入れてもらいやすくなります。

さらに、資料ダウンロードを活用して顧客情報を取得し、商談に繋がる導線を整備することで、より効果的な成果を得ることが可能です。

ただし、SEOだけでは検索行動をきっかけとした一時的な接点しか持てません。

そのため、メルマガなどの手法を併用し、継続的に顧客にアプローチできる仕組みを構築することで、商談や成約率をさらに高めることができます。

②複数商品を比較検討できるサービス

コンテンツSEOは、家電量販店のように1つのテーマで複数の商品を比較検討できるサービスにも向いています。

比較が必要なサービスでは、ユーザーのニーズを満たすために、ある程度の情報量が求められます。

SNSでは提供できる情報量が限られているため、詳細な情報を掲載できるコンテンツSEOが効果的です。

例えば、商品やサービスの特徴を詳細に比較できる記事を作成することで、ユーザーに有益な情報を提供し、信頼を獲得することができます。

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に応えながら、顧客との信頼関係を構築し、購買や商談に繋げるための強力な手法です。

それぞれのサービスの特徴に合わせて活用していきましょう

コンテンツSEOの制作で成果を出すコツ

コンテンツSEOの制作で高い成果を得るには、的確な方法で制作を継続できる環境づくりが必要です。ここでは、コンテンツSEOのスムーズ化に役立つ効果的な手段を紹介します。

ツールを活用する

キーワードリサーチや競合分析などの作業を効率化するために、SEOツールを活用しましょう。適切なツールを使用することによって、サイトのアクセス数やCVRなど、検索順位向上に必要なデータを取得できます。

また、検索エンジンのトレンドやユーザーの検索キーワードを捉え、それに基づいた効果的なコンテンツ戦略や、ツールの提案によって新たなキーワード選定のアイデアが得られ、上位表示のきっかけになる場合もあります。

他にもサイト内のどこに問題があるかを可視化できるため、課題を一つずつ解決しながら、良質なコンテンツに仕上げられます。ツールで得た情報をもとに戦略を立てれば、コンテンツSEOの成果を最大化できるでしょう。

SEOツールにはさまざまな種類があり、無料で利用できるものもあります。下記の無料ツールを活用すれば、コストをかけずにSEO対策を始められます。

- Googleアナリティクス

- Googleサーチコンソール

- Googleキーワードプランナー

ただし、ツールはあくまでサポート役であり、最終的な判断には人間の経験や視点が必要です。

ツールを賢く活用しながら、しっかりと人の目で確認することで、コンテンツSEOの効果を最大化できます。

【関連記事】

Googleアナリティクスとは?設定方法や導入手順・使い方を解説

Googleサーチコンソールの機能や使い方を初心者向けに解説【2025年版】

Googleキーワードプランナーの使い方!初心者向けに基本を解説

ベネフィットを加える

コンテンツSEOで成果を出すために重要なのは、訴求力です。

商品やサービスを紹介する際、通常は「特徴」や「メリット」を中心に説明します。

しかし、UXに基づくコンテンツ設計では、それだけでは十分に伝わりません。

重要なのは、その商品やサービスを利用することでユーザーが得られる具体的な利益(ベネフィット)を伝えることです。

下記は一例になります。

(例)

訴求商品 :在宅ワーク用の高性能チェア

特徴 :人間工学に基づく設計、長時間でも疲れにくいクッション

メリット :腰痛や肩こりの軽減、集中力の向上

ベネフィット:快適な仕事環境で業務効率が大幅アップ

「特徴」や「メリット」を伝えることで商品のイメージを伝えることはできます。

しかし、ユーザーに実際に行動を促すには、具体的な魅力や、ユーザーが潜在的に求めているものにアプローチすることが効果的です。

自社で行う場合は専任の編集者をつける

コンテンツSEOを行う際は、社内に専任の編集者をアサインするとよいでしょう。

編集者をつけることで、文章の品質や読みやすさを向上させ、検索エンジンで評価されやすいコンテンツを作成できます。

編集者は文法や表現、スタイルをチェックし、ユーザーに価値ある情報を提供するために必要な改善を行います。

さらに、キーワードの適切な配置や密度の調整、ヘッダーや段落の整理なども編集者の重要な役割です。

編集者が自ら取り組むことで、コンテンツの品質が大幅に向上し、検索エンジンからの評価も高くなる可能性があります。

専門的な知識と経験を活用した編集により、効果的なコンテンツSEOを実現することが可能です。

外注する

コンテンツ制作のノウハウとリソースがない場合は、外注するのも一つの方法です。SEO対策を丸ごと外注すれば、コンテンツSEOにかける時間と手間が省かれて本業に集中できます。

外注すると費用もそれなりにかかりますが、効果が出れば費用以上の成果を得られます。投資として考えれば、外注するメリットは大きいと言えるでしょう。

SEOコンテンツをスムーズに制作するための2つの手段

コンテンツSEOを効率よく進めるためには、制作体制を構築する必要があります。

しかし、最初からすべてを内製化するのは難しい場合が多いです。

コンテンツSEOは、コンテンツマーケティングの手法の1つであり、正しい知識やノウハウを活用しながら、継続的にコンテンツ制作を行う必要があります。

そのためには、制作リソースが求められます。

この項目では、コンテンツSEOをスムーズに進行するための以下の方法を紹介します。

方法①個人のライターや編集プロダクションに外注する

1つ目の方法として、個人やライター編集プロダクションにコンテンツ制作を依頼する方法があります。

例えば、クラウドソーシングサービスを利用することで、1記事単位から簡単に発注できるため、非常に便利で効率よく進められます。

しかしライターのスキルにばらつきがあるため、納品後に手直しが必要な場合があることは事前に頭に入れておきましょう。

編集プロダクションに依頼する場合、記事制作のプロフェッショナルが対応するため、質の高い記事を納品して受け取る可能性が高いです。

デメリットとしてプロダクションは実績やノウハウを持つ分、個人ライターに比べてコストが高くなる点には注意が必要です。

方法②ノウハウを吸収した後に社内で社内化する

もうひとつの方法は、専門家からコンテンツSEOのノウハウを学び、それをもとに社内で社内化する方法です。

自社の商品やサービスについての知識が豊富であっても、それをコンテンツに変えることやわかりやすく伝えるスキルが必要です。

また、SEO対策も並行して行う必要があるため、サイト運営の初期段階ですぐに成果を出すのはかなり難易度が高いです。

そのため、専門家による支援を受けることで、初期段階から適切なコンテンツ制作を実施しつつ、最終的には自社で対応できる仕組みを構築することが可能です。

コンテンツSEOを実践する際の注意点

コンテンツSEOを実践する際は、以下の点に注意してください。

- 被リンク目的の施策はNG

- サイト内外の酷似・コピーコンテンツ

- 他サイトの記事をコピー&ペーストする

- キーワードの重複は控える

- 更新・ページ追加が難しい環境はコンテンツSEOに不向き

- コンテンツに盛り込むキーワードの割合

- 生成AIの使用

- ユーザーの検索インテントに沿った記事を作成する

- 誤字脱字・文法ミス

これらは、Googleのガイドライン違反に該当します。Googleからペナルティを受け、コンテンツが検索結果に表示されなくなるため注意しましょう。

一つずつ解説します。

被リンク目的の施策はNG

検索順位の操作を目的とした被リンクはGoogleからスパムと判断され、ペナルティを受ける恐れがあります。具体的には、以下のような被リンクが該当します。

・低品質なディレクトリサイトへの掲載

・リンクファーム(機械的な相互リンク)への参加

・関連性の低いサイトとの相互リンク

・有料リンクの購入

・中古ドメインを利用した自作自演リンク

本来の被リンクの理想的な形は、良質なコンテンツやサイトが外部から自然に紹介されることです。

そのため、これらの手法に頼ることは短期的な効果を狙っただけのものであり、結果的にペナルティのリスクを高めるだけになってしまいます。

健全な被リンクを獲得するためには、コンテンツSEOを活用し、外部サイトがリンクを貼りたくなるような価値の高いコンテンツを作ることが大切です。

自然発生的に被リンクが増えることを目指しましょう。

サイト内外の酷似・コピーコンテンツ

コピーコンテンツとは、競合サイトの内容をそのままコピーしたり、非常に似た内容で構成されたコンテンツのことを指します。

スパム行為と見なされ、ペナルティを受けるリスクが高まるため注意が必要です。

他サイトの記事をコピー&ペーストすることは、効率よく文章を作成する方法のように見えますが、Googleペナルティの対象となる行為です。

また、書き換えるだけの文章もNGとされており、独自性のないコンテンツは評価されにくいです。

実際に検索結果を順に見ていて、「この内容、さっき見たものとほとんど同じだ」と感じた経験はありませんか?

そのような場合、そのコンテンツはコピーコンテンツである可能性があります。

もちろん意図せず他サイトと似た内容になってしまうケースもありますが、その場合は自社ならではの情報や独自性を盛り込むことで、重複率を下げる工夫が必要です。

また、コンテンツを公開する前に「CopyContentDetector」などのコピペチェックツールなどを活用して、他サイトとの重複を確認しておくと安心です。

さらに、自社のコンテンツが他サイトにコピーされた場合や模倣された場合、Googleにどちらのコンテンツが正と判断されるかによって、自社のコンテンツがコピーコンテンツとみなされてしまう可能性もあります。

もしコピーされたコンテンツを発見した場合は、DMCAを利用してコピーコンテンツの削除申請を行いましょう。

※DMCA(デジタルミレニアム著作権法)とは、アメリカで制定された法律で、インターネット上の著作権侵害に対処するための規定を設けています。

一方で、実害が少ない場合は、自社のコンテンツをリライトして独自性を高めることで対応する方法も選択肢として考えられます。

コピーや模倣によるリスクを軽減するため、定期的なチェックと対策が重要です。

他サイトの記事をコピー&ペーストする

他サイトの記事をコピー&ペーストすることは、効率よく文章を作成する方法のように見えますが、Googleペナルティの対象となる行為です。

また、書き換えるだけの文章もNGとされており、独自性のないコンテンツは評価されにくいです。

またコンテンツ作成を進めていく中で、専門用語の説明や解説を他の情報源から引用したくなるシーンもあるでしょう。

その際に注意する必要があるのが、コピペとGoogleから判断されないようにすることです。

もしコピペと判断されてしまうと評価が下げられてしまい、検索順位に悪影響を及ぼします。

これを防ぐために、引用タグ(blockquote)を使用して、引用部分であることを明確に示すことが重要です。

キーワードの重複は控える

キーワード重複(カニバリゼーション)とは、自社サイト内の複数コンテンツが「同じ検索キーワード」や「同じ検索意図」で競合になってしまう状況を指します。

キーワード重複自体がGoogleのガイドラインに禁止するわけではありませんが、以下のようにSEO対策においてマイナスの影響を与える危険性があります。

・SEO評価が分散する

・CTR(クリック率)が分散する

・被リンクが分散してしまう

これらのリスクを回避するためには、コンテンツ設計の段階でキーワード選定や構成をしっかりと練り、重複が発生しないよう注意することが重要です。

更新・ページ追加が難しい環境はコンテンツSEOに不向き

自社で利用しているホームページサービスが古く、更新作業が煩雑な場合、コンテンツSEOの実施は非常に困難で手間がかかります。

更新のしやすい使いやすいCMS(コンテンツ管理システム)を導入すれば、原稿が完了した時点でコンテンツ制作作業の大部分を完了した状態にすることが可能です。

簡単に操作できる環境が整っていれば、コンテンツSEOの進行もスムーズになります。

しかし、古いホームページ作成ソフトを使っていたり、HTMLでの編集が必要な場合、ページの作成や更新に多大な労力と時間がかかります。

例えば、「画像のサイズ調整だけで30分かかる」 といった状況も珍しくありません。

このように、スムーズに更新やページ追加ができない環境では、コンテンツの生産性が大きく低下します。

その結果、集客力が弱まり、長期的には非常にチャンスを逃す可能性があります。

コンテンツSEOを成功させるためには、効率的に更新や追加作業ができる環境を整えることが必要です。

適切なCMSの導入や運用体制の改善を検討しましょう。

関連記事:SEOの基本はキーワード選定から!選び方やツールまで徹底解説

コンテンツに盛り込むキーワードの割合

コンテンツ内に適切な割合でキーワードを配置することで、検索結果の上位表示がかなり容易になります。

ただし、キーワードの使用には注意が必要です。

以下の 3 つのポイントを意識しましょう。

1本文中の文字数の約2%程度を目安にキーワードを配置する。

2キーワードを盛り込みすぎず、自然な文章を心がける。

3キーワードを1箇所に集中させず、コンテンツ全体にバランスよく配置する。

一見、1 と 2 は相反する見えるかもしれませんが、キーワードを意識しすぎるあまりに不自然で読みにくい文章になりがちです。

検索エンジンはユーザーの視点に近い形でコンテンツを評価ししているため、無関係なタイミングでキーワードが出現したり、不必要に繰り返し行われる場合は、質の高いコンテンツとして認識されず、評価を下げられてしまいます。

改めて記事を読みなおし、不自然さを感じる場合は、キーワードの量を調整し、文章が自然になるよう工夫しましょう。

また、キーワードが一部の項目に偏ると、検索エンジンがコンテンツ全体をそのキーワードに関連していると判断しにくくなります。。

キーワードはまんべんなく配置しましょう。

生成AIの使用

生成AIによるコンテンツは、Web上の情報をもとに生成されるため、「独自性」という質の高いコンテンツに求められる観点を満たすのは難しいとされています。

アイデア出しや概要の作成には生成AIは有用なものの、生成AIだけで作られたコンテンツは価値が不足しており、コンテンツSEOで成果を出すためには適していないのが現状です。

ユーザーの検索インテントに沿った記事を作成する

検索インテントとは、特定のキーワードで検索した人がどのような情報を求めているのかという「検索意図」のことです。

上位表示されるコンテンツを作るには、この検索インテントを正しくに理解し、それに応えるコンテンツであることが重要です。

検索インテントは、主に以下の4つに分類されます。

Know型:知識を得たい(例:キーワードに関する情報や背景を知りたい)

Go型:場所や交通手段、口コミなど、特定の場所に関する情報を探している

Do型:行動に関する方法やコツを知りたい

Buy型:購入を目的としている

検索インテントを見誤ると、ユーザーのニーズに応えられないコンテンツを作ってしまう可能性があります。

そのため、まずは実際に検索して上位表示されているコンテンツを確認し、ユーザーが何を求めているのかを分析しましょう。

そして、その意図を満たすコンテンツを作成することが成果が出るためのポイントとなります。

検索意図に沿わない内容を発信しても、ユーザーの求める情報とは異なるため、たとえ検索結果に表示されたとしても閲覧される可能性は低くなります。

例えば、「スマホケース」というキーワードで検索する場合を考えてみましょう。

検索結果のサジェストから、「スマホケース 手帳型」や「スマホケース 人気」のように、ユーザーが特定の特徴やおすすめ情報を求めていることがわかります。

一方で、スマホケースを自分で作りたいという検索意図は少ないと判断できます。

さらに、実際の検索結果を確認すると、「おすすめのスマホケースランキング」や「耐久性の高いスマホケース紹介」といったコンテンツが上位を占めていることがわかります。

この場合、ユーザーが「スマホケース」というキーワードで探しているのは、商品を選ぶための情報やおすすめに関する内容です。

そのため、「スマホケース」のキーワードに対して自分で作る方法を紹介するコンテンツを出しても、需要が合わず、上位表示されにくいでしょう。

誤字脱字・文法ミス

誤字脱字や文法ミスは、コンテンツの信頼性を損なう大きな原因となります。

もし、誤字や文法ミスが目立つ記事を本当に信頼できるでしょうか?

些細なミスによって、良質な記事の評価が下がってしまうのは非常にもったいないことです。

さらに、これらのミスはGoogleの評価にも悪影響を与える可能性があります。

信頼性の高いコンテンツを維持するためにも、記事のチェックを徹底し、誤字脱字や文法ミスを防ぐように心がけましょう。

コンテンツSEOとテクニカルSEO(内部SEO、内部対策)はどちらを優先的に行うべきか

コンテンツSEOとテクニカルSEOどちらを優先的に取り組んだほうがいいかは、Webサイトの状態や性質によって変わります。

オウンドメディアのようなコンテンツが主軸となる場合には、コンテンツSEOを優先的に取り組むほうが効果が出やすい傾向になります。

一方で求人やECサイトのようなデータベース型の場合は、テクニカルSEOを優先的に取り組みましょう。

あくまで優先的に取り組んだほうがいいというだけで、もう片方の施策がおざなりになっては大きな成果は期待出来ませんので注意しましょう。

オウンドメディアの場合、優先的にコンテンツに取り組みながら、並行してでテクニカルSEOにも着手をしてバランスを見ながら施策を行いましょう。

コンテンツの品質が高い場合でも、適切な内部SEO(テクニカルSEO、内部施策)が実施されていないとGoogleなどの検索エンジンに評価されにくくなるケースがあります。

評価されにくくなることで、コンテンツが上位化されない要因となります。

例えば、クローラーやインデックスに向けた対策を行います。

この施策によって自社のページをクローラに見つけてもらいやすくなり、コンテンツの情報が取得されやすくなります。

その影響により検索結果に表示されやすくなり、ユーザーが情報を探している場合に関連性が高いページを表示できるようになります。

結果クリックされ自社サイトへの流入数を増加することができるため検索流入の確保に繋がります。

具体的な施策として内部SEOには、以下のような要素があります。

・titleタグ

・descriptionタグ

・見出しタグ

・リストタグ

・altタグ

コンテンツの作成と並行して、内部SEOを適切に行うことが上位化のために重要です。

またコンテンツSEOを行う場合、管理画面を通して記事投稿を実施していきます。

その際にテクニカルSEOのタイトル、ディスクリプション、見出し、代替テキスト、アンカーリンクなどを簡単に設定・登録できるようにしておくとよいでしょう。

コンテンツSEOを実施する場合、継続的にコンテンツ投稿や改善を行います。

その場合、毎回CSSやHTMLを修正する作業を行うと工数がかなりかかってしまいます。

Web担当や企業の広報担当者がおおむねこの作業を実施していくことになると思いますが、投稿に多くの時間を使ってしまうのはもったいないです。

そのため、新規のコンテンツ投稿や改善はなるべく最小限の工数でできるよう管理画面を作り込む必要があります。

管理画面の構築は、新規のサイト制作やリニューアル時にCMS構築費に含まれているケースが多いです。

もし自社のCMSがそのようになっていなかった場合は契約している制作会社に改修費用について確認するとよいでしょう。

コンテンツSEOの費用相場

社内に記事制作を行うリソースがなく、外注できる予算がある場合には、外部のプロライターにコンテンツ作成代行を依頼するという方法があります。

この際、SEOの専門家というよりかは自社のサービスや商品に関しての専門分野であるライターに依頼しましょう。

あくまでのコンテンツの内容で勝負をすることになるため、専門性や権威性、体験を有するライターに記事を書いてもらえるとよいです。

専門性のあるライターに記事制作を依頼する場合、3,000文字程度で目安としては20,000円~50,000円程度です。

しかし、上記の費用はあくまで目安になるため、詳細な費用は確認するようにしましょう。

コンテンツSEOを外注する費用の相場は、あくまで目安にはなりますが以下の通りです。

SEOコンサルティング(内部施策の調査と実行):約40万円/月

キーワード戦略設計 :約30万円

記事構成案作成 :約5~10万円

※本数によって変動します

ライティング :約5万円~

※本数によって変動します

取材(インタビュー)、撮影 :約15~20万円

画像制作 :約1~3万円/1枚

記事監修 :約2~5万円

※業界や肩書によって変動します

レポーティング(初期・定常) :約5万円/月

SEOコンサルティングを継続的に外注依頼をする場合には、月額で数十万円程度の費用が必要です。

あわせて記事の作成などもスポットで依頼しすると、月額30万円程度は見ておきましょう。

SEOコンサルティング会社によっても対応内容の範囲や費用の相場は大きく異なります。

そもそものコンテンツSEOにかけられる費用は事前に確認をし、外注することで達成したい目標なども踏まえて検討しましょう。

以前は、マッチングサイトなどを活用してアップする数を重視して1記事数千円程度で大量発注をする手法が流行しました。

しかし、現在では1記事ごとの品質もGoogleから見られているため、品質のそこまで高くない記事を大量にアップしても高い評価は得られにくくなっています。

今後もその傾向はさらに進むと考えられているため、品質のそこまで高くない記事を大量にアップする方法はおすすめできません。

生成AIで作成した文章をそのままアップすることも今後低い評価を受ける可能性があるので注意しましょう。

ここまでコンテンツSEOを外注する上での費用相場を説明してきましたが、現在のSEOではGoogleからの高い評価を得られるコンテンツはE-E-A-Tという「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」を満たしたコンテンツです。

しかし、経験や専門性、権威性の項目を満たし、信頼性の獲得するコンテンツの作成は自社内で作成することが理想的です。

その理由としては自社の人材で記事を書いた方が業界での経験もある、専門性の高いような内容でもコンテンツに反映することができるためです。

しかしコンテンツ作成がもっとも時間がかかる場所で、削すことのできないものになります。

自社でコンテンツを作成する場合には、コンテンツ作成の項目にエネルギーを使い、ほかの部分にはなるべくコストがかからないよう調整することが重要です。

コンテンツSEOの成功事例

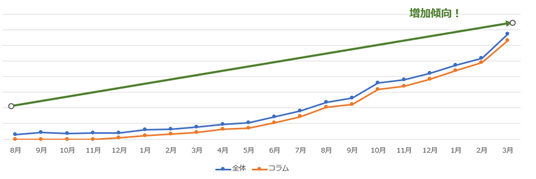

弊社ランクエストで実施したコンテンツSEOの成功事例を紹介します。

・成功事例1 株式会社クロスハウス

・成功事例2 株式会社日本コンラックス

成功事例1 株式会社クロスハウス

都内を中心にシェアハウスの紹介を行っている、株式会社クロスハウス様。

家賃3万円から探すことができ、賃料相場より安い物件数が豊富な点が話題の企業様です。

コンテンツ制作におけるリソース不足にお悩みを抱えており、弊社ランクエストにコンテンツ制作のご依頼を頂きました。

弊社で作成したコンテンツが1カ月目から順調に順位がつき、TOP5以内を維持しています。

また順位の改善だけではなく、CV数の増加にも大きく寄与しています。

具体的にはコンテンツ制作のみで、年間CV約1.68倍、セッション数約1.77倍増加の結果となりました。

ランクエストでは、徹底的な教育を行っている正社員のライターチーム『moc』が記事制作を担当しました。

誤字脱字がない等の基本的なことはもちろんですが、“正しい日本語””読みやすい記事”にも徹底的にこだわり納品・投稿をさせて頂きました。

成功事例2 株式会社日本コンラックス

株式会社日本コンラックス様は、自動販売機-精算機向けの硬貨選別機や紙幣識別機、キャッシュレス決済関連機器システムなどを製造・販売するメーカー様です。

現金決済および電子決済の両面からお客様の決済ビジネスをトータルサポートしており、そのソリューションの一環として「Pay Cube」という自動釣銭機を展開されています。

「Pay Cube」は従来の自動釣銭機に比べてサイズや入金スピード、釣銭補充頻度などの観点から優れた商品ですが、商品の知名度向上や問い合わせ数増加を目標に、ランクエストにSEO対策をご依頼頂きました。

「Pay Cube」のサイト課題として自動釣銭機に関連する専門性が高くなかったため、コンテンツSEOへの取り組みを行いました。

自動釣銭機を導入するメリットや、セミセルフレジのよくあるトラブルケースなど、お役立ちコラムをお客様が監修のうえ執筆する事で、サイトのSEOパワーが高まり、メインのキーワード上位化にも大きく貢献する事が出来ました。

コラムが起点として「Pay Cube」を知るきっかけとなり、コラムから別ページへの回遊も次第に増えたため、お問合せにも繋がるようにさらに改善を重ねていきます。

効果が顕著に出た要因としては、自動釣銭機という専門分野において知識が必要な点もありましたが、お客様が協力頂けた事で有用なコンテンツ作成ができたことが結果につながったと思っております。

順位から成果を報告させて頂きますが、開始当初20位前後だった「自動釣銭機」というメインキーワードは2024年3月現在、9位まで上位化し、「自動釣銭機とは」等、コラムキーワードでは30以上のキーワードで1位表示を達成しました。

セッションに関しては開始当初から比較すると20倍以上にまで伸長しました。

現在さらに右肩上がりでセッションが伸びているため、今後さらに問い合わせ増を実現できるよう頑張っていきます。

関連記事:コンテンツSEOとは?現役SEOコンサルタントが徹底解説

まとめ:コンテンツSEOを導入してWebサイトの集客力向上につなげよう

コンテンツSEOを実践すれば、検索上位を狙えるだけでなく、アクセスの増加やCVRの向上が見込めます。Googleの評価指標がユーザーファーストである限り、Webにおける集客方法としてコンテンツSEO施策は有効です。

本記事を参考に、コンテンツSEOを実践してWebサイトの集客力向上につなげましょう。

弊社のSEOサービス「ランクエスト」では、お客様ごとに専任のコンサルタントがつき、戦略立案からコンテンツ制作、効果測定まで、すべて対応いたします。SEO対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

SEOの外注(SEO代行)をご検討の方はこちら

SEOコンサルサービスをご検討の方はこちら

SEO対策費用についてはこちら

SEO会社をご検討の方はこちら