「SEO記事を書いて集客したいけどノウハウがない」「SEO記事を書いたのに全く伸びない」とお悩みではありませんか?

SEOとしてのポイントを押さえず、ただやみくもに記事を書いているだけでは成果は見込めません。

そこで今回は、SEOに強い記事の特徴と書くためのポイントを、具体的な対策とあわせて解説していきます。

1日でも早く効果的なSEO記事を書きあげたいとお考えの方は、ぜひご一読ください。

目次

今すぐ無料で、

あなたのSEO対策費用を

シミュレーション!

簡単な質問に答えるだけで、

最適なSEOプランと費用が無料でわかります。

SEO対策を

行ったことはありますか?

「SEOに強い記事」とは

SEOに強い記事とは、GoogleやYahoo!といった検索サイトの上位に表示される記事です。

そして上位に表示される記事の多くは、Googleの理念に沿い、検索エンジンに評価されるアルゴリズムに則った内容を含んでいます。

よって効果的なSEO記事を書くためには、Googleの理念に沿ったうえでアルゴリズムに評価されるための対策をしなくてはなりません。

「Googleのアルゴリズムだけでいいの?」と疑問に思われるかもしれませんが、実はYahoo!は2010年からGoogleのアルゴリズムを採用しているのです。

しかも、日本の検索エンジンのシェアの約9割はGoogleとYahoo!の2社が占めているので、Googleのアルゴリズムに則っていれば、SEO対策として十分な範囲をカバーできます。

参照:総務省「日本における検索エンジンのシェア(利用端末別)」

参照:Yahoo! JAPAN「Yahoo! JAPANの検索サービスにおけるグーグルの検索エンジンと検索連動型広告配信システムの採用、ならびにYahoo! JAPANからグーグルへのデータ提供について」

補足:2023年7月1日、Yahoo!が検索エンジンをGoogleから切り替える検討をしていると報道がありました。

Googleとの契約が2025年3月末に切れるため、そこを境にYahoo!の検索エンジンアルゴリズムが変わる可能性があります。

その際は改めてSEO対策の仕方を整理したいと思いますので、またご覧いただけると幸いです。

SEOとは

そもそもSEOとは、”Search Engine Optimization”の略であり、検索エンジン最適化を意味します。

検索エンジン最適化のためには、先述したようにGoogleのアルゴリズムに則る必要がありますが、肝心なアルゴリズムの詳細は公開されていません。

そのかわりに、「Google検索の基本事項」や「Googleにウェブサイトを表示する」といった、検索エンジンの仕組みに関するドキュメントが公開されています。

このガイドラインに則ってSEO対策を進めれば、ユーザーにとって有益な記事と判断され、検索結果の上位に表示されるようになります。

ガイドラインに記載されている内容のなかで、特に重要なのが次に解説する3つの項目です。

関連記事:SEO対策とは?SEO対策のメリット・デメリットと対策方法を詳しく解説

①コンテンツの品質を高める

最も優先するべきは、検索から記事に訪れたユーザーにできる限り品質の高い、有益なコンテンツを提供することです。

質の高いコンテンツを提供するためには、まずユーザーの求めているものを把握する必要があります。

執筆する記事がどんなキーワードで検索されるのかを考え、実際にそのキーワードをGoogleで検索し、どんな内容の記事やサイトが上位に表示されるのかを見ておきましょう。

同じキーワードで対策している競合サイトを参考にすることで、足りないトピックや不要なトピックがわかり、コンテンツの品質向上に繋がります。

また、メインのキーワードにまつわるコンテンツだけではなく、関連するサブコンテンツも追加し内容の拡充を図りましょう。

顕在化したニーズだけではなく、ユーザーが認識できてない潜在的なニーズを満たせれば、より有益な記事として評価が高まります。

関連記事:コンテンツSEOとは?現役SEOコンサルタントが徹底解説

②被リンク評価を高める

被リンク評価を高めることも、重要なSEO対策です。

被リンクとは、ほかのウェブサイトから自サイトへ向けられたリンクです。

検索エンジンは、この被リンクの質と量を指標の1つとしてサイトの評価を行い、検索エンジンからの評価が高まれば検索順位も向上します。

ただ被リンクの数を増やすだけではなく、関連性の高いサイトや品質の高いサイトから被リンクを獲得することが重要です。

ただし、リンクを売買したり過剰に相互リンクを作成したりすると、恣意的に検索結果ランキングを操作するためのリンクスパムであると見なされるので、絶対にやめましょう。

【関連記事】

SEOにおける被リンクとは?獲得する5つのポイントを解説

被リンクによるペナルティとは?原因と対処法を解説

③Googleのガイドラインに則ったコーディング

記事の構成で利用する各種HTMLタグは、Googleのガイドラインに記載された内容に則って正しくコーディングしましょう。例としては、以下の項目があげられます。

- titleタグの最適化

- 見出しタグ(hタグ)の使用

- メタディスクリプションの最適化

- 内部リンクの設置

- 構造化データのマークアップ

正しくコーディングされていないと、Googleにサイトの内容が正しく伝わらず、適切なSEO評価を受けられなくなります。

Googleの公開しているSEOスターターガイドには、各種タグの使い方や避けるべき事象が詳細に記されているので、記事をアップする際には必ず確認してください。

また、サイトはパソコンからだけではなく、スマートフォンをはじめとしたモバイルデバイスからも閲覧されると考えておきましょう。

現在Googleは、モバイルサイトの品質を検索順位の決定基準にしているため、おそろかにすると検索上位が難しくなります。

パソコンからの閲覧だけを前提としたサイトは、スマートフォンだと見づらいケースが多いので、モバイルに適したモバイルフレンドリーなデザインも設計しなくてはなりません。

たとえば、サイトの幅がウインドウサイズに合わせて変わるようにしたり、テキストサイズを変更したりする工夫が求められます。

Googleの提供するモバイルフレンドリーテストを利用すれば、ご自身のサイトがモバイルフレンドリーかどうかの確認が可能です。

関連記事:Googleへサイト登録する方法は?できない場合の対処法も解説

SEO記事の書き方

今回は、『SEO記事の書き方』というテーマで実際に記事を執筆して、その過程を追いながらSEOに強い記事の書き方を解説していこうと思います。

まさに今読まれているこの記事がどのようにできあがったのか、順を追って見ていきましょう。

外部サイト:SEO対策記事の書き方を徹底解説!

①上位化させたいキーワードの選定

まずは、検索結果で上位化させたい対策キーワードを選定しましょう。

このキーワード選定をないがしろにすると、記事の内容もぶれて、集客も期待外れな結果に終わってしまいます。

専用のツールを有効活用すれば、狙ったワードの関連キーワードや検索ボリュームだけではなく競合性もわかるため、効率よくキーワードを選定できます。

今回は、『ラッコキーワード』と『Googleキーワードプランナー』を利用して、テーマに最適なキーワードを選定していきましょう。

それぞれのツールの詳細な情報は、本記事の後半に記載しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:SEOの基本はキーワード選定から!選び方やツールまで徹底解説

関連キーワードの抽出

まずは、『SEO記事』というワードが、ほかにどのようなワードとともに検索されているのかを確認していきます。

ラッコキーワードでは、そのワードに紐づくサジェストを一覧化して取得することが可能です。

実際に、『SEO記事』をラッコキーワードで検索してみます。

すると、以下の結果が表示されました。

『SEO記事 作り方』や、『SEO記事 構成』といったサジェストがあるのがわかりますね。

ここで、画面右上にある「全キーワードコピー(重複除去)」をクリックすると、この一覧のデータをコピーして取得できます。

ちなみに、ラッコキーワードの具体的な使い方は別の記事でも解説しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。

関連記事:ラッコキーワードはSEOに欠かせないツール!使い方や仕組みを解説

検索ボリュームと競合性の確認

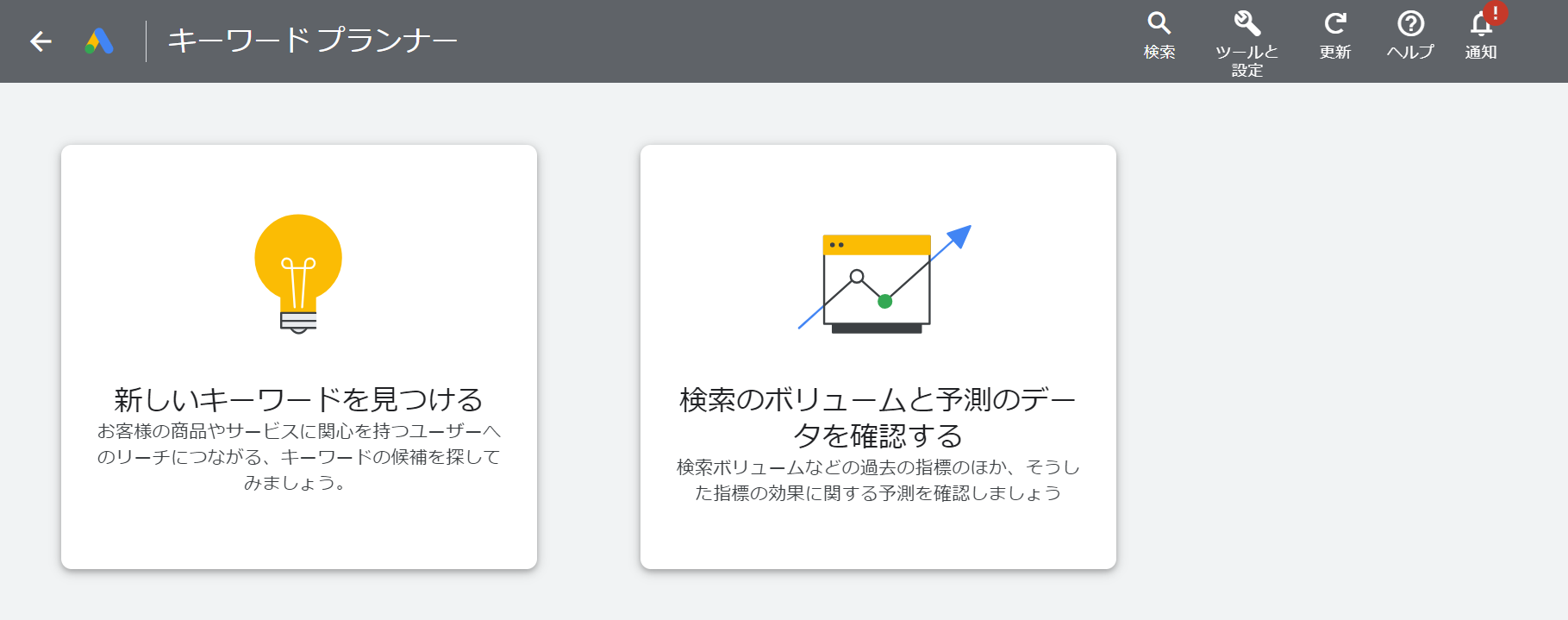

次に、Googleキーワードプランナーを使って、取得した各キーワード候補の検索ボリュームと競合性を確認していきましょう。

キーワードプランナーのページから、「検索のボリュームと予測のデータを確認する」をクリックします。

入力ボックスが表示されるので、先ほどコピーしたデータをペーストして、「開始する」をクリック。

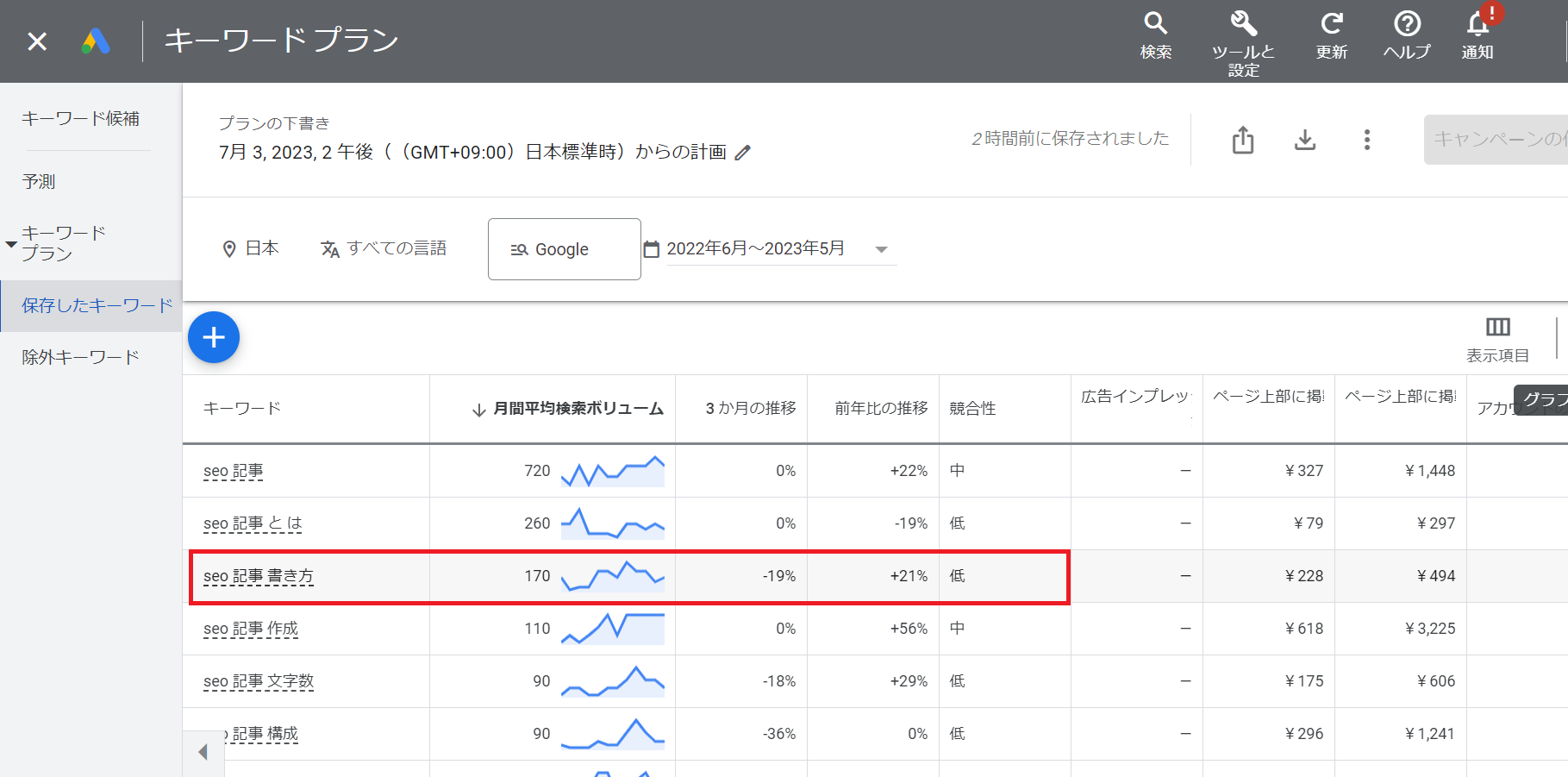

すると、各キーワードのデータが表示されるので、「月間平均検索ボリューム」順に結果を表示させます。

結果を上から順番に見ていくと、3番目に『SEO記事 書き方』があるのがわかります。

今回のテーマに合ったキーワードですし、検索ボリュームがありつつも競合性は低いので、検索ユーザーに私たちの書いたSEO記事を見てもらえる可能性が高そうですね。

TIPS:競合性とは、特定のキーワードに対して、どれだけの会社や個人がインターネット上に広告を出しているのかを表したものです。

競合性が低ければ、このキーワードで広告を出している広告主が少ない、つまりブルーオーシャンであると判断できます。

今回は『SEO記事 書き方』を上位化させるキーワードに選定し、このワードを検索したユーザーのニーズを満たすことを目標に、記事を書いていきましょう。

②検索結果上位記事の調査

選定したキーワードで実際に検索し、検索結果上位の記事を調査します。

どのような記事が評価されているのかを把握できれば、タイトルや構成、書くべき内容の方針が定まります。

『SEO記事 書き方』の検索結果上位の記事を調査すると、以下の共通点がありました。

- そもそもSEOとは何かのおさらいをしている

- SEOに強い記事とは何かを定義している

- Googleのアルゴリズムに則ることが重要であると説明している

- 1から順序立ててSEO記事の書き方を説明している

- 実際の検索結果やツールを利用している場面を載せている

まとめると、SEOの基本的な部分から説明したうえで、具体的な対策と実際の手順に沿った事細かな説明が扱っているとわかります。

また、Googleの検索面にある、「他の人はこちらも質問」の箇所も、記事の内容を決める助けになります

見てみると、やはり「SEOに強い記事ってなんだ?」「SEO記事ってどうやって書けばいいんだ?」というところから疑問を抱いているユーザーが多いようです。

であれば今回の記事は、SEOの基礎を1から説明したうえで、実際にどんな手順を踏んで記事を書いているのかを、データや画像を用いて具体的に示していく方針にしましょう

(その結果、このような内容になっているわけですね)。

③記事の構成を決定する

内容の方針が大まかに決まったところで、次は構成を決めていきます。

構成とは、記事の設計書のようなもので、見出しという複数のセクションを組み合わせたものです。

これが決まれば、記事の方針とユーザーに提示すべき要素が定まり、説得力のあるストーリーができあがります。

また各見出しは、ユーザーニーズに対する回答が端的にわかる内容にします。

目次の段階で、ユーザーの意図に沿った内容であると理解してもらうことが重要です。

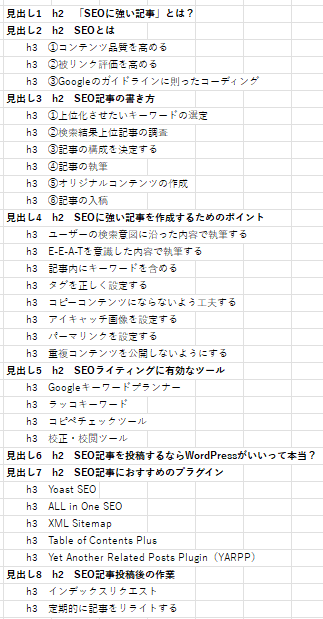

今回は上記をふまえた内容に、私たちが独自に考えた、SEO記事を書きたいユーザーが必要としている内容をくわえた結果、すでにご覧になっているとおり以下の構成となりました。

SEOとは? から始まり、書き方、ポイント、役に立つツール、補足と、これからSEO記事を書こうとしている方が求めている内容を網羅しています。

構成が決まったあとは、文字数を設定していきます。

ニーズに対して過不足なく情報を提供できるように、まずは全体の文字数を決めて、その後各項目の説明に必要な文字数の配分を決めていきます。

『SEO記事 書き方』で現在上位に表示されている10サイトの平均の文字数は、約10,500文字でした。

今回はその文字数にプラスアルファを追加して、全体でおおむね14,000~15,000文字を目指しながら執筆していきましょう。

文字数に囚われすぎないようにする

SEO対策について調べていると、「上位表示に最適な文字数」に関する質問をよく見かけます。

しかし適切な文字数は存在しません。実際に検索結果を見ると、2位より1位のページの方が文字数が少ないこともあります。

Googleが検索結果を決める際に最も重要視しているのは、コンテンツの品質です。つまりキーワードから検索意図を汲み取り、ユーザーを最大限満足させられる文章が作れていれば、文字数は関係ないのです。

ただし、内容を濃くしようとすれば自然と文字数も多くなるため、文字数が多いページが比較的上位表示されやすい傾向にあります。

しかし、それは競合との差別化を図ったり、よりコンテンツの有益性を向上させようとした結果です。無理に文字数を稼ぐようなことはせず、ユーザーに対しての可読性や情報の質を第一に考えましょう。

【関連記事】

SEO記事の書き方とは?上位化させるためのポイントを徹底解説!

リード文の書き方とは?ポイントや効果的な手順を解説

④記事の執筆

準備が終わり、ここからいよいよ本文の執筆です。

まずは、読みやすい文章を書くという意識を持ちましょう。

以下に、弊社のライターチームが文章を書く際に意識している項目の一部を載せているので、参考にしていただければと思います。

執筆で意識する項目の一例

- 長文はいくつかの短文に分解する

- 同じ語尾の繰り返しを避ける

- 語尾だけでなく、結びや言い回しも同じものが続くのを避ける

- 冗長な表現を避ける

- 主語と述語は近くに置く

- 主語と述語のねじれに気をつける

- 修飾語と被修飾語は近くに置く

- 接続詞を多用しない

- 適切な助詞を使う

- 「この」や「あの」といった指示語は必要なときのみ使う

- 長文が読みやすくなるように読点(、)を適切に挿入する

- 不要な受け身表現を減らす

- 表記を統一する

初心者にありがちなのは、「~ような」や「~といった」などの表現が多すぎて、文章が冗長になるパターンです。

自分の癖は気づきにくいので、確認項目はリストにして見直せるようにしておくとよいです。

そして執筆が終わったら、必ず校正を行ってください。

誤字脱字が多いと、内容がよくてもユーザーからの信頼を失ってしまいます。

仲間に見てもらう、ツールを利用する、声に出して読みなおすなどして、しっかりと文章の仕上がりを確認しましょう。

⑤オリジナルコンテンツの作成

記事の内容にオリジナルコンテンツを含めることも、ユーザーに読んでもらうためには非常に重要です。

GoogleのSEOスターターガイドでも、サイトをユーザーにとって有益なものにする手段として、独自のコンテンツ作成を推奨しています。

上位記事の内容を参考にするのも大切ですが、やりすぎると金太郎飴的な量産記事の1つとなって、ネットの海に埋もれてしまいます。

最低でもどこか1か所は、ご自身で考えだした見出しを入れられるとよいですね。

関連記事:オリジナルコンテンツとは?重要性や作り方の手順を解説

⑥記事の入稿

記事ができあがったら、最後は入稿作業です。

入稿にはWordPressをはじめとするCMSを用いる場合が多いですが、その際に以下のことを実施してください。

- 目次の設定

- リンクが有効になっているかの確認

- タグの設定

- 図や画像などの挿入

- タイトルや見出しなど重要箇所のテキストの装飾

これらの作業に漏れがあると、リンクが切れていたり体裁が変で見づらかったりと、不親切な記事になってしまいます。

あとで忘れないように、執筆の段階からタスクとして残しておくのがおすすめです。

入稿が済めば、記事の作成はすべて完了……ではありません。

入稿後の記事をWeb上で見ながら、改めて誤字脱字やリンク切れなどの不備がないか確認します。

もし不備があれば、修正して入稿しなおしてください。

また、あとからリンク先のサイトがなくなって、リンク切れが起こることもありえます。

そういった場合に備えて、記事のメンテナンスは定期的に行いましょう。

体裁的なメンテナンスだけではなく、内容のアップデートもSEO記事には欠かせません。

かつては正しかった内容が間違いになるというのは、ざらにあります。

公開した記事の内容に関連する最新情報は、常にキャッチアップしておきましょう。

SEOに強い記事を作成するためのポイント

ここからは、SEOに強い記事を作成するためのポイントを8つご紹介していきます。

SEOに強い記事を作成するための8つのポイント

- ユーザーの検索意図に沿った内容で執筆する

- E-E-A-Tを意識した内容する

- 記事内にキーワードを含める

- タグを正しく設定する

- コピーコンテンツにならないようにする

- アイキャッチ画像の設定する

- パーマリンクを設定する

- 重複コンテンツを公開しないようにする

ユーザーの検索意図に沿った内容で執筆する

Googleは、サイトのコンテンツがユーザーの検索意図に沿っているかどうかを重要視しています。

おなじみSEOスターターガイドにも、コンテンツ最適化の方法として「読者が求めているものを把握して提供する」という内容が明記されています。

キーワード選定の段階で把握したユーザーのニーズがあるはずなので、そこからずれないように本文を執筆しましょう。

執筆中に、定期的に頭から読みなおすと、記事のストーリーがぶれていないかどうかを確認できるので、特に文字数の多い記事を執筆する際はお試しください。

E-E-A-Tを意識した内容で執筆する

E-E-A-Tとは、ユーザーの検索意図に沿った検索結果を返せているかを示す評価基準で、昨今のSEO業界では対策が必須です。

評価基準として、以下の4つの項目があります。

E-E-A-Tの4つの項目

- 経験(Experience):記事で言及する内容について、製作者の経験や実体験が示されているか

- 専門性(Expertise):記事の内容に、特定の分野に特化した高い知識やスキルが含まれているか

- 権威性(Authoritativeness):記事の内容について第三者が評価しているか、また権威ある人物によって監修されているか

- 信頼(Trust):ウェブページの内容、発信者、サイトそのものが安全かどうか

たとえば、今ご覧になっているこの記事は、SEOライティングの経験者が執筆しているわけですから、E-E-A-Tの基準で見ても評価は高いと言えますね。

とはいえ、毎回経験のある分野ばかりが記事のテーマになるわけではありませんから、そういった場合に備えた対策案を3つご紹介していきます。

なおE-E-A-Tについては、別の記事で具体的な対策方法を解説しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。

関連記事:E-E-A-Tとは?Googleで重視される理由とSEOにおける対策方法を解説

権威あるサイトへの発リンクを含める

記事を書くにあたって、権威性のある人物や団体が監修しているサイトを参考にするケースは多いでしょう。

その際、該当する部分の根拠としてそのサイトへの発リンクを含めると、専門性や権威性を高められます。

関連記事:SEOと発リンクの関係とは?効果や設置する際の注意点も紹介

権威ある人物に記事の監修を依頼する

参考にするだけではなく、実際に監修者としてその道の専門家に名前を出してもらえれば、E-E-A-T対策としては十分なものになります。

特に医療系や金融系などの分野だと、調査だけで記事のクオリティを担保できるだけの情報を得るのは困難ですから、早い段階で監修を依頼できそうな人物を調べておきましょう。

関連記事:記事監修(監修者情報)とは?依頼や選び方のポイントを解説

サイトをSSL化する

サイトのSSL化は、閲覧するユーザーの情報がセキュアに保たれていることの証明になるので、ユーザーからの信頼を獲得するには必須の対策です。

「記事の内容はよさそうだけど、サイトが安全じゃないから見ない」なんて事態を防ぐためにも、サイト管理のメンバーと協力して、SSLの導入は必ず実施しましょう。

関連記事:SSL化がSEOに与える影響とは?Googleが支持する理由も解説

記事内にキーワードを含める

記事の本文にキーワードを含めると、検索結果画面上で上位に表示されやすくなる傾向があります。

キーワードは記事のメインテーマを端的に示したものですから、これが含まれているかいないかで、Googleからの記事に対する評価も変わります。

ですが、やたらにキーワードを散りばめればいいわけではありません。

あくまでも文章の読みやすさを優先し、キーワードは文脈に沿った自然な箇所、あるいはタイトルや見出しに盛り込んでいきましょう。

タグを正しく設定する

正しいタグの設定は、SEO対策において必要不可欠です。

Googleのガイドラインでも、Googleとユーザーがコンテンツを理解できるように、以下の対策の実践が推奨されています。

- 各ページに固有の正確なタイトルを付ける

- メタディスクリプションタグを使用する

- 見出しタグを使用して重要なテキストを強調する

特に次に紹介する7つのタグについては、重点的に対策してください。

タイトルタグ

タイトルタグに設定したワードは、検索ページの内容を端的に示した、いわば顔のようなものです。

検索したユーザーが最初に見るのもこのタイトルになるので、ここが魅力的でなければクリックされません。

しっかりと記事の内容をアピールするためにも、以下の点に注意してタイトルタグを考える必要があります。

- 文字数は32文字以内に収める

- キーワードをなるべく前半部分に置く

- 記事の内容が端的にわかるようにする

押さえるべきポイントがわかったところで、この記事のタイトルを振りかえってみましょう。

「SEOに強い記事の書き方とは?6つのステップやコツを徹底解説」

文字数は29文字、「SEO記事の書き方」が前半にあり、「6つのステップやコツを徹底解説」というのも、内容を端的に表せていますね。

メタディスクリプションタグ

メタディスクリプションタグは、記事の内容を80文字程度で要約した文章を表示するタグです。

タイトルとともに検索結果に表示されるので、タイトルで伝えたいことを補完する内容になっているのが望ましいです。

例として、この記事のディスクリプションを見てみましょう。

「SEO記事は、Googleのガイドラインに則り、品質を高めることが重要です。今回はこの記事を例に、キーワード選定や記事の書き方、執筆後の注意点までを解説します。」

タイトルにあった「6つのステップやコツ」の部分を、ディスクリプションで端的に説明しているのが分かるかと思います。

タイトルとあわせて記事の第一印象となる部分ですから、ただの要約文だと思わず、ここでしっかりユーザーを呼び込むという意識を持って執筆に臨んでください。

関連記事:ディスクリプションとは?SEOに効果的な書き方と設定方法を解説

見出しタグ(hタグ)

記事内の各見出しに使われるのが、6種類のhタグ(h1〜h6)です。

数字の小さいタグほど大きな見出しになり、1から順に使用され階層構造を形成します。

この階層構造には、以下の2つの役割があります。

- 検索エンジンに記事全体の構造と各ページの持つ役割を伝える

- 目次としてユーザーに記事の流れと要点を伝える

どちらも記事を検索上位に表示させるための重要な要素なので、番号を間違えないように注意して設定してください。

【関連記事】

SEOに強い!効果のある見出しの書き方のポイント12選

SEO効果を高めるタイトルの付け方とポイントを解説

canonicalタグ

canonicalタグは、Webサイト内に存在するURLのうち、検索エンジンに評価してほしいものを1つに絞るために用いられるタグです。

内容が重複している、または非常に似ているコンテンツが同じサイト内に存在する場合に利用します。

以下のケースが例として考えられます。

- PCとスマホで別々のURLが存在している

- wwwがあるかないかで2種類のページがある

いずれも、ページの内容はほぼ同じですが、URLが若干異なるという状況です。

Googleの検索エンジンは異なるURLをそれぞれ別のページとして評価するので、上記のケースだと、内容の重複したページがいくつもあると判断され、評価が下がってしまいます。

そうならないように、正しく評価してほしいページをcanonicalタグで設定しましょう。

関連記事:カノニカルタグとは?設定が必要なケースや注意点を解説

リストタグ

リスト、つまり箇条書きをうまく使うと、記事の読みやすさを向上させることができます。

canonicalタグの項で出てきたリストの内容を、1つの文にまとめてみました。

「例としては、同じ商品のカラーバリエーションごとに紹介ページがあったり、wwwがあるかないかで2種類のページがあったりといったケースが考えられます。」

ご覧のとおり、リストと比べると視認性が落ちますね。

またこうしたリストは本文から抜粋され、検索結果画面や「他の人はこちらも検索」セクションに表示される可能性があります。

ユーザーフレンドリーかつ見られやすい記事にするためにも、リストタグは有効に活用しましょう。

参照元:Google「Googleの強調スニペットの仕組み」

リンクタグ(aタグ)

リンクタグ(aタグ)は、Webサイトの回遊性を高める重要なHTMLタグです。

Googleの検索エンジンは、リンクタグを辿ってWebサイトをクロールし、ページのインデックスや評価を行います。そのため、リンクタグが設定されていないと以下のような不具合が生まれます。

- インデックスされないページが生まれる

- 記事同士の関連性が伝えられない

ユーザーの回遊性も下がり、間接的にSEO対策に悪影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。一方で、正しく設定すれば以下のようなメリットが生まれます。

- インデックス速度の向上

- Webサイトの品質向上

- ユーザビリティの向上

Webサイトの回遊性が上がれば、クローラーが巡回しやすくなり、ページを見つけてもらいやすくなります。

また、関連性の高い記事同士を内部リンクで繋げば、関係性をGoogleが認識しやすくなります。専門性が高いと評価されやすくなるため、Webサイト全体の品質が向上します。

ユーザーも目的の情報に辿り着きやすくなるため、ページ遷移の回数や滞在時間が増加し、SEOに良い影響を与えてくれるでしょう。

テーブルタグ

テーブルタグは、表の作成に使うHTMLタグです。リストタグと同様に、視認性が低い文章を読みやすくするために使用します。

以下は、この項で説明しているHTMLタグをまとめた表です。

|

名称 |

HTMLタグ |

意味 |

|

タイトルタグ |

<title> |

ページのタイトル |

|

メタディスクリプションタグ |

<meta name=”description” content=””> |

ページの説明文 |

|

canonicalタグ |

<link rel=”canonical” href=””> |

正規URL |

|

リストタグ |

<ul> <ol> <li> |

箇条書き |

|

テーブルタグ |

<table> |

表 |

|

リンクタグ |

<a> |

リンク |

上記のように、表を使えば情報を端的にまとめられます。内容理解を助けるため、ユーザーの満足度も向上します。

またテーブルタグには、検索エンジンがページの内容を理解するのを助ける役割もあり、正確な評価を受けやすくなります。加えて表にした項目が、タイトルと一緒に検索結果に表示されることもあるため、クリック率の増加も期待できます。

SEOに良い影響があるため、文章が冗長になるポイントで積極的に使ってみましょう。

コピーコンテンツにならないよう工夫する

ほかの記事の内容をまるごとコピーしたような記事は、Googleにも評価されず、当然ユーザーファーストでもありません。

検索上位のサイトを参考に記事を書いていれば、どうしても内容が似通ってくるものです。

その場合は、構成を工夫したりオリジナルコンテンツを含めたりと、ほか記事との差別化を図りましょう。

また、執筆を終えたあとは、必ず専用のツールを使ってコピペチェックを行ってください。

意図せずコピーコンテンツができあがってしまうのを、防ぐことができます。

コピペチェックを行うためのツールはのちほどご紹介いたしますので、引き続きご覧ください。

【関連記事】

重複コンテンツはSEO対策では避けるべき!影響や必要な対策を解説

低品質コンテンツとは?SEOへの影響や対処法を解説

アイキャッチ画像を設定する

アイキャッチ画像とは、記事のタイトル部分に表示される画像です。

SEO記事の本体はもちろん文章ですが、多くの記事が群雄割拠するWeb上では、視覚的なアプローチも、ユーザーを惹きつけるためには大切です。

記事の内容に沿いつつも、ユーザーの目にも留まるよい塩梅の画像を設定すれば、記事本文への導入として効果を発揮してくれるでしょう。

パーマリンクを設定する

パーマリンクとは、Webサイトに公開されたページに対して、個別に与えられるURLです。

この記事なら、<how-to-write-seo-contents>がパーマリンクに該当します。

パーマリンクそのものは、SEO観点で何か影響を与えるわけではありませんが、見栄えや利便性の観点から適切な値を設定しておいたほうがよいでしょう。

以下に、パーマリンクで気にするべき内容を整理しました。

- 日本語を使用せず、基本的に半角・小文字の英数字とハイフンのみを使用する

- 記事の内容に沿った単語を使用する

- 30字以下の適切な長さで設定する

少しでもユーザーフレンドリーになるように努めたほうが、ユーザーファーストを求めているGoogleから、間接的にSEOの評価をしてもらえる可能性が高くなります。

重複コンテンツを公開しないようにする

すでに同じサイト内に存在するコンテンツと似たコンテンツを公開するのは避けてください。

Googleのガイドラインにも、「URLが複数あると、特定のコンテンツについて指標を統合することが難しくなります。」と記載があります。

何かしらの事情で、重複したコンテンツの公開が避けられない場合は、「タグを正しく設定する」で解説したcanonicalタグを利用して対策しましょう。

トピッククラスターを意識する

重複コンテンツの作成は、SEO対策に悪影響があるだけでなく、記事制作のリソースも無駄にしてしまいます。そのため、キーワード選定の段階から意識して回避することが重要です。

そこで有効なのがトピッククラスターです。トピッククラスターとは、関連性の高い記事をグルーピングし、それぞれを内部リンクでつなぎ専門性を高める戦略のことです。

実行の際は、事前に関連性の高い対策キーワードをピックアップして、グルーピングを行います。内部リンクを考慮しながら記事ごとの内容を考えるため、自サイト内でコンテンツが重複する可能性が低くなります。

記事制作を効率化できるだけでなく、ユーザーとクローラーの回遊性も上がり、SEO対策に良い影響を与えてくれます。すでに記事が存在している場合でも、グルーピングを行いリライトを進めれば効果的です。

【関連記事】

トピッククラスターとは?メリットやSEO効果・作り方を解説

ピラーページとは?メリットや作成時の注意点を解説

被リンクが集まるような工夫をする

被リンクの獲得は、SEO対策において必須項目です。

実際にGoogleは、良質な被リンクを多く獲得しているサイトを高く評価する旨を公言しています。しかし評価の対象となるのは、自然に発生した関連性の高いWebサイトからの被リンクのみです。

順位操作を目的として集められた意図的な被リンクは、評価対象外となります。良質な被リンクを得るには、思わず他人に共有したくなるようなコンテンツを地道に作成するしかありません。

以下のようなポイントを意識して記事を作成すれば、被リンクを獲得できる可能性が上がるでしょう。

- 独自の検証結果や研究成果を記載する

- 読みやすく、理解しやすい文章を心がける

- 最新の情報をいち早く発信する

- 競合を真似しただけのコンテンツにならないようにする

【関連記事】

SEOの外部対策とは?内部対策との違いや失敗しないポイントを解説

SEO外部対策とは?効果的な獲得方法や注意点を解説

記事作成の際に考えすぎないようにする

SEO対策には、必ず結果が出る施策やライティング術のようなものはありません。

Googleは検索順位決定の仕組みを、すべて公開しているわけではないためです。記事制作に膨大な時間を費やしても、結果が出ないことは多々あります。

そのため、記事制作の際にGoogleのことを考えすぎるのは、時間の浪費につながる可能性が高いです。記事制作の際は、ユーザーに対する品質向上に時間を割いたほうが有意義です。

Googleに向けた施策は、公表済みのルールやノウハウを押さえるだけに留め、コンテンツの内容を充実させることに力を入れましょう。

サイト全体の品質を意識する

Googleはコンテンツの品質だけではなく、そのページが属するWebサイトの評価も順位決定の指標にしています。

そのため、記事単位の品質が高くても、同サイト内に低品質なコンテンツが多数存在している場合、順位が落ちる可能性があります。

しかし、裏を返せばWebサイト内に高品質なページが多く存在すると、順位が向上しやすくなるということです。以下のようなポイントを意識して、低品質なコンテンツが存在しないWebサイトを目指しましょう。

- ユーザーのことを徹底的に考える

- 妥協せず、必要な情報はすべて盛り込む

- 順位が圏外(100)/インデックスされていないコンテンツを削除して作り直す

- ホワイトハットSEOのみで記事を作る

画像や動画のファイルサイズを小さくする

画像や動画のファイルサイズが大きいと、ページの表示速度が低下し、検索順位に悪影響を与える可能性があります。

現在、ページの表示速度などを測定する指標である「Core Web Vitals」がSEO評価の一部になっているためです。

そのため、記事の中に動画や画像を盛り込む場合、必ずファイルサイズを圧縮しましょう。ファイルサイズとは、表示サイズではなくファイルの容量のことです。

1MB以上の画像を使用している場合は、ページの読み込みに負荷がかかり、表示速度の低下につながるため注意が必要です。大きくとも、500KB以下に圧縮してからアップロードしましょう。

また、動画は一度YouTubeにアップロードしたものを表示する手法がおすすめです。自社のサーバーを利用しないため負荷がかからず、高画質な動画もスムーズに表示できます。

関連記事:LCPの改善はSEOに必須!低下の原因や対処法を解説

AIを使った記事作成には注意が必要

現在、AIを利用したライティングツールなどが多く登場しています。

Googleはコンテンツ制作へのAIをの活用を禁止していませんが、利用には注意が必要です。AIが生成した文章は、冗長表現や不自然な文法が多く、可読性が低いことがよくあります。

またハルシネーションと呼ばれる、誤情報を吐き出す問題もまだまだ改善されていません。そのまま公開すると、ユーザーにストレスや違和感を与えて、自社の信頼を損なう恐れがあります。

AIを記事作成に導入する際は、必ず人間の手で修正やファクトチェックを行い、文章の品質を高めてから公開しましょう。

SEOライティングに有効なツール

ツールを有効活用すれば、SEO記事のライティングを効率的に進められます。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーは、任意のキーワードの検索状況、検索ボリューム、競合の状況、そして関連するキーワードをチェックできるツールです。

本ツールは本来Google広告を出稿する方向けのものなので、利用の際はGoogleアカウントとGoogle広告の登録が必要です。

参照:Google広告「Google広告アカウントを作成する:ご登録方法」

また、登録だけ済ませて実際に広告を出稿していないアカウントについては、キーワードプランナーで表示される結果が制限されてしまいます。

今後本格的にSEO対策をしていくつもりであれば、いずれはGoogleに広告を出稿する機会も来ると思われますので、一度お試しで広告を出しておいてもよいでしょう。

広告出稿をして、流入が獲得できるキーワードでSEOを行うのも一案です。

ラッコキーワード

ラッコキーワードも、多くの方に利用されている実績のあるツールです。

あるキーワードがほかにどのような単語とともに検索されているのかを、簡単に把握することができます。

ラッコキーワードの機能は、登録不要で利用することができます。

ただゲストユーザーは、1日5回までと厳しい利用制限があるので、何度も利用したい方は無料のユーザー登録を行いましょう。

メールアドレスさえあれば登録可能で、利用制限が日に50回まで増えます。

「とにかくコストを抑えてキーワードを選定したい」という方は、ラッコキーワードのみ利用するのも一案です。

コピペチェックツール

次に、無料で利用できるコピペチェックツールを2つご紹介します。

CopyContentDetectorは、無料で簡単に利用できるコピペチェックツールです。

使い方は簡単で、「調査対象テキスト」欄に文章を貼り付け、「規約に同意してコピペチェックする」をクリックすると、チェックが開始されます。

Web上に似た文章が存在しないか、独自のアルゴリズムに基づきチェックが実施され、数分後に一致率が%で表示されます。

無料だと一度にチェックできる文字数が4,000文字までとなっていますが、それ以外は特に制限もないので、どなたでも非常に使いやすいツールです。

こぴらんも無料のチェックツールですが、全体の一致率ではなく、分解された文ごとのチェック結果が表示される点が異なります。

こちらも使い方は非常にシンプルで、チェックできる制限も4,000文字までとそれなりの量なので、CopyContentDetectorと同様に利便性の高いツールと言えます。

校正・校閲ツール

校正・閲覧ツールにも無料で利用できるものがあるので、ご紹介していきます。

Ennoは登録不要ですぐに使えるので、とりあえず日本語のチェックをしたい方におすすめです。

タイプミスや誤字脱字、変換ミスといった明らかな間違いを検出できます。

修正が必要な部分はハイライトされ、指摘の内容もわかるので、校正作業をスムーズに進められます。

明確な文字制限はありませんが、サイトでは8,000文字を目安に入力することが推奨されているので、ボリュームも十分です。

PRUVも、登録不要で利用できる校正ツールです。

ユーザー登録するとチェックできる文字数が300文字から20,000文字に増えるので、こちらは登録しておくことをおすすめします。

誤字脱字やら抜き言葉、同音語などの基本的な校正にくわえて、ユーザー辞書を登録すれば校正ルールのカスタマイズも可能です。

固有名詞の表記をチェックしたいなら、こちらを利用するとよいでしょう。

SEO記事を投稿するならWordPressがいいって本当?

SEO記事を投稿する際にはCMSを利用しますが、数ある種類のなかでも、特にWordPressはSEO記事強い側面があります。

以下にWordPressとほかのクラウド型CMSの比較表があるので、そちら見ながら根拠をご説明していきます。

|

|

WordPress |

Wix |

Jimdo |

|

タイプ |

オープンソース |

クラウド |

クラウド |

|

コスト |

WordPressは無料(要別途サーバ代) |

月額0円~3,800円(プランにより変動) |

月額0円~5,330円(プランにより変動) |

|

デザイン性 |

自由にカスタマイズ可能 |

デザインテンプレートから選択(800種類以上) |

デザインテンプレートから選択(40種類以上) |

|

Webサイトシェア率(2023年) |

約43.2% |

約2.5% |

約0.2% |

|

SEO対策 |

SEOを意識した設計 設定可能な項目の豊富さ 多種多様なプラグイン |

基本的な対策のみ |

基本的な対策のみ |

|

サポート |

なし(自己解決が基本) |

メール、ヘルプセンターなど利用可能 |

メール、フォーム問い合わせなど利用可能 |

参照元:W3Techs「Usage statistics of content management systems」

WordPressの強みは、SEO対策ができる設定項目の豊富さです。

SEO向けの機能がもともと充実しているうえに、プラグインも便利なものが数多くそろっています。

ほか2種でも対策できないことはないのですが、有料プランでなければ有用な機能が使えなかったり、デザインの自由度が低かったりと、少しハードルが高い印象です。

WordPressはデザイン性にも優れているので、オリジナリティあふれるサイトを構築できます。

オープンソースなので、手厚いサポートを受けられないのは残念ですが、Webサイトのシェアはトップですから、参考となるお手本や役立つ情報はそこら中で見つけられますね。

TIPS:プラグインとは、CMSにもともと存在しない機能(画像ファイルの最適化や問い合わせフォームの設置など)を追加・拡張するためのツールです。

SEO記事におすすめのプラグイン

それでは、SEOにおすすめのWordPressのプラグイン5つをご紹介していきます。

Yoast SEO

Yoast SEOは、全世界で500万件以上ダウンロードされている、SEO対策プラグインの最大手です。

ユーザーからの5つ星評価が25,000件以上と、確かな実績と信頼があります。

公式サイトでのサポートやユーザー間の交流もあるので、ノウハウの蓄積も難しくありません。

また、2週間ごとにプラグインのアップデートが行われるので、常に最適化された状態でサイトの運営を実現できます。

無料版でも十分な機能を備えていますが、有料版も1サイトにつき99ドルとそこまで高くはないので、本格的なSEO対策がしたいのであれば真っ先に検討すべき選択肢です。

ALL in One SEO

ALL in One SEOも、世界300万人以上のユーザーに使用されている、実績十分なSEO対策プラグインです。

多種多様な機能を備えており、SEO対策でやりたい内容のほとんどはこのプラグイン1つでまかなえます。

無料の利用範囲でも、SEO対策として十分な機能を備えているので、これからSEO記事を載せるサイトの運用を始めたいとお考えの方にはうってつけです。

有料プランならさらに手厚いサポートや機能が追加されるので、経験者の方でも満足できる内容となっています。

XML Sitemap

XML Sitemapは、XMLサイトマップを自動生成できるプラグインです。

XMLサイトマップとは、Googleのボットに対してクローリングを促すURLを伝えることができるxml形式のファイルです。

WordPressだけでもサイトマップは出力できますが、こちらのプラグインを利用したほうが細かいパラメータを出力できるので、ぜひ導入しておきましょう。

Table of Contents Plus

Table of Contents Plusを使えば、WordPress記事の目次を自動生成できます。

目次は本文のh2、h3見出しと同じ構造になっていて、クリックで見出しの位置まで移動できます。

目次はユーザーの利便性を向上させるものなので、SEOには欠かせません。

Yet Another Related Posts Plugin(YARPP)

Yet Another Related Posts Plugin(YARPP)は、投稿する記事と関連性の高い記事を自動で取得し、リンクを掲載してくれるプラグインです。

日本語対応で扱いやすく、また取得してくる記事のフィルターやレイアウトまで設定できるので、非常に便利です。

関連記事の収集を丸ごと任せられるので、なるべく記事の執筆だけに集中したいときには利用するとよいでしょう。

SEO記事投稿後の作業

ここまでの内容で、記事を1本投稿できるまでの作業内容は網羅できましたが、そのあとの作業も忘れてはなりません。

インデックスリクエスト

GoogleはWebサイトの情報を、検索エンジンボットを巡回=クロールさせて収集・評価します。

なので、記事がクロールされないとGoogleのデータベースに格納=インデックスされず、記事は検索結果に出てきません。

その場合は、サーチコンソールを使ってGoogleに対してページのインデックスリクエストを行いましょう。

Googleの公式ドキュメントでは、リクエストの手段として以下が記載されています。

【関連記事】

Googleにインデックスされない原因と対処法を解説

Googleインデックス登録とは?登録方法やリクエスト方法を徹底解説

- URL検査ツールの使用(URLが少ない場合)

- XMLサイトマップの送信(一度に扱うURLが多い場合)

また、サイト内のリンクを整理すると、クロールがスムーズに行われ、インデックスされやすくなります。

トップページにカテゴリ一覧を整理し、その各カテゴリのページからコンテンツのページへといった具合に導線を引けば、クロールの漏れも少なくなるでしょう。

パンくずリストも設置すると、よりサイト構造の明確にできるので、ぜひとも置いておきたいところです。

TIPS:パンくずリストとは、Webサイト閲覧中のユーザーの位置を分かりやすくするために、上位の階層を上から順にリストアップしたリンクです。

定期的に記事をリライトする

投稿した記事のSEO効果が芳しくないのであれば、リライトします。

SEO記事におけるリライトとは、検索エンジンのアルゴリズムに則って評価される記事に書き換える、もしくは内容を追記する作業です。

ユーザーのニーズやトレンドは日々移ろいゆくものなので、かつては上位表示されていた記事でも順位が落ちることは大いにありえます。

最新の情報を発信していくこともSEOで上位化させるために重要なので、リライトは発生するものと考えておきましょう。

関連記事:SEOにおけるリライトとは?効果を高める方法やコツを解説

既存のページのリライト手順

リライトの具体的な手順を、2ステップに分けてご説明していきます。

上位表示されているページの再分析

新規執筆のときと同様に、しっかりとテーマや上位表示されているページの分析を行い、最新の動向をキャッチアップしましょう。

既存記事の内容と照らし合わせれば、内容が古くなっていたり、ユーザーの新しいニーズからずれていたりといった課題が明らかになります。

仮説をもとにリライトの方針を決める

最新の動向と既存記事の課題がわかれば、検索結果の順位が落ちてしまった原因、あるいはほかの記事が伸びた要因に関する仮説が立てられます。

仮説の内容を十分に議論し、それが妥当であると判断できたのであれば、それをもとにリライトの方針を決めていきましょう。

SEOの要点とライティングのコツを抑えて、検索上位に表示される記事を執筆しよう!

今回は、SEOに強い記事の書き方を、具体例を交えながら解説しました。

SEOで十分な成果を出すためには、検索エンジンとユーザーの両方に対して、根拠に基づいたアプローチをしっかりと行わなくてはなりません。

ターゲットを明確に据えて、競合の調査と分析を徹底することで、ようやく優良な記事を書きあげられるのです。

今回ご紹介した執筆のコツや各種ツールを有効活用すれば、より効率よく、高品質な記事の執筆ができるので、この先SEO記事を書く際はぜひ活用してみてください。

「それでもやっぱりSEO記事を書くのは難しい……」とお悩みであれば、弊社のSEOサービスであるランクエストに一度ご連絡ください。

SEOを知り尽くしたプロのコンサルタントと専属のライターが、成果をもたらすコンテンツを提供いたします。